Zeuxis et Parrhasios : les raisins et le rideau

Bibliographie

Images

Zeuxis peignant les raisins Le Maître De Pétrarque (WEIDITZ DER JÜNGERE Hans )

Medium : gravure sur bois

Pas de fichier image pour cette oeuvre

L’Enfant à la corbeille de fruits Le Caravage (MERISI DA CARAVAGGIO Michelangelo )

Medium : huile sur toile

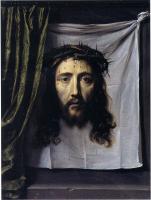

La Sainte Famille avec un rideau Rembrandt (VAN RIJN Rembrandt Harmenszoon )

Medium : huile sur bois

Nature morte de fleurs avec un rideau VAN DER SPELT Adriaen VAN MIERIS Frans

Medium : huile sur bois

Commentaires : signé [Van der Spelt] et daté

Trompe-l’œil GYSBRECHTS Cornelis Norbertus

Medium : huile sur toile

Pas de fichier image pour cette oeuvre

L'Art de la peinture (L'Atelier, La Peinture, L'Allégorie de la Peinture) VERMEER Johannes

Medium : huile sur toile

Zeuxis peignant l’Enfant aux raisins (Pas d'information sur l'artiste)

Medium : peinture à l’encaustique ?

Tesauro, Emmanuele, Il cannocchiale aristotelico, o sia idea delle argutezze heroïche, vulgarmente chiamate imprese, e di tutta l’arte simbolica e lapidaria, esaminata in fonte co’ rettorici precetti del divino Aristotele, che comprendono tutta la Rettorica, e Poetica elocuzione(publi: 1654), "Idea delle Argutie Heroiche", p. 122 (italien)

Assai è con una metafora ingannare animali; più è l'ingannar' huomini. Nel più famoso duello de' penelli che mai vedesse la Grecia; vantando Zeusi di volere in concorrenza di Parrasio, esprimere una uva così naturale, che inviterebbe gli ucelli a darle di becco; sicome in fatti con ammiration de' giudici, si videro a quell'esca fallace correre i tordi; l’emulo produsse il suo quadro, il qual pareva havere un velo trasparente davanti all’uva ; cosi felicemente dipinto, che Zeusi, fatta la sua sperienza, quasi trionfando gridò : Hor togli tu del quadro cotesto velo. Furono grandi le risa, e gli applausi de’giudici ; vedendo che Zeusi (sic) haveva uccellato l’uccellatore. Et cosi, chi disperava di poter vincere con l’Arte, vinse col l’Ingegno.

Fénelon, François de Salignac de la Mothe, Dialogue des morts(publi: 1718, redac: 1692:1696), « Parrhasius et Poussin », vol. 2, p. 608 (fran)

PARRHASIUS

Je suis ravi de trouver un peintre moderne si équitable et si modeste. Vous comprenez bien que, quand Zeuxis fit des raisins qui trompaient les petits oiseaux, il fallait que la nature fût bien imitée pour tromper la nature même. Quand je fis ensuite un rideau qui trompa les yeux si habiles du grand Zeuxis, il se confessa vaincu. Voyez jusqu’où nous avions poussé cette belle erreur. Non, non, ce n’est pas pour rien que tous les siècles nous ont vantés.

Giarda, Cristoforo, Bibliothecae Alexandrinae Icones symbolicae P. D. Christofori Giardae cler. Reg. S. Pauli elogiis illustratae(publi: 1626), p. 95 (latin)

Est enim poesis, queadmodum pictura naturae studiosissima aemulatrix, usque adeo, ut qui harum peritissimi artium habentur, virtutem illarum, ac laudem in hac perfecta imitatione repositam arbitrentur. Certant itaque sorores ambae, atque hoc incensae studio in arenam quodammodo, ut olim Zeusis, et Parrhasius celeberrimi pictores fecisse memorantur, de imitationis palma sollicitae descendunt. Imitatur utraque naturam, et rerum, et artium communem parentem, coloribus pictura, sententiis ars poetica ; lineamentis illa, haec argumentis ; illa figuris, haec dicendi formis ; umbris illa, haec verbis ; illa vitricem se putat, quod oculis res subjiciat, ac eosdem saepius fallat, haec se se ostentat, quod animis res exprimat, ac illos in fraudem saepissime impellat. Pictura corporum effictrix tantum ; poesis non modo corporum, sed imitatrix etiam animorum, audax pictura ; audacior (p. 96) tamen poetica. Quoties illa quinam cervicem humano junxit capiti ? Quoties mulier ore pulcherrima. Ut in piscem utrpiter desineret, effecit ? Quoties aprum Mari, delphinum sylvis appinxit ? Quod enim vero portentum, quae chymera, quod monstrum est tam ex diversis, et inter se pugnantibus naturis, quod sua cogitatione libera poesis non conflarit, compactum in caetus hominum non invexerit, inlatum plausibile non reddiderit ? Sed meum non est litem hanc inter sorores componere. Illud quidem non abs re mea existimo, ab illa, quae ambas inter reperitur, similitudine probare poesim esse picturam loquentem, picturam vero tacitam poesim. Ut enim in pictura multa sunt quae si eminus contempleris, capiunt magis, et placent ; quaedam alia, si cominus, et longius ; ita procul dubio, plura sunt in poesi, quae condi volunt, alia, quae bono lumine constituta magis delectant.

Commentaires :

Thévet, André, Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres grecs, latins et paiens(publi: 1584), chapitre 92, « Eudes de Monstreul », fol. 503r-v (fran)

Je pouvoie icy employer, pour preuve de mon dire, l’estime qu’on a faict des peintures de Timarele (sic), Irene, Calypso, Aristarete et Lala Cyzena si je ne sembloye vouloir preferer les femmes à Zeuziz, Parrhase, Apelles, Aristides, Polygnote, Euphranor, et plusieurs autres excellens pourtrayeurs, aucuns desquels ont avec si grand heur rencontré, que nous lisons que les raisins pourtraicts par Zeuzis inviterent les oyseaux à les venir bequeter, et le cheval d’Apelles en platte peinture esmeut les naturels à hennir.[1]

- [1] voir aussi Femmes peintres, Apelle Cheval

Sénèque le Rhéteur (Lucius Annaeus Seneca), Controversiæ (redac: :(39), trad: 1932) (X, 27-28 (Reinach 237))(latin)

Traditur enim Zeuxin, ut puto, pinxisse puerum uuam tenentem, et, cum tanta esset similitudo uuae, ut etiam aues aduolare faceret operi, quemdam ex spectatoribus dixisse aues male existimare de tabula ; non fuisse enim aduolaturas, si puer similis esset. Zeuxin aiunt obleuisse uuam et seruasse id, quod melius erat in tabula, non quod similius.

Sénèque le Rhéteur (Lucius Annaeus Seneca), Controversiæ , (trad: 1932) (X, 5, 27)(trad: "Controverses " par Bornecque, Henri en 1932)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

On raconte que Zeuxis, je crois, peignit un enfant tenant une grappe de raisin et que, comme le raisin était d’une ressemblance si grande qu’il attirait les oiseaux, un spectateur déclara que les oiseaux faisaient la critique du tableau ; car ils n’auraient osé s’approcher si l’enfant eût été ressemblant. Zeuxis, dit-on, effaça le raisin et conserva la partie la meilleure, non la plus ressemblante du tableau.

Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV(redac: 77, trad: 1985) (65-66)(latin)

Descendisse hic in certamen cum Zeuxide traditur et, cum ille detulisset uuas pictas tanto successu, ut in scaenam aues aduolarent, ipse detulisse linteum pictum ita ueritate repraesentata, ut Zeuxis alitum iudicio tumens flagitaret tandem remoto linteo ostendi picturam atque intellecto errore concederet palmam ingenuo pudore, quoniam ipse uolucres fefellisset, Parrhasius autem se artificem. Fertur et postea Zeuxis pinxisse puerum uuas ferentem, ad quas cum aduolassent aues, eadem ingenuitate processit iratus operi et dixit: « uuas melius pinxi quam puerum, nam si et hoc consummassem, aues timere debuerant. »

Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV, (trad: 1985)(trad: "Histoire naturelle. Livre XXXV. La Peinture" par Croisille, Jean-Michel en 1985)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Parrhasius entra en compétition avec Zeuxis : celui-ci avait présenté des raisins si heureusement reproduits que les oiseaux vinrent voleter auprès d’eux sur la scène ; mais l’autre présenta un rideau peint avec une telle perfection que Zeuxis, tout gonflé d’orgueil à cause du jugement des oiseaux, demanda qu’on se décidât à enlever le rideau pour montrer la peinture, puis, ayant compris son erreur, il céda la palme à son rival avec une modestie pleine de franchise, car, s’il avait personnellement, disait-il, trompé les oiseaux, Parrhasius l’avait trompé, lui, un artiste. On rapporte que Zeuxis peignit également, plus tard, un enfant portant des raisins : des oiseaux étant venus voleter auprès de ces derniers, en colère contre son œuvre, il s’avança et dit, avec la même franchise : « J’ai mieux peint les raisins que l’enfant, car, si je l’avais aussi parfaitement réussi, les oiseaux auraient dû avoir peur ».

Pline l’Ancien; Landino, Cristoforo, Historia naturale di C. Plinio secondo tradocta di lingua latina in fiorentina per Christophoro Landino fiorentino, fol. 240r (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Dicono che costui contese del dipignere con Zeusi et havendo Zeusi arrecato uve depincte tanto appuncto che gl’ulceri (sic) credendo che fussino vere uve vi volavano. Nella scena lui produxe un lenzuolo dipincto elquale pareva tanto vero che Zeusi lo stimolava che rimovessi la vela e mostrassi la pictura e conosciuto l’errore si chiamo vincto con ingenua vergogna perche lui havea ingannato gl’uccelli e Parrhasio havea ingannato lui elquale era artefice. Dicono che dipoi Zeusi dipinxe un fanciullo che portava uve allequali volando gl’uccelli. Con la medesima vergogna s’adirò con lopera sua dicendo Io dipinxi meglio l’uve che el fanciullo. Imperoche se io havessi dipicto a perfectione el fanciullo gl’uccelli l’harebbono temuto.

Pline l’Ancien; Brucioli, Antonio, Historia naturale di C. Plinio Secondo nuovamente tradotta di latino in vulgare toscano per Antonio Brucioli, p. 987 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Dicesi, che costui contese nel dipignere con Zeusi, et havendo quello portate uve dipinte, tanto simili, che nelle scene gli uccegli vi volavono sopra. Et esso vi produsse un lenzuolo dipinto, che in modo rapresentava il proprie, che Zeusi gonfiato pel giudicio degli uccegli, finalemente domandasse, che levato il lenzuolo, mostrasse la pittura, e conosciuto l’errore, gli concede la palma, con ingenua vergogna, perché esso haveva ingannati gli uccegli, e Parrasio se artefice. Dicesi che dipoi Zeusi dipinse un fanciullo, che portava uve, sopra lequali volando uno uccello, con il medesimo sdegno si adirò con la opera sua, et disse. Io ho dipinto meglio le uve che il fanciullo, perche se anchora questo havessi recato à perfettione, gli uccegli l’harieno temuto.

Pline l’Ancien; Domenichi, Lodovico, Historia naturale di G. Plinio Secondo tradotta per Lodovico Domenichi, con le postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati alteri auttori… et con le tavole copiosissime di tutto quel che nell’opera si contiene…, p. 1096 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Dicono che questo Parrasio dipinse a pruova con Zeusi; e havendo Zeusi arrecate uve dipinte tanto bene, che gli uccelli credendo che fossero uve vere, volarono a beccarle; egli mise fuori un lenzuolo dipinto ilquale pareva tanto vero, che Zeusi solecitava pure a dirgli, ch’e’ levasse la vela, e mostrasse la pittura; e conosciuto l’errore, si chiamò per vinto con nobil vergogna ; perche egli haveva ingannato gli uccegli, e Parasio haveva ingannato lui, ch’era artefice. Dicono, che Zeusi dipinse poi un fanciullo, che portava l’uve, allequali volando gli uccegli, con la medesima vergogna s’adirò contra l’opera, dicendo, io ho saputo dipignere meglio l’uve, che’l fanciullo. Percioche se io havessi ridotto bene a perfettione il fanciullo, gli uccegli ne havrebbono havuto paura.

Pline l’Ancien; Du Pinet, Antoine, L’histoire du monde de C. Pline second… mis en françois par Antoine du Pinet, p. 944 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

On dit que Parasius presenta le collet, en fait de peinture, à Zeuxis, auquel combat Zeuxis produit sur l’eschaffaut un tableau de raisins peints si au vif, que les oiseaux le venoyent becquer sur l’eschaffaut mesme. Au contraire Parasius apporta un linceul peint si au naturel, que Zeuxis se glorifiant des becquades que les oyseaux avoyent donnees à ses raisins, dit tout haut, comme par moquerie, qu’il estoit temps d’oster le linceul, pour voir quelle piece Parasius avoit apportee. Mais cognoissant par apres que ce n’estoit que peinture, et se trouvant confus, usa neantmoins d’une grande honnesteté à ceder le prix à Parasius : disant, qu’il avoit bien eu le moyen de tromper les oiseaux : mais que Parasius avoit fait d’avantage de l’avoir trompé luy-mesme, qui s’estimoit consommé en l’art de peinture. On dit aussi que Zeuxis fit depuys un garçon, portant une grappe de raisins : et voyant que les oiseaux y venoyent becquer cint contre son tableau bien fasché, blasmant son ouvrage mesme, d’une grande sincerité, confessant qu’il avoit mieux fait les raisins que le garçon : car si le garçon eust esté fait entierement selon le naturel, les oiseaux eussent craint de venir becquer les raisins.

Pline l’Ancien; Poinsinet de Sivry, Louis, Histoire naturelle de Pline, traduite en françois [par Poinsinet de Sivry], avec le texte latin… accompagnée de notes… et d’observations sur les connoissances des anciens comparées avec les découvertes des modernes, vol. 11, p. 237 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

On raconte que Parrhasius entra en lutte avec Zeuxis ; que celui-ci exposa dans cette lutte un tableau représentant des grappes de raisin, peintes tellement au naturel, que les oiseaux venoient les becqueter sur l’échaffaud ; que de son côté Parrhasius produisit un tableau représentant une toile avec tant de vérité ; que Zeuxis, tout orgueilleux du succès de ses grappes, et du suffrage des oiseaux, demanda avec instance qu’on levât enfin cette toile pour voir ce qui étoit dessous ; et qu’ayant reconnu son erreur, il s’avoua ingénuement vaincu, d’autant qu’il n’avoit trompé que les oiseaux, et que Parrhasius avoit trompé un artiste tel que Zeuxis. On dit qu’ensuite[1] Zeuxis peignit un enfant portant des grappes de raisin, lesquelles un oiseau vint pour becqueter ; et qu’à cette vue il fit avec même ingénuité le procès à son ouvrage. J’ai mieux peint les grappes que l’enfant, s’écria-t-il ; car si j’eusse bien consommé celui-ci, l’oiseau auroit craint d’en approcher.

- [1] Voyez Séneque, in Controv. 34, liv. 5.

Ghiberti, Lorenzo, I commentarii(redac: (1450)), p. 69 (italien)

- [1] r

- [2] n

Questo Pa[1]as[s]o si pruovò con Zeusis, secondo che scrive Prinio, archo dipinto uno linteo, e Zeusis uno grappolo d’uve, fatto con tanta maravigla che, essendo scostati, gl’uccielli andavano per beccarlo; Zeusis, leva lo intellecto tuo e non rimane nulla della tua pictura, ma di me rimane ingannati gli uccegli. Co[2] questa vergogna li concedette la victoria. Poi si dice che Zeusis dipinse uno fanciullo portante uve, al quale quando gl’ uccelli venivano per becchare dell’uve, Zeusis, considerato che la perfectione era nell’uve e non nel fanciullo, imperò che se il fanciullo avesse avuto la perfetta pictura arebbono temuto el fanciullo, quasi adirato, cercò di racconciare la figura.

Ferabos, Giovanni Antonio, « Imago ejusdem principis a Pietro burgensi picta alloquitur ipsum principem » (Vat. Cod. Urb. Lat. 1193, fol. 114)(publi: 1466), n. 8 p. 319 (latin)

Qui capit aut falso palmite Zeuxis aves.

Ferabos, Giovanni Antonio, « Imago ejusdem principis a Pietro burgensi picta alloquitur ipsum principem » (Vat. Cod. Urb. Lat. 1193, fol. 114), p. 58 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Ce n’est pas non plus Zeuxis, qui a trompé les oiseaux avec ses fausses grappes de raisin.

Commentaires : Trad. É. Pommier, 1998, p. 58

Leonardo da Vinci, Libro di pittura(publi: 1651, redac: 1485:1519), “Del poeta e del pittore” (numéro I, 14) , t. I, p. 138-139 (italien)

Con questa[Explication : pittura.] si muove gli amanti inverso li simulacri della cosa amata a parlare con le imitate pitture; con questa si muove li popoli con infervorati voti a ricercare li simulacri degli idii; e non van vedere l’opere de’ poeti, che con parole figurino li medesimi idii. Con questa s’ingannano li animali: già vid’io una pittura che ingannava il cane mediante la similitudine del suo padrone, alla quale esso cane faceva grandissima festa; e similmente ho veduto i cani baiare, e voler mordere li cani dipinti; et una scimmia fare infinite pazzie contro ad una scimmia depinta. Ho veduto le rondine volare e posarsi sopra li ferri depinti che spuntano fuori delle finestre degli edifizi.

Verino, Ugolino, De illustratione urbis Florentiae libri tres(publi: 1583, redac: 1488), fol. 17r-v (latin)

Nec Zeuxis inferior pictura Sander habetur,

Ille licet volucres pictis deluserit uvis.

Verino, Ugolino, De illustratione urbis Florentiae libri tres, p. 196 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Sandro n’est pas tenu pour inférieur à Zeuxis, même si celui-ci a su tromper les oiseaux par ses raisins peints.

Schedel, Hartmann, Liber Chronicarum(publi: 1493), fol. LXXI (latin)

Zeuxis heracleotes maximus pictor et ipse aetate hac (ut Eusebius habet) inclitus fuit. Qui Plinio teste lib. 35 naturalis historie peniculum ad magnam gloriam perduxit. Opes tantas acquisivit ut institueret donare opera sua: eoque nullo precio satis digno permutari posse diceret. Pinxit autem ut idem Plinius ait puerum uvas ferentem ad quas aduolarent aues: processit iratus operi et dixit: uvas melius pinxi quam puerum tam et si hunc consumasses aues ipse timuissent. Idem etiam secundum Quintilianum umbrarum inuentor perhibetur. Parrasius quoque hac etate summus pictor cum predicto Zeuxide in certamen descendit. Et cum Zeuxis detulisset uvas tanto decore pictas ut aues aduolarent, ipse lintheum auibus pictum detulisse traditur. Ita veritatem representantis ut Zeuxis alitum iudicium afflagitaret. Sed tandem remoto lintheo et ostensa pictura atque errore intellecto palmam ingenuo pudore concesserit Parrasio: quoniam ipse aues fefellisset.

Patrizi, Francesco (da Siena), De institutione reipublicae libri IX, l. I, chap. 10, De pictura, sculptura, & caelatura, & de earum inuentoribus, &qui in illis profecerint(publi: 1494), fol. 86r-v (annotations) (fran)

Quant aux raisins peints voicy qu’en dit Pline livre 35, ch. 10. On dit que Parrhasius présenta le collet en fait de peinture à Zeuxis, auquel combat Zeuxis produisit sur l’eschaufaut un tableau de raisins peints si au vif, que les oiseaux les venoient becqueter sur l’eschaufaut mesme. Au contraire Parrhasius apporta un linceul peint si au naturel, que Zeuxis se glorifiant des becquades, que les oiseaux avaient donnez à ses raisins, dit tout hault, comme par mocquerie, qu’il estoit temps d’oster le linceul, pour veoir quelle piece Parrhasius avait apportée. Mais cognoissant par après, que ce n’estoit que peinture, et se trouvant confus, usa néantmoins d’une grande honnesteté à céder le prix à Parrhasius, disant, qu’il avait bien eu le moyen de tromper les oiseaux, mais que Parrhasius avoit fait d’avantage, de l’avoir trompé luy-mesme, qui s’estimoit consommé en l’art de peinture. Autant en dit Clément Alexandrin en son exhortation aux Gentils.

Pacioli, Luca, De divina proportione(publi: 1509, redac: 1496:1498), « Quello che significa e importi questo nome mathematico e discipline mathematici » (numéro cap. III) , p. 17 (italien)

Commo de Xeuso anco se leggi in Plinio « De picturis », che siando a contrasto del medesmo exercitio con Parrasio, sfidandose de pennello quello feci una cesta d’uva con suo’ pampane inserta, e posta in publico gli ucelli vinse commo a vera, a se gettarse. E l’altro feci un velo. Alhora Xeuso disse a Parrasio, havendolo ancor lui posto in publico e credendo fosse velo che coprisse l’opera sua facta a contrasto : « Leva via el velo e lassa vedere la tua a ogni uno commo fo la mia ». E così rimase vincto perché se lui li uccelli animali irrationali, e quello uno rationale e maestro ingannò. Se forse el gran dilecto el summo amore a quella – ben che di lei ignaro – non m’inganna, e universalmente non è gentile spirito a chi la pictura non dilecta, quando ancor l’uno e l’altro animale rationale et irrationale, a sè alice.

Savonarole, Prediche sopra Amos e Zaccaria(publi: 1496), vol. II, p. 274-276 (italien)

Per accidens, e questo è quando col senso esteriore vedi una cosa, e la fantasia te n’appresenta un’altra: verbigrazia, io vi vedo qua tutti con l’occhio, e alla fantasia s’apresenta e a l’intelletto che voi siate vivi, non già che l’occhio possa vedere la vita, ma perché l’occhio vede la figura e il colore e li movimenti e rappresentali a l’intelletto; l’intelletto poi giudica la vita, e benché la vita non si vegga, tamen e’ si dice: – Io veggo che tu se’ vivo –, ma questo vedere si domanda per accidens. E questo è quello dove io ti voglio. Dice santo Augustino che l’occhio nostro in Paradiso vedrà la maestà di Dio, non che l’occhio la vegga per obietto proprio, ma vedendo la luce che nelli corpi resplenderà, iudicherà l’intelletto e conoscerà che quivi è presente la maestà di Dio: Ille est qui habitat lucem inaccessibilem quam nemo vidit umquam; sicché questo vedere del beato sarà per accidens. Praeterea la pecorella immediate che la vede el lupo, fa concetto che sia suo nimico, se ben lei non l’avessi mai visto prima; non che l’occhio della pecora vegga la nimicizia, ma questo vedere si chiama per accidens per la estimativa che così gli giudica. A volere adunque far buon giudizio, bisogna avere buon occhio, buona estimativa e buona fantasia, altrimenti non si potrebbe ben iudicare. Verbigrazia, e’ son certi dipintori che fanno figure che paion vive, ma chi ha buon occhio e buona fantasia, subito che vede quella figura, iudica che la è morta e non è viva; ma chi avessi cattivo occhio saria qualche volta ingannato e giudicheria, vedendo là una figura d’un uomo un poco discosto, che’l fussi un uomo vivo. Vedi che l’uccellino che non ha buon occhio e vede là nel campo un uomo di stracci coll’arco, il quale mettono questi contadini ne’ campi, e credi che sia un uomo vivo e fugge perché non ha buon occhio. Ma perché nessuna cosa non può operare sopra la sua virtù, però dove non è buon occhio l’intelletto non opera sopra quello che gli mostra l’occhio. Intellectus enim dicitur intus legens, perché legge dentro quello che piglia da’ sensi esteriori, onde si soleva dire anticamente intellegere quasi intus legere. Lo intelletto in puris naturalibus non va più là che si sia quella sustanzia delle cose naturali che l’occhio li appresenta. A volere adunque iudicare le cose di Dio, bisogna l’occhio spirituale, e chi non l’ha non può veder bene se costui va in verità o no e se le cose sua son da Dio o no; ma chi ha l’occhio spirituale ha un vedere penetrativo che passa drento insino alle medulle, e conosce se costui va in verità o no, e giudica con l’intelletto penetrativo pieno di lume spirituale se gli è buono, come che fa colui che ha buon occhio naturale e vede qua l’uva naturale e la dipinta e conosce subito quale è la vera e qual no. Ma l’uccellino che non ha buon occhio, qualche volta resta ingannato e crede che quella uva dipinta sia naturale.

Pacioli, Luca, De divina proportione(publi: 1509, redac: 1496:1498), p. XIV (italien)

Commendatione de la Prospectiva. Xeuso e Parrasio pictori dignissimi. Commo la pictura inganna l’uno e l’altro animale, cioè rationale e irrationale.

Maffei, Raffaele (Il Volterrano), Commentariorum urbanorum Raphaelis Volaterrani octo et triginta libri cum duplici eorundem indice secundum tomos collecto(publi: 1506) (liber XX), fol. CCXIIII (latin)

Fert et pinxisse puerum vuas ferentem, ad quas cum aduolarent aues, iratus operi dixit. Vuas melius pinxi quam puerum. Nam si hoc consummassem aues timere debuerant.

Lancilotti, Francesco, Tractato di pittura(publi: 1509), t. I, p. 744 (italien)

Parrasio Zeusi a pingier vinse:

l’un gli uccelli ingannò, l’altro el factore

d’una tovaglia, sì ben la distinse.

Textor, Joannes Ravisius (Jean Tixier de Ravisy, dit), Officina(publi: 1520), « Pictores diversi » , p. 354 (latin)

Et quum Zeusis detulisset vuas adeo ingeniose pictas, vt ad eas aues devolarent, Parrhasius lintheum attulit, veritate adeo repræsentata, vt Zeusis alitum iudicio tumens flagitaret, remoto lintheo ostendi sibi picturam, et intellecto errore, palmam concederet : quoniam ipse aues fefellisset, Parrhasius vero se artificem. Idem Zeusis postea pinxit puerum vuas ferentem, ad quas quum devolassent aues, iratus est operi suo, quod vuas pinxisset melius, quam puerum, nam si puerum consummasset, aues rimere debuerant.

Agrippa, Henri Corneille, De incertitudine et vanitate scientiarum declamatio invectiva(publi: 1537), « De pictura » (numéro XXIV) (latin)

Pictura autem ars monstruosa, sed imitationem rerum naturalium accurratissima, linea mentorum deceptione et colorum debita appositione constans […]. Dicitur enim pictura non aliud quam poesis tacens : poesis vero pictura loquens, tam sunt sibi invicem affines. Nam sicut pœtæ, sic pictores historias et fabulas fingunt, omniumque rerum imagines, lumen, splendorem, umbras, eminentias, depressiones, exprimunt. Illud præterea ex ipsa optica habes pictura, ut vitium decipiat, ac in una imagine variato situ, plures species intuentium oculis obfundat ; et quo statuaria pertingere non potest, ipsa pervenit pingit ignem, radios, lumen, tonitrua, fulmina, fulgura, occasum, auroram, crepusculem, nebulas, hominisque affectus, sensus animi, ac pene vocem ipsam exprimit ; et mentitis dimensionibus, commensurationibus, quæ non sunt, tanquam ea quæ sunt, aut quæ non sunt ita tamen videri facit. Quemadmodum de Zeusi et Parrasio pictoribus narrant historici : qui cum de artis prerogativa venissent in certamen et prior detulisset uvas pictas tanta similitudine, ut aves avolarent ; alter detulit pictum velum sic veritatem mentiens, ut ille avium iudicio tumens postularet, deductio velo ostendit picturam ; tandem agnito errore, coactus est illi palmam deferre, cum ipse aves fefelisset, Parrhasius vero artificem.

Il codice Magliabechiano cl. XVII. 17 contenente notizie sopra l’arte degli antichi e quella de’ fiorentini da Cimabue a Michelangelo Buonarroti, scritte da anonimo fiorentino(redac: (1540:1550)), p. 13 (italien)

Dipinse un fanciullo, ch’haueua uue in mano, allequalj gl’uccellj credendo fussino non dipinte, ma vere, ui volauan per beccharle. Onde esso dicio grandemente sdegnato, disse hauere dipinto piu naturale l’uue che il fanciullo, imperoche non ui farebbono volatj gl’uccellj, s’hauessino il fanciullo conosciuto, che di quello paura hauto harebbono.

Il codice Magliabechiano cl. XVII. 17 contenente notizie sopra l’arte degli antichi e quella de’ fiorentini da Cimabue a Michelangelo Buonarroti, scritte da anonimo fiorentino(redac: (1540:1550)), p. 14 (italien)

Dipinsono a gara egli et Zeusj, onde che Zeusj dipinse nella scena uue tanto pronte, che quelle vere credendo li uccellj per beccarne vi uolorno. Et Parrasio pur nella scena dipinse un lenzuolo tesouj, che tanto propio pareua, che a quello riuoltosi Zeusj (tanto nell’arte nominato ne passatj et presentj seculj) disse, che se uoleua che vedessj quello che dipinto hauessj, che leuassi la uela, et conoscendo djpoi l’errore suo, si chiamo da Parrasio superato.

Ricci, Bartolomeo, De imitatione. Liber I(publi: 1541), t. I, p. 425 (latin)

Ac iam illum quoque, quem imitemur, et facile aequari, et superari etiam posse interdum, comprobemus. Certe, ut isti dicunt, in naturae rebus effingendis tardissima est hominum ars, atque ingenium minime impigrum. Sane tamen horum utrunque usque eo vires suas intendit ut cum naturae opere horum opus interdum recte conferri possit. Siquidem memoriae proditum esse a doctissimis viris legimus saepius, Zeusim eracleotem, pictorem eius aetatis excellentissimum, uvae racemum ita suo artificio ad naturam expressisse ut ad eum aves, tanquam ad verum, cupide advolitarent ac rostro etiam saepius appeterent.

Speroni degli Alvarotti, Sperone, Discorso in lode della pittura(redac: 1542), p. 1000 (italien)

Ma torniamo un’altra volta alla scoltura. Di questa giudicano due sensi, il tatto e il viso ; ma il tatto per la materia e la forma, il viso per la forma sola, ché, essendo il tatto sentimento del duro e molle, grave e leggiero, aspro e lene, ed esendo tutte tai qualità nella imagine scolpita, che al tatto, giudice di tai qualità corporali e di essa quantità, non possa bella parere ; al quale anche, la notte, parve bella la Citaccia, che era sì brutta alla vista. Dunque è la statua tanto più rozza della pittura, quanto può esser giudicata da un rozzissimo senso quale è il tatto. Ma nella pittura è solo vero giudice il viso. Il tatto ben credere esser giudice, come nell’uve di Zeusi ; ma in fatto se inganna, perché da tanto non è. Dunque anche in ciò la pittura è più nobile della scoltura, perché il suo giudice è più nobile.

Hollanda, Francisco de, Da pintura antiga(redac: 1548) (Quarto Dialogo), p. 334-335 (portugais)

Este foi o que pintou um minino memorado, que levava um cesto d’uvas na cabeça, tão naturales, que as aves desciam a ellas ; mas elle desdenhoso o sofria mal, dizendo que se o minimo fora melhor pintado que as uvas, que os passaros houveram medo de lhe não picar nas uvas.

Hollanda, Francisco de, Da pintura antiga et Diálogos de Roma (2e partie), (trad: 1911), p. 178 (trad: "Quatre dialogues sur la peinture" par Rouanet, Léo en 1911)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

C’est de lui[Explication : Zeuxis.] qu’était cette fameuse peinture d’un enfant portant sur sa tête une corbeille de raisins, si bien imités au naturel que les oiseaux descendaient vers eux. Mais il s’en plaignait, prétendant avec dédain que, si l’enfant eût été mieux peint que les raisins, les oiseaux, ayant peur de lui, se seraient gardés de becqueter les grappes.

Pino, Paolo, Dialogo di pittura(publi: 1548), p. 112 (italien)

La — Non so dove a’ tempi nostri si trovasse un pittore che con una pittura accendesse il cuor de un uomo di libidine, come Ponzio, legato de Caio imperatore (per quanto dice Plinio), ch’infiammatosi d’una Elena dipinta, tentò più meggi per portarsela seco, ma, essendo la pittura in muro, ciascuna invenzione fu debole; e Zeusi, che dipinse l’uve tanto simili alle proprie, che gli augelli volavano a quelle credendo mangiarsele.

Fa — Degno de più onorato preggio fu Parasio, che dipinse un panno bianco in un quadro, sotto il qual accennò esservi certe figure, e Zeusi, suo concorrente, scintillando ancor nella gloria acquistata per l’uve, stimolava Parasio che facesse scoprire il quadro; al che rispose Parasio: “Scoprilo da te stesso”. Zeusi, cupido di vedere l’opra che parea e non era, accostatosi alla tavola, diede di mano nel velo dipinto, ond’egli confessò esser vinto dall’ingeniosità del rivale.

La — Maggior difficultà è ingannare un maestro nella medesima arte, con la qual egli si vince, ch’ingannar gli augelli, liquali conoscono le cose per le forme senza altra distinzione, e che così dipinta, dipinsi poco tempo è in una loggia un gallo Indiano, imitandone un vivo, il qual vivo veduto il dipinto, cominciò alterarsi di tanto sdegno, che gridando, con l’ali, e ungnie difformò tutta la pittura, e per lungo spazio li tennero un certo riparo. Il medesimo m’è occorso in alcuni cavalli, sì come avvenne a quel d’Apelle, e a un ratto dipinto da un moi amico, al qual s’aventò un gatto credendolo vivo.

FA — De ciò vi presto indubitata fede. Et è chiaro che fu senza comparazione maggior l’intelligenzia di Parasio, perch’ancora egli fece nella insula di Rodi una pernice sopra una colonna, alla qual volavano le vere cotornici, et anco m’aita a crederlo ch’el ditto Zeusi fece un fanciullo che teneva pur uve in un piatto, alle quali, come le prime, venivano gli augelli, non spavendosi per lo fanciullo. Dil che Zeusi si sdegnò con sé stesso, dicendo: «S’il fanciullo avesse del vivo, come l’uve hanno del vero, gli augelli lo temerebbo no».

Varchi, Benedetto, Lezzione. Nella quale si disputa della maggioranza delle arti e qual sia più nobile, la scultura o la pittura, fatta da lui publicamente sulla Accademia Fiorentina la terza domenica di Quaresima, l’anno 1546. In Due lezzioni, di M. Benedetto Varchi, sulla prima delle quali si dichiara un sonetto di M. Michelangelo Buonarroti. Nella seconda si disputa quale sia più nobile arte, la scultura o la pittura, con una lettera d’esso Michelagnolo e più altri eccellentissimi pittori e scultori sopra la questione sopradetta(publi: 1549), p. 38 (italien)

Ma che ci devemo maravigliare degli animali bruti, se gli uomini medesimi, anzi i medesimi pittori eccellentissimi, rimangono ingannati dalla pittura? Come avvenne quando, contendendo Zeusi con Parasio, non conobbe un telo dipinto, giudicandolo vero e comandando che si levasse, per poter vedere la figura che egli credeva che vi fusse sotto. E di simili essempi hanno avuti pure assai i tempi nostri, come ultimamente nel ritratto di mano di M. Tiziano di papa Pagolo terzo.

Varchi, Benedetto, Lezzione. Nella quale si disputa della maggioranza delle arti e qual sia più nobile, la scultura o la pittura, fatta da lui publicamente sulla Accademia Fiorentina la terza domenica di Quaresima, l’anno 1546. In Due lezzioni, di M. Benedetto Varchi, sulla prima delle quali si dichiara un sonetto di M. Michelangelo Buonarroti. Nella seconda si disputa quale sia più nobile arte, la scultura o la pittura, con una lettera d’esso Michelagnolo e più altri eccellentissimi pittori e scultori sopra la questione sopradetta(publi: 1549), p. 46 (italien)

E concederebbero che imitano bene più, cioè in più cose, la natura, ma non già meglio, cioè più perfettamente, come si disse di sopra. Et all’uve d’Apelle et ai cani che abbaiarono a’ cani dipinti, et a tutti gli altri essempi antichi e moderni risponderebbero prima il medesimo, il che è maggior cosa, essere avvenuto alle sculture, onde il medesimo Plinio, che raconta degli uccelli e de’ cani, racconta ancora nel medesimo luogo de’ cavalli che anitrirono a’ cavalli di marmo e di bronzo. Ma che più ? Non dice egli che gli uomini medesimi si sono innamorati delle statue di marmo, come avvenne alla Venere di Prassitele ? Benché questo stesso avviene ancora oggi tutto il giorno nella Venere che disegnò Michelagnolo a M. Bartolomeo Berrini, colorita di mano di M. Iacopo Puntormo.

Doni, Vincenzo, Disegno(publi: 1549), p. 37r (italien)

Et quell’altra gara che nacque tra Zeusi e Parrasio di quella pittura, la qual cosa è tanto trita e divolgata che io mi vergogno a dirla che uno ingannasse gl’uccelli, e l’altro il pittore.

Biondo, Michelangelo, Della nobilissima pittura, et della sua arte, del modo, & della dottrina, di conseguirla, agevolmente et presto, opera di Michel Angelo Biondo(publi: 1549), « Della forma della pittura che apparve in visione a l’autore » (numéro cap. IV) (italien)

Parausi ingannò gli uccelli con uva pinta ; ma Zeusi deluse l’istesso artefice con un mantile pinto ; cotesto ancora gli è stato di gloria e di grande onore al buon pittore, quando Agrippa volse comprare le dua figure pinte dal pittore per tredici milla libre di peso d’oro.

Vasari, Giorgio, Le vite de’ piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri(publi: 1550), "Vita di Paolo Uccello", t. IV, p. 217, note 2 (italien)

Nella morte di costui furono fatti molti epigrammi e latini e volgari, de’ quali mi basta porre solamente questo :

Zeusi et Parrasio ceda et Polignoto

Ch’io fei l’arte una tacita natura :

Diei affetto et forza ad ogni mia figura

Volo agli uccelli, a’ pesci il corso e’l noto.

Vasari, Giorgio, Le vite de’ piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri(publi: 1550), “Vita di Dosso e Battista ferraresi”, t. V, p. 101 (italien)

Dicesi che Bernazzano fece in un cortile a fresco certi paesi molto belli, e tanto bene imitati, che essendovi dipinto un fragoletto pieno di fragole mature, acerbe e fiorite, alcuni pavoni ingannati della falsa apparenza di quelle, tanto spesso tornarono a beccarle, che bucarono la calcina dell’intonaco.

Dolce, Lodovico, Dialogo di pittura intitolato l’Aretino, nel quale si raggiona della dignità di essa pittura e di tutte le parti necessarie che a perfetto pittore si acconvengono(publi: 1557), p. 182-183 (italien)

È noto insino a’ fanciulli che Zeusi dipinse alcune uve tanto simili al vero, che gli uccelli a quelle volavano, credendole vere uve. […] Potete ancora aver letto che Parrasio, contendendo con Zeusi, mise in publico una tavola, nella quale altro non era dipinto fuor che un panno di lino, che pareva che occultasse alcuna pittura, si fattamente simile al naturale, che Zeusi più volte ebbe a dire che lo levasse e lasciasse vedere la sua pittura, credendolo vero. Ma nel fine, conosciuto il suo errore, si chiamò da lui vinto, essendo che esso aveva ingannato gli uccelli, e Parrasio lui, che ne era stato il maestro, che gli aveva dipinti.

Boaistuau, Pierre, Le Théâtre du monde, où il est faict un ample discours des miseres humaines(publi: 1558), p. 209 (fran)

- [1] Excellence de l’homme en la peinture

Laissons les armes, et descendons aux arts, qui semblent un peu plus vils et abjects, comme peincture, architecture, statuaire, et pourtraicture. [1] Quelle divinité en Zeuxis peintre excellent ? lequel contrefit par son art une vigne pleine de raisins, tant subtilement elabouree, que les oiseaux qui voloyent par l’air, se ruoyent dessus esperans y prendre pasture.

Lomazzo, Gian Paolo, Il Libro dei Sogni(redac: (1563)), Leonardo Vinci e Fidia, entrambi pittori e scultori (numéro Ragionamento quinto) , p. 93 (italien)

FIDIA — Gran maraviglia fu quella, veramente, de quando si vide, ne’ giuochi di Claudio Ulcro gli corvi ingannati dalla immagine volassero alla similitudine de tegoli e che Zeusi facesse le uve dipinte, tanto simil al vero, che a quelle ne volassero gli uccelli ; che gli uccelli rimanessero di cantare per l’apparenza d’un serpente, dipinto nel triunvirato famoso. Et oltre de questi, molti altri che li puoi sapere, senza che io te li narri.

LEONARDO — Li so ; ma ancora de moderni de simili e de più miracoli ne sono per diverse pitture de grandi valentuomini acaduti.

FIDIA — Sí ?

LEONARDO — Sí.

FIDIA — Narrameli un poco.

LEONARDO — Volentieri.

FIDIA — Via.

LEONARDO — Bramantino, creato di Bramante, suscitatore della buona architettura, fece una fabrica in pittura, tanto simile al vero, con diverse erbe e fiori, che fuori delle fisure de arhitravi e capitelli nascevano, che a quelli per beccare e doppoi riposarsi, si videro volar alcuni uccelli, che grande admirazione diedero della pittura ai riguardanti. Et è noto che Andrea Mantegna, essendo in la città di Mantova accanto a un santo Girolamo, mentre a mangiare andava, una mosca, tanto simile al vero, che esso maestro, essendo venuto, cominciò col fazzoletto a volerla levar via, imbratando d’intorno di quella, che a oglio fatta era ; onde acorgendosi quella esser dipinta, er invidia, scacciò via esso Andrea Mantegna ; il quale andò poi a Venezia, ove fece, col mezzo delle sue opere, stupire grandemente Giovan Bellino pittore.

Borghini, Vincenzio, Selva di notizie(redac: 1564), p. 137 (italien)

Parrasio combatte con Zeusi che aveva dipinto l’uve et lui dipinse il velo. Dipinse Zeusi un putto carico d’uve, alle quali volando certi uccelli, confessò d’aver fatto bene l’uve, ma il putto male, perché se’l putto fusse stato bene, gl’uccelli avrebbero avuto paura allo acostarsi.

Adriani, Giovanni Battista, Lettera a m. Giorgio Vasari, nella quale si racconta i nomi, e l’opere de’più eccellenti artefici antichi in Pittura, in bronzo, et in marmo(publi: 1568, redac: 1567), t. I, p. 187 (italien)

Alla medesima età et a lui nell’arte concorrenti furono Timante, Androcide, Eupompo e Parrasio, con cui (Parrasio dico) si dice Zeusi avere combattuto nell’arte in questo modo, che, mettendo fuori Zeusi uve dipinte con si bell’arte che gli uccegli a quelle volavano, Parrasio messe innanzi un velo sì sottilmente in una tavola dipinto come se egli ne coprisse una dipintura, che credendolo Zeusi vero, non senza qualche tema d’esser vinto chiese che, levato quel velo, una volta si scoprisse la figura; et accorgendosi dello inganno, non senza riso dello avversario, si rese per vinto confessando di buona coscienza la perdita sua, conciosiaché egli avesse ingannato gli uccelli e Parrasio sé, così buon maestro. Dicesi il medesimo Zeusi aver dipinto un fanciullo, il quale portava uve, alle quali volando gli augelli seco stesso s’adirava, parendogli non aver dato a cotale figura intera perfezzione, dicendo: “Se il fanciullo così bene fusse ritratto come l’uve sono, gli augelli dovrebbono pur temerne”.

Van Haecht, Laurens, Mikrokosmos Parvus mundus(publi: 1579), "Homines atque volucri picturis decipiuntur", fol. 75r (latin)

Tam pulchre iuuenem Zeuxis depinxerat vuas

Gestantem manibus cupidis, vt morsibus illas

Carpere tentarent volucres persaepe rapaces.

Parrasiusque suas minui cum cerneret artes :

Si pueri species ad viuum picta fuisset,

Non certe auderent aliquos decerpere fructus ;

Sed trepidas adeo volucres inuaderet horror,

Vt fugerent hominum potius commercia, dixit

Atque domi in muro cortinam pinxerat, arte

Egregia, Zeuxis quam dum remouere putaret,

Deceptus, muro dextram offendebat in ipso.

Doctus erat coruos Zeuxis timidasque columbas

Ludere, Pharrhasius (sic) pictorem fallere clarum.

Commentaires : Lettre de la gravure: In manu artificum opera laudabuntur. Ecclesiast. 9. d. correction orthographique, ok

2 sous-textesVan Haecht, Laurens, Mikrokosmos Parvus mundus, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Zeuxis avait peint d’une façon si belle un enfant tenant des raisins

Dans ses mains avides, que les oiseaux voleurs

Essayaient très souvent de s’en emparer en les picorant.

Et Parrhasius, alors qu’il voyait ses talents être diminués, dit :

Si l’image de l’enfant se trouvait peinte d’après la réalité,

Les oiseaux effrayés n’oseraient assurément pas picorer quelques fruits ;

Mais la peur les envahirait à tel point

Qu’ils fuiraient plutôt tout contact avec les hommes.

Et, sur un mur de la maison, Parrhasius avait peint avec un remarquable talent

Un rideau ; pensant l’ouvrir, Zeuxis fut trompé

Et heurta sa main contre le mur-même.

Zeuxis avait été instruit dans l’art de duper les corbeaux et les craintives colombes,

Parrhasius dans celui de rendre illustre sa peinture.

Homines atque volucres picturis decipiuntur (1579) gravure

De Zeuxis et de Parrhasios (1630) gravure

Commentaires :

Van Haecht, Laurens, Mikrokosmos, (trad: 1630), "De Zeuxis et de Parrhasius" (numéro LXXIV) , fol. 75r (trad: "Le Microcosme contenant divers tableaus de la vie humaine representez en figures avec une brieve exposition en vers francois" en 1630)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Zeuxis peintre fameux en son art tres adextre

Fit iadis un pourtrait si naif et si beau

D'un enfant qui tenoit des raisins en sa dextre,

Qu'ils furent par abus becquetez d'un oiseau.

Un autre neantmoins y trouva a reprendre,

Disant que si l'enfant eust esté bien depeint

L'oiseau ne fut venu si pres de luy se rendre,

Craignant d'estre surpris ou chassé ou atteint.

Ce fut Parrhasius qui fit ceste censure,

Qui d'abondant peignit un rideau si bien fait

Que Zeuxis demanda qu'on en fit ouverture,

Ne cuidant que ce fust d'un rideau le pourtrait.

Nul maistre ne sauroit son ouvrage parfaire

Si bien au gré de tous et si exactement,

Que quelque autre il n'y ait qui puisse encor mieux faire.

Dieu seul est un ouvrier sage parfaitement.

Homines atque volucres picturis decipiuntur (1579) gravure

De Zeuxis et de Parrhasios (1630) gravure

Commentaires : Lettre de l'image: Hebr. 6. Tendons à la perfection.

Paleotti, Gabriele, Discorso intorno alle immagini sacre e profane(publi: 1582), « Della dilettazione che apportano le immagini cristiane » (numéro I, 22) , p. 220 (italien)

Onde quelle pitture che più imitano il vivo e vero, per modo che ingannano gli animali e tal volta gli uomini, come racconta Plinio di Zeusi e di Parasio, tanto più sempre sono state degne di commendazione e maggiormente hanno dilettato i riguardanti.

Borghini, Rafaello, Il riposo di Raffaello Borghini : in cui della pittura, e della scultura si fauella, de’piu illustri pittori, e scultori, et delle piu famose opere loro si fa mentione ; e le cose principali appartenenti à dette arti s’insegnano(publi: 1584), p. 270 (italien)

Dipinse ancora di bianco solamente altre figure molto lodate e un fanciullo, che portava dell’uve, alle quali essendeo volati gli uccelli, Zeusi seco stesso si adirava, dicendo, s’io havessi ben dipinto il fanciullo, gli uccelli di lui temendo, non volerebbono all’uve. [...] Nel medesimo tempo, e suo concorrente fu Parrasio d’Efeso città d’Asia, il quale, secondo che si dice, fece à dipignere à concorrenza con Zeusi, et il vinse. Percioche havendo Zeusi, dipinto uve tanto naturali che gli uccelli vi volavano, egli[Explication : Parrasio.] addusse un lenzuolo dipinto in una tavola, come se fosse stato una tela, che coprisse la pittura, et era fatto con tant’arte, che Zeusi credendolo vero, disse che si togliesse via il lenzuolo, acciò si potesse vedere la pittura, ma accortosi dell’inganno, tinto di nobil vergogna, si chiamò perdente.

Borghini, Rafaello, Il riposo di Raffaello Borghini : in cui della pittura, e della scultura si fauella, de’piu illustri pittori, e scultori, et delle piu famose opere loro si fa mentione ; e le cose principali appartenenti à dette arti s’insegnano(publi: 1584), p. 37 (italien)

Et i corbi ne’ giuochi di Claudio Pulcro non andarono à posarsi su’ tegoli dipinti nella scena pensandosi esser veri ? Gli uccelli non si calarono per beccare l’uva di Zeusi ? E le cavalle non anitrirono al cavallo dipinto da Apelle ? Che diranno gli scultori che Plinio, che scrive queste cose, dice ancora che ad alcuni cavalli di marmo e di bronzo i vivi anitrirono, esempio solo in tutte l’opere loro ; ma che risponderanno quando si mostrerà che la pittura non solo ha ingannati gli occhi degli animali, ma degli huomini ancora, et huomini nell’arte eccellentissimi ? Come quando Zeusi famoso pittore ingannato dai colori, e dall’ombre, comandò che si levasse via il telo dipinto da Parrasio, per vedere la pittura, che sotto quello nasconder si pensava.

Lomazzo, Gian Paolo, Trattato dell’arte della pittura, scultura ed architettura(publi: 1584), « Della virtù del colorire » (numéro Libro terzo, cap. I) , p. 164-165 (italien)

Non è dubbio, che tutte le cose ben formate, e condotte per disegno e doppoi colorite secondo l’ordine loro non rendano il medesimo aspetto che rende la natura istessa in quel moto, o gesto, peroché sino a gli cani vedendo altri cani dipinti dietro gl’abbaiano, quasi chiamandogli, e sfidandogli, credendo che siano vivi per la sola apparenza, non altrimenti che facciano vedendo se stessi in uno specchio; come si narra aver fatto un cane che ne guastò uno ch’aveva dipinto Gaudenzio sopra una tavola di un Christo che portava la Croce, a Canobio. E si legge gli ucelli esser volati ad altri uccelli perfettamente rappresentati, come fecero quelle pernici, che volarono alla pernice dipinta da Parrasio sopra una colonna nell’isola di Rodi. Racontano gl’istorici, che fu già dipinto un drago in Roma, così naturale, nel triumvirato, che fece cessar gl’uccelli dal canto. E fu cosa più maravigliosa quella pittura nel teatro di Claudio il bello; ove si dice che gli volarono negl’occhi i corvi ingannati dall’apparenza delle tegole finte, e volsero uscire per quelle finestre finte, con grandissima maraviglia e riso dei riguardanti. È istoria nota a ciascuno di Zeusi che dipinse certi grappi d’uva tanto naturali, che nella piazza del teatro vi volarono gli uccelli per beccargli, e ch’egli medesimo restò poi ingannato del velo, che contra que’ grappi d’uva avea dipinto Parrasio. Mi sovviene ancora di quella grandissima maraviglia del cavallo dipinto per mano d’Apelle a confusione d’alcuni pittori che lo gareggiavano, il quale tantosto che i cavalli vivi ebbero visto, cominciarono a nitrire, sbuffare e calpestrar co’ piedi in atto d’invitarlo a combattere. L’istesso Apelle dipinse quel mirabile Alessandro col folgore in mano, il qual mostrava tanto rilievo. In Roma a giorni nostri in Transtevero si vedono dipinti da Baltasar da Siena certi fanciuletti che paiono di stucco, talché hanno gabbato talvolta l’istessi pittori; i quali essempi, con tutti gl’altri che si leggono della virtù del colorire, facilmente si possono ammetter per veri, poiché anco a i tempi moderni Andrea Mantegna ingannò il suo maestro con una mosca dipinta sopra al ciglio d’un leone; et un certo altro pittore dipinse un papagallo così naturale, che levò il canto a un papagallo vero. E sanno molti che Bramantino espresse in certo loco di Milano, nella Porta Vercelliana un famiglio così naturale, che i cavalli non cessarono mai di lanciargli calzi, sinché non gli rimase più forma d’uomo. E’l Barnazano, eccellente in far paesi, rappresentò certi fragoli in un paese, sopra il muro, così naturali, che gli pavoni gli beccarono, credendoli naturali e veri; et il medesimo in una tavola dipinta da Cesare da Sesto, del battesimo di Cristo, nella quale fece i paesi, dipinse sopra le erbe alcuni ucelli tanto naturali, che essendo posta quella tavola fuori al sole, alcuni ucelli gli volarono intorno credendogli vivi e veri; la quale si truova ora appresso il Sig. Prospero Visconte, cavalier milanese ornato di belle lettere.

Commentaires : éd. 1584, p. 187 TROUVER IMAGE DE PERUZZI putti? Farnesina?

Lomazzo, Gian Paolo, Trattato dell’arte della pittura, scultura ed architettura(publi: 1584), « Della proporzione del corpo virile di otto teste » (numéro Libro primo, cap. X) , p. 52-53 (italien)

Zeusi anch’egli si tenne vergognato per la naturalezza, a dir così, dell’uva e per il mancamento nel fanciullo.

Bocchi, Francesco, Eccellenza del San Giorgio di Donatello(publi: 1584), p. 163-164 (italien)

Perloché dipinse Zeusi alcuni grappoli di uve con tanta somiglianza de’naturali, che gli uccelli dell’aria, ingannati dalla bella vista, si calarono per beccargli. Ma Parrasio all’incontro dipinse un lenzuolo con rilievo si grande, che il suo avversario, comecché molto fosse intendente, dal grande artifizio restò nondimeno ingannato; e poco appresso, avendo con quei grappoli insiememente dipinto un fanciullino, né cessando gli uccelli per ciò parimente di volarvi, conoscendo di essere a Parrasio inferiore, ogni lode di tale arte gli concedette. Onde egli si vede di quanta perfezzione quelle opere siano spogliate, dalle quali la vivacità, come era in questo fanciullino, è separata. Perroché, se egli fosse stato dipinto dimostrantesi in guisa che volesse adoperare, arebbe altresi agli uccelli recato spavento, e molto meno l’appetito dell’uve che il timore di quello gli arebe commossi. Ma la vivacità e la forza mirabile che si vede nel San Giorgio, tuttoché quella che è propria della favella gli sia negata, troppo più nobilmente adopera che la pittura di Zeusi non poté adoperare: perché le vive membra nel morto marmo, dall’artifizio del chiaro artefice sostentate, piene di vigore e di vivacità e di valore altresi, spirano si gran forza, si gran virtù e si vera magnanimità, che di agguagliarle con parole non credo io che si potesse giammai.

Montjosieu, Louis de, Gallus Romae hospes. Ubi multa antiquorum monimenta explicantur, pars pristinae formae restituuntur. Opus in quinque partes tributum(publi: 1585), « Commentarius de pictura » (numéro IV) , p. 17 (latin)

Maxime tamen nobilitatus fuit [Explication : Parrasius.] certamine illo, quo Zeuxidem superauit, ingenua ipsius Zeuxidis confessione, quod is vuis pictis aues tantum fefellisset, sed Parrasius artificem ipsum flagitantem remoto linteo ostendi picturam ; cum tamen in ea tabula nihil praeter linteum pictum esset. Ea tunc penicilli laus fuit, rerum species accurate pingere.

Garzoni, Tommaso, La piazza universale di tutte le professioni del mondo(publi: 1585), « De’ pittori, e miniatori, et lavoratori di mosaico » (numéro Discorso XCI) , p. 290 (italien)

Quindi nota Plinio nel 35. lib. Al c. 10 che nella contentione tra Zeusi et Parrhasio celeberrimi pittori, Zeusi ingannò gli uccelli con l’uve dipinte in mostra portate, e Parrhasio il pittore istesso con un velo sopra una figura tanto artificiosamente dipinto, che pareva cosa reale, e non finta, e l’istessa al c. 4 disse, che la scena de giuochi di Claudio Pulchro hebbe alcune regole dipinte si raramente, ch’ei corvi vi si fermarono sopra ingannati della pittura. Alla qual cosa aggiungo per maggior confirmatione che l’eccellente pittore de’ nostri tempi M. Lodovico Pozzo ha raccontato a me in Trevigi, che in una città della Fiandra da lui nominata, in un cortile d’un palazzo vi è dipinto una cavalla, che pose in tanta furia un dì un cavallo, che a tutte foggie volea accostarsele, e fiutata che l’hebbe, le tirò una copia di calzi con un’ empito maraviglioso, conoscendo per naturale istinto d’esser si gabbato nella pittura di quella.

Alberti, Romano, Trattato della nobiltà della pittura(publi: 1585), p. 215 (italien)

Di dove inferiamo che, non essendo altro la pittura se non imitazione di quelle cose che si possono vedere, si come è stato detto da Socrate, Platone, Filostrato et altri, senza dubbio alcuno arrecherà gran piacere, tanto più non essendo arte che più di questa imiti la natura: imperocché leggiamo che li cavalli veri hanno annitrito alli dipinti, e che li uccelli son volati alle uve et alli tetti dipinti, e di più, molte volte si son gabbati gli uomini istessi, anzi gl’istessi artefici, come Zeusi, che si pensò che un lenzuolo dipinto fusse vero. Di dove nasce che quasi ciascuno si trova, il quale non desideri di far gran profitto in questa arte, sì ancor per la maraviglia che lei a ciascheduno apporta, come per la celerità e brevità di tempo [...] nella quale produce, a simiglianza dell’onnipotente Dio e della Natura sua ministra, animali, uomini, piante, fiumi, città, castelli, fonti, palazzi [...].

Garzoni, Tommaso, La piazza universale di tutte le professioni del mondo(publi: 1585), p. 290 (italien)

Parrhasio, che fece il velo memoriale.

Pline (Gaius Plinius Secundus); Daléchamps, Jacques, C. Plinii Secundi Historiae mundi libri XXXVII(publi: 1587), p.740 (latin)

Seneca Controv. 5. liv. 10 narrat vuas deletas a Zeuxide, seruatumque puerum vt meliorem, quamuis non ita similem.

Comanini, Gregorio, Il Figino(publi: 1591), p. 260 (italien)

Or tu che pensi ch’abbia

L’ingegnoso Arcimboldo

Nel qui ritrarmi fatto

Col suo pennel, ch’avanza

Pur quel di Zeusi, o quello

Di chi fe’ l’inganno

Del sottil vel dipinto

Nel certame di gloria ?

Conti, Natale (dit Noël le Conte); Montlyard, Jean de (pseudonyme de Jean de Dralymont), Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem(publi: 1597), p. 803 (fran)

Il peignit aussi Marsyas lié à un arbre. Plus un tableau de raisins avec un garçon qui les portoit, si bien tirez que les oiseaux descendoient pour les becquer : ce qu’aiant apperceu il se mit avec pareille naifveté en colere contre son ouvrage, disant, I’ay mieux peint les raisins que le garçon : car si i’eusse donné à cettui-ci toutes ses perfections, les oiseaux en eussent eu peur.

Conti, Natale (dit Noël le Conte); Montlyard, Jean de (pseudonyme de Jean de Dralymont), Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem(publi: 1597), p. 795 (fran)

Puis il contendit avec Zeuxis à qui emporteroit l’honneur des deux en leur art. Zeuxis apporta un tableau de raisins ni naifvement contrefais que les oiseaux en furent trompez descendans pour les becquer : et Parrhase en presenta un autre auquel il avoit un rideau peint de tel artifice que Zeuxis tout glorieux d’avoir trompé les oiseaux, aprés avoir longtemps contemplé cette peinture, se tournant vers Parrhase lui dit qu’il tirast ce rideau s’il vouloit qu’on vist sa besogne. Si lui quitta Zeuxis la victoire, confessant qu’il avoit bien deceu les oiseaux ; mais que lui mesme avoir esté surprins par Parrhase.

Meres, Francis, Palladis Tamia : Wits Treasury, Being the second part of wits Commonwealth(publi: 1598), "Painters", p. 287 (anglais)

Hee painted grapes so livelie, that birdes did flie to eate them. Parrhasius painted a sheete so artificiallie, that Zeuxis tooke it for a sheete in deede, and commaunded it to bee taken away to see the picture, that hee thought it had vayled; as learned and skilfull Greece had these excellently renowned fort their limning:so England hath these: Hiliard, Isaas Oliver, and John de Creetes, very famous for their painting.

Guttierez de los Rios, Gaspar, Noticia general para la estimacion de las artes, y de la manera a en que se conocen las liberales de las que son mecanicas y serviles(publi: 1600), « Libro tercero en que se defiende que las artes del dibuxo son liberales, y no mecanicas », cap. III, « Pruevase que estas artes son liberales, conforme a la verdad, porque trabajando en ellas el entendimiento mas que el cuerpo, son tambien dignas de gloria y fama » (numéro cap. III) , p. 120-121 (espagnol)

[1] Con desseo de ganar fama y no dineros, se corregia Zeusis, quando pinto el niño que llevava las uvas en la mano, porque llegandose a ellas las aves, dezia que no estava bien pintado el niño, porque si lo estuviera como las uvas, con temor del niño no llegaran a ellas las aves. Del desseo de ganar fama procedieron las contiendas entre Parrasio y Timantes en la pintura del Ayaz. Del desseo de ganar fama, procedieron las que huvo entre los insignes escultores Agoracrito y Alcamenes. Del desseo de ganar fama el uno mas que el otro procedieron las grandes contiendas entre Protogenes y Apeles. Con desseo de ganar fama las ha avido tambien grandes entre los pintores y escultores de cien años de esta parte.

- [1] voir aussi Apelle et Protogène

Van Mander, Karel, Het leven der oude antijcke doorluchtighe schilders(publi: 1603:1604 ), « Van Zeuxis van Heraclea, Schilder », fol. 67v (n)

- [1] Zeuxis bedrieght voghelen, en Parasius bedrieght hem.

Men seght, seyt Plinius, dat Parasius teghen Zeuxis den hals bandt ophingh, en weddede om best te schilderen. Zeuxis beroepen [1] zijnde, bracht te voorschijn op’t Tooneel een Tafereel, daer soo natuerlijcke druyven in waren gheschildert, datter self op’t Tooneel de Voghelen in quamen picken. Daer tegen bracht Parasius op zijn Tafel eenen doeck, soo natuerlijck ghedaen, dat Zeuxis, die op t’picken der Vogelen aen zijn druyven soo heel moedigh was, seyde overluydt, als uyt spot, dat het haest tijdt was dat slaeplaken af te nemen, op datmen mocht sien, wat Parasius voor schilderije hadde ghebracht: maer doe hy daer nae bevondt, dat het eenen doeck was alsoo gheschildert, ghelijck ofter de Schilderije mede was bedeckt gheweest, hem vindende beschaemt, ghebruyckte nochtans groote beleeftheyt, ghevende Parasio den Prijs, en seyde: Hy hadde wel met zijn Const de Vogelen bedrogen, maer Parasius hadde meer gedaen, bedrogen hebbende hem, die in de Schilder-const ervaren was. Men seght dat Zeuxis hier naer maeckte een jongh knechtken, draghende in een schotel oft korfken een deel druyven, en siende dat de Vogels weder quamen picken, was op zijn Tafereel verstoort, lasterende zijn eyghen werck, met een groote eenvuldicheyt belijdende, dat hy de druyven beter hadde ghemaeckt als den knecht: want hadde den Knecht geheel ghemaeckt gheweest nae ghelijckenis van het leven, de Voghels en hadden de druyven niet hebben durven picken.

Agucchi, Giovanni Battista, Trattato della pittura(publi: 1947, redac: 1603:1610), p. 267-268 (italien)

Mentre dipigneva nella propria casa una tavola per un Signor grande, questi, quando l’opera fù a buon termine vi andava spesso a vederla. Ma ad Annibale pareva, che quel Signore non si mettesse a guardare, et attentamente considerare la pittura della tavola, come la qualità dell’opera meritava ; e che con maggiore applicazione si fermasse a consigliarsi con uno specchio, che da una parte della stanza era al muro attaccato. Onde pensò Annibale di vendicarsene : e quando un’altro giorno giudicò, che quegli potesse a lui tornare, levò quello specchio, e nell’istesso luogo ne dipinse uno su’l muro a quello somigliante, ma vi finse sopra una coperta, la quale, lasciando solamente vedere una picciol parte del cristallo, impediva lo specchiarsi, e’l vedersi tutto il volto intero. Essendo poi di nuovo tornato il personnaggio alla casa dei Carracci, fermatosi non molto con gli occhi volti alla pittura, che per lui si dipigneva, verso lo specchio secondo il suo solito, prestamente se n’andò : e veggendo l’impedimento di quella coperta, che non finta, ma vera, era dall’occhio giudicata, vi pose incontinente la mano sopra, per tirarla da parte, e discuoprire tutto ’l cristallo : ma sentendo di toccar la piana superficie del muro, e ben presto accorgendosi dell’inganno, ritirò la mano a se con quella prestezza, e celerità, che si suol fare quando avviene di toccar una cosa, che non si crede essere calda, e poi si sente esser cocente. E nel medesimo tempo più nascosamente, che egli potè, voltò gli occhi verso Annibale, et alcun’ altro, che ivi era, per vedere, se, di quel che a lui era successo, si fossero avveduti : poiché gli corse subito all’animo di celarlo, se poteva, per ischivare la vergogna, che lo stimolò il quel punto pensando alle risa altrui, che potean farsi di quell’inganno. Ma Annibale, che attentissimamente l’osservò, del tutto ben si accorse, et altrettanto seppe far finta di non esserne avveduto, per osservar prima ciò che ne seguiva. Ma un’altro di coloro, che ivi si trovò, e lo vide, e che non era informato di quell’inganno da Annibale a bello studio premeditato, fermò lo sguardo verso quel Signore, e con curiosità ancora se gli accostò, per intendere quale cose gli avesse cagionato quel subitaneo ritiramento di mano, dubitando forse non l’avere morsicato o punto uno scorpione, o altro animaletto velenose. Onde poiché il personnaggio fù certo, che il fatto non si potea celare, deposta la vergogna, riputò subito se stsso anzi di lode meritevolissimo, se, confessando lietamente l’inganno, in che egli era incorso, ne commendasse molto, come fece, l’ingegno dell’inventore : e così parimente tutti gli altri, che vi furono presenti, se ne presero piacer grande, e discorsero eruditamente di simili casi celebrati dagli scrittori in lode de’ pittori antichi più famosi.

Céspedes, Pablo de, Discurso de la comparacion de la antigua y moderna pintura y escultura, donde se trata de la excelencia de las obras de los antiguos, y si se aventajaba á la de los modernos, dirigido a Pedro de Valencia y escrito á instancias suyas año de 1604 (redac: 1604), p. 281-283 (espagnol)

Descendisse hic in certamen cum Zeuxide traditur ... fefelisset. Paréceme conseja. El engañó las aves y engañáronle á él con la tohalla pintada. Haberse engañado las aves en la capilla del papa en algunos asientos y cornisas hechos por Micael Ángel es cosa cierta: no por eso se hace gran caso. Ticiano restrató al duque de Ferrara, y puso el duque su retrato en una ventana, y él se puso a otra para gustar el engaño, y quantos pasaban, pensando que era el duque, lo reverenciaban con la gorra en la mano. Y el mismo Ticiano, que es mas, estando en Roma fué á ver las pinturas que hizo Rafael en el jardin de Agustin Guigi, que ahora es del cardenal Farnesio, y en una lonja que sale á la puerta hay unos niños pintados de blanco y negro, y algunas cornisas fingidas de estuque, y no quiso creer que los niños fuesen de pintura, hasta tanto que truxo una caña y los tentó para ver si eran de bulto: tanto duró en él el engaño, que aunque otros se lo decian, no lo creía. Hízolos Baltasar Peruci de Siena.

Van Mander, Karel, Het Shilder-boeck(publi: 1604), « Het leven van Frans Floris, uytnemende Schilder van Antwerpen », fol. 243r 10-12 (n)

Herman van der Mast, gheboren van den Briel, noch woonachtigh te Delft: desen, nae de doot van Floris, trock woonen by Frans Francken, daer hy copieerde eenen Cruys-drager van Floris, die een handt hiel op een witachtigh Cruys: en alsoo op dit principael Cruys een beest oft coppe met langhe beenen quam sitten, conterfeytte hy dat op t’zijn, de schaduwen en alles wel volgende. Den Meester boven comende, seyde: Ick sie wel dat ghy niet al te neerstich geschildert hebt, want de Spinnen u werck beschijten, en wildet met zijnen hoet wegh jaghen: en alsoo’t niet wegh gingh, en siende dat gheschildert was, werdt beschaemt, en seyde, dat hy’t niet soude uyt doen, maer alsoo laten staen. S’anderdaeghs dit hebbende laten sien zijn medeghesel Gheldorp, en vertelt de geschiednis van den Meester, roemende uyt boerdt, dat Zeuxis den Voghelen, maer dat hy zijn eyghen Meester had bedroghen, met dit beestgen te schilderen: dan desen wildet oock niet gelooven, tot dat hy ondancks van hem daer by getrocken werdt.

Van Mander, Karel, Het Shilder-boeck, (t. I), p. 349-351 (trad: "The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters, from the first edition of the Schilder-boeck (1603-1604). Preceded by The lineage, Circumstances and Place of Birth, Life and Works of Karel van Mander, Painter and Poet and likewise his Death and Burial, from the second edition of the Schilder-boeck (1616-1618), Doornspijck, Davaco, 6 volumes, 1994-1999Le Livre des peintres, Paris, les Belles Lettres, 2001-2002 (traduction partielle)" par Miedema, Hessel; Gérard-Powell, Véronique )(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Après la mort de Floris, il alla habiter chez François Francken et fit, d’après Floris, la copie d’un Christ portant sa croix, lequel Christ posait sa main sur une croix blanchâtre ; et comme sur cette croix était venu se poser un insecte, – une araignée à longues pattes, – il l’imita dans sa peinture, avec les ombres et jusqu’au moindre détail. Le maître, montant à l’atelier, dit à l’élève : « Je vois que tu n’as pas travaillé fort assidûment puisque les araignées viennent salir ta peinture », et il prit son chapeau pour chasser l’insecte, comme celui-ci ne s’en allait pas, il s’aperçut qu’il était peint et, tout confus, recommanda de le laisser. Le lendemain van der Mast montra la chose à son condisciple Geldorp et raconta la méprise du maître, rappelant, par manière de plaisanterie, que Zeuxis avait trompé les oiseaux, tandis que lui avait trompé son propre maître, mais Geldorp n’en voulut rien croire jusqu’à ce qu’il eût lui-même constaté la chose.

Commentaires : Traduction Hymans, 1884-1885, t. I, p. 349-351

Zuccaro, Federico, L’Idea de’ pittori, scultori ed architetti(publi: 1607) (II, 6), p. 27-28 (italien)

Così l’arte della pittura non è che sia cielo, o elementi, o cosa elementare, pietre, minere, o animali, o uomini, ma che imiti tutte queste cose all’esterno. Il che ella fa talora con tanta diligenza et arte, che restano ingannati gl’occhi non pure degli animali, ma gl’uomini stessi, anzi gli istessi professori, come occorse nello sfido che fu tra Zeusi e Parrasio, fra gli antichi pittori tanto eccellenti e così famosi, stimati quasi dèi : uno de’ quali dipinse l’uva sì al naturale, che gli uccelli, ingannati dall’apparenza di quella, volavano per beccarla. L’altro così maravigliosamente dipinse un velo che mostrava coprire un quadro dipinto, che Zeusi stesso, tanto eccellente artefice, ne restò ingannato dall’accortezza dell’arte di Parrasio. Non meno ancora a’ tempi nostri sono stati sì eccellenti imitatori del vero di alcune cose, che hanno all’improvviso ingannato molti, come fra gli altri un ritratto di Carlo V di man di Tiziano, sì famoso pittore, e un altro di Leon X di man di Raffael d’Urbino, fra gli eccellenti eccellente ; i quali non solo ingannarono più volte principi, e signori, ma il primo l’istesso figlio di Carlo V, il gran Filippo, che fu poi il monarca dei re, e dell’uno, e l’altro emisfero ; il qual ritratto essendo messo davanti a un tavolino, ingannato dall’artificio dei colori, cominciò a trattar seco negozi. Non meno attonito, e maraviglioso restò il cardinal Pesia Datario di Leone, che presentò bolle, e calamaio, e penna a far la segnatura inginocchiato al ritratto del Papa Leone. Ma che più diremo del bellissimo partimento di stucco finto, e alcuni puttini finti di stucco di mano di Baldassar Peruzzi da Siena, in una loggia nel palazzo di Agostino Ghisi in Roma, che non è alcuno, che lo mira, che non creda, che sia di rilievo ? Eppure è opera di pennello di semplice chiaro, e oscuro, con tal artifizio, e con tal’arte fatto, avendo in quello lo studioso pittore finto la polvere, che si suole comporre nella superficie del rilievo, e preso il lume di sotto con tant’arte, che inganna chiunque lo mira. Tiziano istesso sì gran pittore, che ingannò altri, non poteva credere, che l’opera fosse altra che di rilievo; e vi bisognò la scala, e il tatto della propria mano per isgannarsi.

Commentaires : lier: Titien, Raphael, Peruzzi

Scribani, Charles (Carolus Scribanius), Antverpia(publi: 1610), « Ars pictoria », p. 32 (latin)

Sed neque priscos in his desiderabis artifices ; non Atheniensem Apollodorum, Parrhasium Ephesium, aut Xeuxen illius linteo deceptum, cui etiam palmam concessit ingenuo pudore, non Eupompum, Pamphilum, Demophilum, Melanthium, Echionem, Euphranorem, Cydiam, Pausiam.

Marino, Giovanni Battista, Dicerie sacre(publi: 1614), « La pittura, parte seconda » (numéro Diceria I) , fol. 59v-60v (italien)

- [1] Isai. 46

- [2] Ose. 9

Ma meglio, e forse più vivamente porremo questo singolar certame raffigurare nel certame di Parrasio, e di Zeusi. L’uno appella l’altro a dipignere, la pugna è dubbiosa, il premio proposto è la gloria. Viensi al paragone, comparono in duello, scendono nello steccato; la lizza è l’officina, la scherma lo studio; i pennelli son l’armi, i colori gli assalti, i trati le ferite. Et havendo l’uno in un canestro d’uve dipinte rappresentata in guisa la verità, che delusi à beccarle vi volarono gli uccelletti, uscì della mano dell’altro, quasi colpo di gran maestro, un velo così ben fatto, che Zeusi già gonfio del giudicio degli uccelli, per veder qual pittura sotto il velo di Parrasio si nascondesse, volse levarlo, et inteso l’errore cedete arrossito la palma. Vincesi (gli disse) percioche io hò gli uccellini ingannati, ma tu l’artefice istesso. Prende somigliantemente à cozzare Satanasso con Christo, osa d’entrar seco in agone, presume di concorrere, e di dipingere a gara. Il meglio però ch’e’ sappia fare si è il dipingere delle frutta per adescar gli uccelletti. [1] Vocans ab Oriente avem. Et s’egli non rappresenta l’uva, rappresenta almeno un pomo con la cui vana bellezza tira all’inganno la semplicità de’ nostri primi padri. [2] Quasi uvas in deserto inveni Israel, quasi prima poma ficulneæ. Ephraim quasi avis avolavit. Ma ceda al nostro divino Pittore, il quale hà un velo formato di tanta maraviglia (ecco la Sindone) e gli hà dato co’ suoi stupendi colori tanto di forma, che il pregio della disfida guadagna, e nè ottiene gloriosamente la vittoria. E tanto basti quanto alla vivacità della naturalezza.

Nunes (das Chagas), Filipe, Arte da pintura, symmetria e perspectiva(publi: 1615), p. 1-2 (portugais)

He a pintura huma arte tão rara, e tem tanto que entender, e mostra tanta crudição, que deixo de lhe chamar rara, por lhe chamar quasi divina, e não digo muito ; pois he tão rara, e excellente, que toca quasi a conhecimento divino, ter na mente tão vivas as especies das cousas, que assim se possão pôr em prática, e pintura, que parece que lhe não falta mais que o espirito. Testimunho desta verdade he aquella historia celebrada da contenda de Zeuxis, Heracleotes com Parrhasio, como conta Plinio lib. 35 cap. 10. que pintou com tanta propriedade hum cesto de uvas, que as aves do ceo se vinhão a ellas cuidando que erão verdadeiras ; e a toalha, que Parrhasio pintou, tanto ao natural, que enganou com ella o mesmo Zeuxis.

Servin, Loys, Actions notables et plaidoyez de Messire Loys Servin conseiller du Roy en son conseil d’Estat, et son advocat general en sa Cour de Parlement(publi: 1619), "Cause de la Royne Marguerite pour les Comtes de Clairmont et d'Auvergne", du lundi XXXIX de May 1606, p. 127 (fran)

- [1] Plinius historie naturalis libro 35. capite 10. de Zeuxidis et Parrhasii pictorum contentione.

Si comme [1] on dit que Zeuxis excellent peintre, avoit peint des grappes de raisin en un tableau, avec tant de naïfveté que les oyseaux y avoloient. Mais Parrhasius, autre grand peintre, représenta au mesme theatre un linge qu’il avoit imité si delicatement, que Zeuxis pensant que ce fust un vray linge, lui dit qu’il le levast s’il vouloit que l’on vist les figures qui estoient dessous. La response fut que Zeuxis avoit trompé les oyseaux par le iugement desquels il estoit enflé: mais Parrhasius avoit trompé un grand ouvrier entre les peintres. Ici les clairvoyans n'ont point apperceu que sous le voile des raisons et des textes alleguez pour les deffendeurs, il y ait rien de caché qui puisse faire doute à ceux qui se cognoissent en arguments: ains la verité a esté si forte, que l'advocat des deffendeurs a esté contrainct de la confesser.

Tassoni, Alessandro, Pensieri diversi, libri dieci(publi: 1620), p. 388 (italien)

[1] Che Zeusi rappresentasse uva matura naturalissima, anche i nostri moderni il sanno fare, e in tutte le sorti di frutti; ma he volassero uccelli a beccarla nel teatro pieno di gente, o che Parrasio suo emulo dipignesse così al vivo una pernice, che le pernici vere in mirarla cantassero, sono greche romanzerie, perché gli uccelli non volano ne anco a beccar l’uva vera quando veggono gente, e le pernici non cantano ne anco a veder le vere, se non vanno in amore.

- [1] voir aussi fortune de Pline

Tassoni, Alessandro, Pensieri diversi, libri dieci(publi: 1620), « Statue, e pitture antiche e moderni » (numéro libro X, cap. XIX) , p. 386 (italien)

Di Zeusi fu concorrente Parrasio, e in un desfida, che fecero, dicono gli scrittori, che Zeusi dipinse certi grapoli d’uva così naturalmente, che alcuni uccelli volarono nel teatro a beccarli, dove era concorso il popolo. Ma Parrasio dipinse un lenzuolo bianco, che copriva un quadro, con tanta industria, che’l medesimo Zeusi ingannato disse, che si levasse, e si scoprisse la pittura ; indi accortosi dell’errore, restò di vergogna confuso, e si chiamò vinto.

Binet, Étienne, Essay des merveilles de nature(publi: 1621), « Platte peinture », « Préface au lecteur de la peinture » (numéro ch. X) , p. 190-191 (fran)

Le plus grand trompeur du monde c’est le meilleur Peintre de l’Univers, et le plus excellent ouvrier ; car à vray dire l’eminence de ce mestier ne consiste qu’en une tromperie innocente, et toute pleine d’enthousiasme et de divin esprit. Les Poëtes ont leurs inspirations dans la tête où est la verve poëtique, et les peintres au fin bout des doigts, et à la pointe sçavante du pinceau. Mais il faut tromper l’œil ou tout cela n’y vaut rien ; il faut qu’on croye que cela est creux et enfoncé, cela enflé et boursoufflé, cecy hors d’œuvre, et qui se iette entierement hors du tableau, cecy esloigné d’une bonne lieue, cela d’une hautesse extrême, cela percé à jour, cecy tout vif et plein de mouvement, que ce cheval court et escume à force de souffler, que ce chien iappe voirement, que ce sang coule de la playe, que les nuées tonnent en effet, et que les nuages sont tous descousus à force d’esclairs qu’on void sortir coup sur coup, que cet homme rend l’esprit et qu’on void l’ame sur ses lévres, que les oiseaux bequettent ces raisins et se cassent le bec, qu’on crie haut qu’il faut oster le rideau afin de voir ce qui est caché, cependant il n’y a rien de tout cela, car tout cela est plat, pres, bas, mort et contrefait si artistement qu’il semble que la nature se soit couchée là dessus pour aider le peintre à nous tromper finement, et se moquer de notre bestise.

Lancelloti, Secondo, L’Hoggidi(publi: 1623), "Che per conto dell’architettura, pittura, e scoltura agl’ingegni Hoggidi non deve darsi taccia di maggiore imperfezione" (numéro Disinganno 15) , t. II, p. 301-302 (italien)

Stiamo a vedere (cosi parmi di sentire, c’ho buone orecchie, gli hoggidiani quasi in un’assemblea fra di loro) che costrui vorracci far travedere, c’hoggidi si trovi pittore, il quale o come Zeusi con l’uve faccia volare a quelle gli uccelli, o come Parrasio inganni Zeusi con un velo quasi fosse vero, o come un’Apelle muova le cavalle ad annitrire ad un cavallo, o come un’altro con un’imagine di Dragone spaventare gli uccelli, o come Protogene muovere verso le sue pernici i maschi a libidine, altri un cane verso una cana, altri un bue verso una giovenca ; stiamo a vedere. Stiamo a vedere, che saremo da costui affascinati a credere c’hoggidi comprassi una pittura, come quella d’Aristide Tebano dal Re Attalo 100 talenti, che al conto di Brodeo fanno 6000 ducati, o come quella di Timomaco comprata da Cesare dittatore 80 talenti staremo a vedere. Buone parole signori hoggidiani. Si come io non nego, che tutte dette cose non sieno state si ritte, che l’ho lette più volte, cosi voi per grazia vostra non mi negate il vero, che non da altri che da Plinio Farfalloniero per la vita, e che voi ne altri con minimo vestigio d’esse pitture mi poteste provare tanta eccellenza loro, di maniera che bisogna starsene a Plinio. Se noi affermaremo, ch’i pittori (da 300 in 400 anni al più, perché non meno di 1000 anni credesi che sia stata morta e sepolta la pittura, se non hoggidi) sono stati si come di numero moltissimi, cosi d’arte perfettissimi tutti che non habbiano commossi gli uccelli, i cani, e i cavalli, hanno inserito stupore ne gli uomini, e non parliamo in aria, ma mostriamo l’opere loro.

Lancelloti, Secondo, L’Hoggidi(publi: 1623), p. 308-309 (italien)

- [1] Jacob Vuympf c. 68