Zeuxis, l’Athlète

Bibliographie

Images

Portrait d'ÉrasmeHOLBEIN Hans

Commentaires : Inscription sur la tranche d'un livre: "EGO IOANNES HOLBEIN NON FACILE [UL]LUS [TAM MIHI] MIMUS ERIT QUAM [MOMUS ERI]T"

Plutarque (Πλούταρχος), Ἠθικὰ (Moralia) (redac: (50):(125), trad: 1972:2004), ΠΟΤΕΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΝ Η ΚΑΤΑ ΣΟΦΙΑΝ ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΟΙ, 2(grecque)

αὶ γὰρ Ἀπολλόδωρος ὁ ζωγράφος, ἀνθρώπων πρῶτος ἐξευρὼν φθορὰν καὶ ἀπόχρωσιν σκιᾶς, Ἀθηναῖος ἦν· οὗ τοῖς ἔργοις ἐπιγέγραπται « μωμήσεταί τις μᾶλλον ἢ μιμήσεται. »

Commentaires : BUDE?

2 sous-textesPlutarque (Πλούταρχος), Ἠθικὰ (Moralia) , (trad: 1972:2004), "Si les Athéniens se sont plus illustrés à la guerre que dans les lettres", 2 (trad: "Œuvres morales " par Frazier, Françoise; Fuhrman, François; Sirinelli, Jean en 1972:2004)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Et de fait, le peintre Apollodore, qui parmi les hommes, le premier trouva le moyen de dégrader et de nuancer les couleurs d’un dessin, était athénien – c’est à côté de l’un de ses ouvrages que l’on a écrit « Plus facile à moquer qu’à imiter » –.

Commentaires : BUDE?

Plutarque, Ηθικα , (trad: 1572), "Si les Atheniens ont esté plus excellents en armes qu'en lettres", t. II, fol. 524r (trad: "Les oeuvres morales de Plutarque, translatees de grec en françois" par Amyot, Jacques en 1572)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Car Apollodorus, le premier de tous les hommes qui a inventé les diffinissements et coulorements des umbres, estoit Athenien, sur les ouvrages duquel il y avoit escrit,

On l'ira plus tost regastant,

Que lon ne l'ira imitant.

Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV(redac: 77, trad: 1985) (63)(latin)

Fecit et Penelopen, in qua pinxisse mores uidetur, et athletam adeoque in illo sibi placuit, ut uersum subscriberet celebrem ex eo, inuisurum aliquem facilius quam imitaturum.

Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV, (trad: 1985) (63)(trad: "Histoire naturelle. Livre XXXV. La Peinture" par Croisille, Jean-Michel en 1985)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Il fit aussi une Pénélope, peinture où il paraît en fait avoir représenté un type de caractère, et un athlète : il fut tellement content de ce dernier qu’il écrivit au-dessous ce vers – et la formule devint célèbre de ce fait – « qu’on en médirait plus facilement qu’on ne l’imiterait ».

Pline l’Ancien; Landino, Cristoforo, Historia naturale di C. Plinio secondo tradocta di lingua latina in fiorentina per Christophoro Landino fiorentino, fol. 240r (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Fece anchora Penelope ne lacquale pare che dipignessi e costumi et uno Athleta e tanto satisfece a se medesimo in questo che vi soscripse quel verso famoso che piu tosto segli potea alchuno havere invidia ch’imitarlo.

Pline l’Ancien; Brucioli, Antonio, Historia naturale di C. Plinio Secondo nuovamente tradotta di latino in vulgare toscano per Antonio Brucioli, p. 987 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Et fece Penelope, nellaquale pare havere dipinti i costumi, et uno Athleta, e in modo si piacque in esso, che vi sotto scrisse quel verso famoso di esso, che più facilmente poteva alcuno haverne invidia, che imitarlo.

Pline l’Ancien; Domenichi, Lodovico, Historia naturale di G. Plinio Secondo tradotta per Lodovico Domenichi, con le postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati alteri auttori… et con le tavole copiosissime di tutto quel che nell’opera si contiene…, p. 1095 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Fece anco una Penelope, nellaqual figura parve, ch’egli dipignesse i costumi, et uno athleta. Et talmente si compiacque in esso, che vi fece sotto quel suo verso famoso, ilqual diceva; come era piu facil cosa biasimarlo, che imitarlo.

Pline l’Ancien; Du Pinet, Antoine, L’histoire du monde de C. Pline second… mis en françois par Antoine du Pinet, p. 943 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

- [1] Elle estoit femme du roy Amphytrion, et mere d’Herculos. Nous avons desja parlé de son pourtrait

Il fit aussi une Peneloppe [1] où il semble qu’il ait amassé toutes les honnestetez et bonnes contenances qu’une princesse doit avoir. Il fit aussi une luitte où il print fort grand plaisir : aussi mit-il dessous que ceste piece seroit plustot enviee que contrefaite.

Pline l’Ancien; Poinsinet de Sivry, Louis, Histoire naturelle de Pline, traduite en françois [par Poinsinet de Sivry], avec le texte latin… accompagnée de notes… et d’observations sur les connoissances des anciens comparées avec les découvertes des modernes, (vol. 11), p. 235 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Il fit aussi une Pénelope, où les mœurs pudiques[1] de cette princesse respirent. A l’égard de son athlete, il est célebre par ce vers, qu’il composa et écrivit au dessous du tableau :

Moins[2] aisément peut-on l’imiter, qu’en médire.

Tant il se complut à cette production.

- [1] Ainsi, il remplit le vœu que fait Martial, liv. 10, Epigr. 32 : Ars utinam mores, animumque effingere posset ! / Pulchrior in terris nulla tabella foret.

- [2] Ce vers est ainsi rapporté en grec par Plutarque, de glor. Athen., p. 346 : « μωμήσεταί τις μᾶλλον ἢ μιμήσεται. » / Facilius haec culpabit quis, quam imitabitur. Et attribué, non à Zeuxis, mais au peintre Apollodore, dont on a parlé plus haut.

Ghiberti, Lorenzo, I commentarii(redac: (1450)), p. 69 (italien)

Fece Almina e Penelope, nella quale parea ch’egli avesse dipinti e’costumi; e fece Aelena, nella quale piacque scrivere uno famoso verso in questa sententia: “Per questa pictura credo esser qualche maestro invidiante, più tosto che seguitante”.

Textor, Joannes Ravisius (Jean Tixier de Ravisy, dit), Officina(publi: 1520), « Pictores diversi », p. 353 (latin)

Fecit Penelopem et Athletam, adeoque, sibi in eo placuit, vt versum subcriberet celebrem ex eo, inuisurum aliquem facilius, quam imitaturum.

Il codice Magliabechiano cl. XVII. 17 contenente notizie sopra l’arte degli antichi e quella de’ fiorentini da Cimabue a Michelangelo Buonarroti, scritte da anonimo fiorentino(redac: (1540:1550)), p. 13 (italien)

Dipinse uno atleta, laqual pittura tanto satisfece, che sotto li scrisse un verso, che diceua, che piutosto si li poteua hauere invidia ch’imitarla.

Hollanda, Francisco de, Da pintura antiga(redac: 1548) (Quarto Dialogo), p. 334 (portugais)

E pintou um lutador, de que ficou tão satisfeito, que lhe screveu um verso famoso que dizia : « que mais asinha lhe podia alguem haver enveja, que imital-o ».

Hollanda, Francisco de, Da pintura antiga, Quatre dialogues sur la peinture, p. 177-178 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Zeuxis fut tellement satisfait d’un lutteur qu’il avait peint, qu’il écrivit sur ce tableau un vers resté célèbre, disant « qu’il était plus aisé de l’envier que de l’imiter ».

Commentaires : Trad. 1911, Quatre dialogues sur la peinture, p. 177-178

Borghini, Vincenzio, Selva di notizie(redac: 1564), p. 137 (italien)

Fece una Penelope, nella quale parve dipignessi gl’amori ; et un atleta nel quale si compiacque tanto che vi scrisse quel verso celebrato poi da tutti che gl’era più facile invidiarlo ch’immitarlo.

Adriani, Giovanni Battista, Lettera a m. Giorgio Vasari, nella quale si racconta i nomi, e l’opere de’più eccellenti artefici antichi in Pittura, in bronzo, et in marmo(publi: 1568, redac: 1567), p. 186 (italien)

Dipinse un campione, di quelli che i Greci chiamano atleti, e di questa sua figura cotanto si satisfece che egli stesso vi scrisse sotto quel celebrato motto : « Troverassi chi lo invidi, sì, ma chi il rassembri, no ».

Borghini, Rafaello, Il riposo di Raffaello Borghini : in cui della pittura, e della scultura si fauella, de’piu illustri pittori, e scultori, et delle piu famose opere loro si fa mentione ; e le cose principali appartenenti à dette arti s’insegnano(publi: 1584), p. 269 (italien)

Dipinse una bellissima Penelope, la quale oltre alle membra ben composte, dimostrava pudicitia, vergogna et altri bei costumi ad honesta donna dicevoli: ancora fece un atleta ò vogliamo dir campione, in cui tanto si compiacque, che egli stesso vi scrisse sotto quel famoso verso, che diceva. Chi l’invidi ben sia, non chi l’imiti.

Mazzoni, Jacopo, Della difesa della Comedia di Dante(publi: 1587, 1688, redac: 1587:1598), « Discorso intorno a concetti di scultura, e di pittura, che si trovano in Dante » (numéro V, 16) , t. II, p. 376 (italien)

Hora di quanta gloria fosse a pittori, & a scultori il dipingere, e scolpire le figure le passioni dell’animo dimostranti, lo dimostrò chiaramente Zeusi, il quale havendo dipinto una figura cosi fatta, sottoscrisse nella medema tavola di sua mano, che altri più tosto invidiarebbe, che imitarebbe simile pittura.

Meres, Francis, Palladis Tamia : Wits Treasury, Being the second part of wits Commonwealth(publi: 1598), "Painters", p. 287 (anglais)

[1] Zeuxis was so excellent in painting, that it was easier for anie man to view his pictures, then to imitate them, who to make an excellent table, had five Agrigentine virgins naked by him.

- [1] voir aussi: Zeuxis Hélène

Van Mander, Karel, Het leven der oude antijcke doorluchtighe schilders(publi: 1603:1604 ), « Van Zeuxis van Heraclea, Schilder », fol. 67r (n)

Hy maeckte oock een worstelinge, daer hy grooten lust en ghenuecht in hadde, en stelde daer onder een gedicht, luydende op deser manieren:

Men can dit haest verachten: maer

Soo goet te doen, meer arbeydt waer.

Espinosa y Malo, Felix de Lucio, El pincel, cuyas glorias descrivia Don Felix de Lucio Espinosa y Malo(publi: 1681), p. 44 (espagnol)

Solo si el dezir, que los mismos artifices estavan en el conocimiento de la estimacion que el mundo hazia de sus obras, pues Zeuxis en aquel Campion que pintò, satisfecho de su trabajo, se atreviò à poner la inscripcion que dezia : Hallaràse quien lo invidie, mas no quien le imite.

Vossius, Gerardus Joannes, De quatuor artibus popularibus, de philologia et scientiis mathematicis, cui operi subjungitur chronologia mathematicorum, libri tres, cap. V, De Graphice(publi: 1650), "De Graphice", §38 (numéro cap. V) , p. 79 (latin)

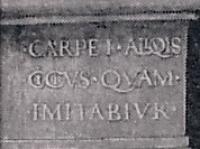

Suo athletae subscripserat versum exinde celebrem :

Μωμήσεταί τις μᾶλλον ἢ μιμήσεται.

Culpaveris facilius haec, quam imitaberis.

Sed Plutarchus id subscriptum ait ab Apollodoro, non Zeuxide.

[Félibien, André], De l’origine de la peinture et des plus excellens peintres de l’Antiquité(publi: 1660), p. 27 (fran)

Neantmoins le tableau où il representa un Athlete, fut celui de tous qu’il estima davantage, et qui passa dans son esprit pour son chef-d’œuvre. Car croyant ne pouvoir rien faire de mieux, il osa bien le proposer comme un défy aux plus excellens peintres de son temps en escrivant au bas, Qu’il s’en trouveroit sans doute plusieurs qui y porteroient envie, mais qu’il ne s’en trouveroit point qui pust l’égaller.

Félibien, André, Entretiens sur la vie et les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes, vol. 1(publi: 1666) (Premier Entretien), p. 66 (fran)

Neanmoins le tableau où il representa un Athlete, fut celui de tous qu’il estima davantage, et qui passa dans son esprit pour son chef-d’œuvre. Car croyant ne pouvoir rien faire de mieux, il osa bien le proposer comme un défy aux plus excellens peintres de son temps, en écrivant au bas, qu’il s’en trouveroit sans doute plusieurs qui y porteroient envie, mais qu’il ne s’en trouveroit point qui pust l’égaler.

Dati, Carlo Roberto, Vite de' pittori antichi(publi: 1667), "Postille alla Vita di Zeusi", p. 22-23 (italien)

VII. Fia chi l’invidii più, che chi l’imiti. Plin. l. 35. 9. Adeoque sibi in illo placuit ut versum subscriberet, celebrem ex eo, Invisurum aliquem facilius quam imitaturum. L’Adriani tradusse. Troverassi chi l’invidi sì, ma ch’il rassembri nò. Plutarco della Gloria degli Ateniesi lo porta come soscritto all’Opere d’Apollodoro Ateniese; in questa maniera. Μωμήσεταί τις μᾶλλον ἢ μιμήσεται. Altr’anzi biasmerà, che imiterà. Ma questo verso è molto difficile a tradursi col medesimo spirito, che ha nel Greco idioma per la simiglianza de’due verbi significanti biasimare, e imitare.

Dati, Carlo Roberto, Vite de' pittori antichi(publi: 1667), p. 5-6 (italien)

- [1] Aristid. d. Ris. Sprop. a 552

- [2] Plin. 35. 9

- [3] VII.

[…] essendo certo che Zeusi era anzi ambizioso, ed altiero, che modesto, ed umile; come l’averebbe dimostrato la sua schietta confessione. E che ciò sia vero cen’assicura l’elogio, ch’egli fece di se stesso in quei versi [1]

E la mia patria Eraclea, e Zeusi ho nome:

Chi si tien giunto di nostr’arte al colmo

Mostrandol vinca; io non sarò secondo.

Ne sia chi lo difenda con dire, che altri per avventura fu che gli pose quell’inscrizione; perchè ne egli la ricusò come troppo gonfia, ne comandò ad alcuno de’ suoi scolari dopo ch’ella fu scritta il darle d’intonaco. Non fu meno fastosa quell’altra ch’egli scrisse sotto all’Elena fatta in Crotone, di cui parlerassi a suo luogo, ne quella ch’egli fece alla figura d’un athleta, del quale tanto si compiaceva, ch’e vi scrisse quel verso per lui farto notissimo [2]:

Fia chi l’invidi più, che chi l’imiti. [3]

Germain, Des peintres anciens et de leurs manières(publi: 1681), p. 126 (fran)

Les Agrigentins en eurent Alcmene, Archelaüs, un dieu Pan, et quelques autres; un athlete sortant du combat, qui étoit peint avec tant de naïveté, qu’on eût dit qu’il suait véritablement. Aussi en fit-il tant d’éclat, qu’il osa bien mettre au-dessous un vers grec, portant qu’il seroit plus facile aux peintres de l’envier, que de l’imiter. Culpaberis facilius hoc, quam imitaberis.

Pline l’Ancien; Hardouin, Jean, Caii Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus,... in usum Serenissimi Delphini(publi: 1685), t. V, p. 199-200 (latin)

Fecit et Penelopen, [1]in qua pinxisse mores videtur: et athletam. Adeoque sibi in illo placuit, ut versum subscriberet, celebrem ex eo, [2]invisurum aliquem facilius quam imitaturum.

- [1] In qua pinxisse mores. Ita libri omnes, non amores, ut Hermolao visum. Mores exprimere in tabella, artis est eximiae dos praeclara: atque id picturae genus ἠθικὸν veteres appellabant. De eo Martialis, lib. 10. epigr. 32. Ars utinam mores, animumque effingere posset: / pulcrior in terris nulla tabella foret.

- [2] Invisurum aliquem. Plutarchus, lib. de gloria Athen. pag. 346. ab Apollodoro pictore, de quo superius dictum, versum hunc primo usurpatum scribit :

Μωμήσεταί τις μᾶλλον, ἢ μιμήσεται.

Facilius haec culpabit quis, quam imitabitur.

Carolus Dati reddidit : Fià chi l’invidi più, che chi l’imiti.

Aglionby, William,, Painting Illustrated in Three Diallogues, Containing Choice Observations upon the Art(publi: 1685) (Dialogue II), p. 39 (anglais)

He drew many pieces, but his chief was an Athlete, or Champion of the Olympick Games; with which he was so satisfied, that he wrote under it these words:

It may be envyed,

But not imitated.

Bayle, Pierre, Dictionnaire historique et critique(publi: 1697), art. « Zeuxis », p. 1280 (fran)

L’un des meilleurs tableaux de ce peintre étoit un Hercule étranglant des dragons dans son berceau, à la vue de sa mere épouvantée ; mais il estimoit principalement son Athlète, sous lequel (G) il mit un vers qui devint celebre dans la suite.

(G) Si l’on en croit[1] Plutarque, ce fut sous les tableaux d’Apollodore que ce vers fut mis. Il ne dit pas qu’Apollodore lui-même y marqua cette souscription, comme[2] Vossius et le P.[3] Hardouin l’assûrent ; il dit en général qu’on la voyoit aux ouvrages d’Apollodore, οὗ τοῖς ἔργοις ἐπιγέγραπται, Μωμήσεταί τις μᾶλλον ἢ μιμήσεται. Cujus operibus inscriptum fuit, Facilius haec culpabit quis quam imitabitur. Ce n’est pas la seule chose que Plutarque attribuë à Apollodore, au lieu de l’attribuer à Zeuxis comme font d’autres ; il veut aussi qu’Apollodore ait été l’inventeur des ombres dans la peinture, ἀνθρώπων πρῶτος ἐξευρὼν φθορὰν καὶ ἀπόχρωσιν σκιᾶς : Primus hominum invenit colorum temperationem diversorum et umbra coloribus exprimenda rationem. Voici tout le passage selon la version d’Amiot : Apollodorus le premier de tous les hommes qui a inventé les definissements et colorements des ombres estoit Athénien, sur les ouvrages duquel il y avoit escrit, « On l’ira plûtôt regrattant / Que l’on ne l’ira imitant ». Un de nos[4] poètes témoigna une pareille confiance eu égard à sa Franciade par ces quatre vers:

Un lit ce livre pour aprendre,

L’autre le lit comme envieux :

Il est bien aisé de reprendre,

Mais mal aisé de faire mieux.

- [1] De gloria Atheniens.

- [2] De graphice pag. 79.

- [3] In Plin. t. 5 pag. 200.

- [4] Ronsard, voyez sa vie.

Durand, David, Histoire de la peinture ancienne, extraite de l’Histoire naturelle de Pline, liv. XXXV, avec le texte latin, corrigé sur les mss. de Vossius et sur la Ie ed. de Venise, et éclairci par des remarques nouvelles(publi: 1725), p. 51-52 (fran)

On parle encore d’un Athlète de sa façon, dont il fut si content, qu’il ne pouvoit s’empêcher de l’admirer et de s’en applaudir comme d’un chef-d’œuvre inimitable. Car il écrivit au bas du tableau un vers grec, qui a passé en proverbe, et dont le sens revient à ceci :

À l’aspect du Lutteur, dans lequel je m’admire,

En vain tous mes rivaux voudront se tourmenter:

Ils pourront peut-être en médire,

Sans pouvoir jamais l’imiter.

Notes au texte latin, p. 239 :

(C) Invisurum aliquem facilius quam imitaturum. J’ai déjà dit que Plutarque attribuë ceci à Apollodore ; j’ajouterai ici que l’original renferme un jeu de mots assez difficile à rendre dans une traduction.

Μωμήσεταίτιςμᾶλλονἢμιμήσεται.

Facilius haec culpabit quis, quam imitabitur.

La traduction de Pline n’est pas si exacte, invisurum aliquem facilius quam imitaturum : car il ne s’agit pas tant de porter envie à l’ouvrage, que de le critiquer, quoi que l’un conduise ordinairement à l’autre. La version d’Amiot est burlesque :

On l’ira plustôt regrattant,

Que l’on ne l’ira imitant.

Le jeu de mots n’y est pas encore ; le voici, si je ne me trompe :

Peut-être, à coups de langue, on pourra l’opprimer ;

Mais à coups de pinceau qui pourra l’éxprimer ?

Carlo Dati l’a rendu en italien en un seul vers, mais ce n’est qu’une simple traduction, sans jeu de mots :

Altr’anzi biasmerà, che imitera.

Ma questo verso, dit-il, è molto difficile a tradursi col medesimo spirito, che ha nel Greco idioma per la simiglianza de’due verbi significanti biasimare, e imitare. Vita di Zeusi, p. 23. Quoi qu’il en soit, le vieux Ronsard a imité cette pensée dans sa Franciade.

Un lit ce livre pour apprendre ;

L’autre le lit comme envieux :

Il est facile de reprendre,

Difficile de faire mieux.

Rollin, Charles, Histoire ancienne, tome XI, livre XXIII(publi: 1730:1738), « De la peinture » (numéro ch. 5) , p. 153-154 (fran)

- [2] Plut. De glor. Athen. p. 346

Une inscription qu’il mit à un de ses tableaux, ne marque pas plus de modestie. C’était un Athlète, dont il fut si content, qu’il ne pouvoit s’empêcher de l’admirer, et de s’en applaudir comme d’un chef-d’oeuvre inimitable. Il écrivit au bas du tableau un vers grec dont le sens revient à ceci :

A l’aspect[1] du Lutteur, dans lequel je m’admire,

En vain tous mes rivaux voudront se tourmenter:

Ils pourront peut-être en médire,

Sans pouvoir jamais l’imiter.

Le vers grec se trouve dans Plutarque, mais il est appliqué aux ouvrages d’Apollodore [2]. Le voici :

Μωμήσεταί τις μᾶλλον ἢ μιμήσεται.

On le critiquera plus facilement qu’on ne l’imitera.

- [1] Ces vers sont de l’auteur de l’Histoire de la peinture ancienne extraite du livre 35 de l’histoire naturelle de Pline, dont il donne la traduction ou plutôt la paraphrase, avec le texte latin. Ce livre est imprimé à Londres en 1725. J’y ai trouvé d’excellentes réflexions, dont j’ai fait grand usage.

Caylus, Anne-Claude Philippe de Tubières, comte de, « Réflexions sur quelques chapitres du XXXVe livre de Pline » (publi: 1759, redac: 1752:1753), « Du caractère et de la manière des peintres grecs » (numéro Troisième partie) , p. 195 (fran)

Zeuxis, pour couronner son caractère, finit par faire présent de ses ouvrages, personne ne pouvant lui en donner ce qu’il les estimoit ; il écrivoit même, au bas d’un de ses tableaux qui représentoit un athlète, qu’il était plus aisé de l’envier que de l’imiter. Quoique nous ayons eu des peintres modernes assez vains, je ne pourrois trouver que des comparaisons trop foibles, et j’aime mieux profiter du même artiste pour présenter un parallèle d’un autre genre.

Falconet, Etienne, Traduction des XXXIV, XXXV et XXXVI livres de Pline l’Ancien, avec des notes(publi: 1772), t. I, p. 151 (fran)

Il a fait aussi un combat d’athlètes, dont il fut si content, qu’il écrivit au-dessous ce vers, devenu célèbre à cette occasion :

On l’enviera plutôt qu’on ne l’imitera (26)

Falconet, Etienne, Traduction des XXXIV, XXXV et XXXVI livres de Pline l’Ancien, avec des notes(publi: 1772), t. I, p. 274 (fran)

(26) Plutarque rapporte aussi mot à mot le même vers devenu célèbre; mais il dit qu’il étoit écrit sur un tableau d’Apollodore. Comme ce peintre étoit contemporain de Zeuxis, il n’y a guère d’aparence que celui-ci, gonflé d’orgueil et de vanité, se fut abaissé jusqu’à copier l’esprit et l’orgueil de son rival, quoique ce rival eut fait des vers à sa louange. Il est plus vraisemblable que la plupart des anciens écrivains s’en raportoient, surtout pour les matières qu’ils ne touchoient qu’en passant, obiter, comme dit Pline, qu’ils s’en raportoient à la première édition qui leur tomboit sous la main. Ils se rencontroient quelquefois ; mais, comme aujourd’hui, plusieurs faits étoient ou transposés ou défigurés, et souvent ces faits n’avoient pas plus de réalité que l’homme tué sur une croix par Michel-Ange : sottise absurde qui a pourtant trouvé des écrivains. On sait que les Grecs n’étaient pas avares de sornettes, et je crois que nous les valons bien de ce côté. Si vous voulez savoir de quoi étoit la fameuse Diane d’Éphèse, Vitruve vous dira qu’elle étoit de cèdre ; Xenophon, qu’elle étoit d’or ; Mutien, qu’elle étoit de bois de vignes ; et d’autres vous diront, qu’elle étoit d’ivoire : devinez si vous pouvez.

Nougaret, Pierre Jean Baptiste ; Leprince, Thomas , Anecdotes des beaux-Arts, contenant tout ce que la peinture offre de plus piquant chez tous les peuples du monde(publi: 1776), t. I, p. 187 (fran)

Une foule d’autres traits servent encore à prouver l’excessive vanité de Zeuxis. Il mit au bas d’un de ses tableaux, représentant un athlète, ce vers grec, qu’on a traduit de la sorte en vers françois :

À l’aspect du Lutteur, dans lequel je m’admire,

En vain tous mes rivaux voudront se tourmenter:

Ils pourront peut-être en médire,

Sans pouvoir jamais l’imiter.[1]

- [1] Le vers grec se trouve dans Plutarque : mais il est appliqué au peintre Apollodore. En voici le sens en françois : « On le critiquera plus facilement qu’on ne l’égalera. »

Barthélémy, Jean-Jacques, Le Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire(publi: 1788), Siècle de Périclès, « Réflexions sur le siècle de Périclès » (numéro Seconde partie, Section troisième, vol. 1) , p. 236 (fran)

Le goût des arts commençoit à s’introduire parmi un petit nombre de citoyens ; celui des tableaux et des statues, chez les gens riches. La multitude juge de la force d’un état, par la magnificence qu’il étale. Delà cette considération pour les artistes qui se distinguoient par d’heureuses hardiesses. On en vit qui travaillèrent gratuitement pour la république, et on leur décerna des honneurs[1] ; d’autres qui s’enrichirent, soit en formant des élèves[2], soit en exigeant un tribut de ceux qui venoient dans leur atelier admirer les chefs-d’œuvre sortis de leurs mains[3]. Quelques-uns enorgueillis de l’approbation générale, trouvèrent une récompense plus flatteuse encore dans le sentiment de leur supériorité, et dans l’hommage qu’ils rendoient à leurs propres talens : ils ne rougissoient pas d’inscrire sur leurs tableaux : « il sera plus aisé de le censurer, que de l’imiter[4]. » Zeuxis parvint à une si grande opulence, que sur la fin de ses jours, il faisait présent de ses tableaux, sous prétexte que personne n’étoit en état de les payer[5]. Parrhasius avoit une telle opinion de lui-même, qu’il se donnoit une origine céleste[6]. A l’ivresse de leur orgueil se joignoit celle de l’admiration publique.

- [1] Plin. l. 35, c. 9, p. 691. Suid. et Harpocr. in Πολίγν.

- [2] Plin. ibid. p. 694.

- [3] Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 12.

- [4] Plin. ibid. cap. 9, p. 691. Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 346.

- [5] Plin. ibid. p. 691.

- [6] Id. ibid. p. 694.

Watelet, Claude-Henri ; Levesque, Pierre-Charles, article « Peinture chez les Grecs », Encyclopédie méthodique. Beaux-Arts(publi: 1788:1791), p. 643 (fran)

On écrivit sur les ouvrages d’Apollodore : « on l’enviera plutôt qu’on ne l’imitera ».