Aristide de Thèbes : la mère mourante, le malade

Bibliographie

Images

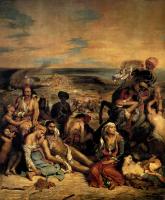

Scènes des massacres de Scio ; Familles grecques attendant la mort ou l’esclavage DELACROIX Eugène

Medium : huile sur toile

Commentaires : signé

Il Morbetto, d’après Raphaël Raphaël (SANZIO Raffaello) RAIMONDI Marcantonio

Medium : gravure sur cuivre

Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV(redac: 77, trad: 1985) (98)(latin)

Aequalis eius fuit Aristides Thebanus. Is omnium primus animum pinxit et sensus hominis expressit, quae uocant Graeci ἤθη, item perturbationes, durior paulo in coloribus. Huius opera oppido capto ad matris morientis ex uolnere mammam adrepens infans, intellegiturque sentire mater et timere, ne emortuo lacte sanguinem lambat. Quam tabulam Alexander Magnus transtulerat Pellam in patriam suam.

Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV, (trad: 1985) (98)(trad: "Histoire naturelle. Livre XXXV. La Peinture" par Croisille, Jean-Michel en 1985)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Apelle eut comme contemporain Aristide de Thèbes. Celui-ci fut le premier peintre psychologique ; il sut exprimer les sentiments humains, que les Grecs nomment êthê, ainsi que les passions ; son coloris est un peu dur. Comme œuvres de lui il y a : un nourrisson qui, lors de la prise d’une ville, lors de la prise d’une ville, rampe vers le sein de sa mère en train de mourir d’une blessure ; on voit que la mère s’en aperçoit et craint que, son lait étant tari, il ne suce son sang. Alexandre le Grand avait fait transporter ce tableau à Pella, sa patrie.

Pline l’Ancien; Landino, Cristoforo, Historia naturale di C. Plinio secondo tradocta di lingua latina in fiorentina per Christophoro Landino fiorentino, fol. 241r (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Suo coetaneo fu Aristide Thebano. Costui fu el primo che dipinse gli animi et expresse tutti e sensi equali e Greci chiamano ethe cioe costumi. Era alquanto piu duro ne colori. La pictura di costui ha un fanciullino elquale nela destructione della citta s’appicca alla poppa dela madre morente per ferita ricevuta et intendesi in quella pictura che la madre senavede e teme che lui morto gia ellacte non succi sangue in quello scambio. Questa pictura ne porto Allexandro Magno in Pella sua patria.

Pline l’Ancien; Brucioli, Antonio, Historia naturale di C. Plinio Secondo nuovamente tradotta di latino in vulgare toscano per Antonio Brucioli, p. 992 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Equale à lui fu Aristide Thebano. Questo primo di tutti dipinse l’animo, et espresse tutti i sensi, iquali chiamono i greci Ethe. Et le perturbationi, alquanto più duro ne colori. La pittura di costui, è un picciol fanciullo che si appicca alla poppa della madre che muore, per le ferite, essendo presa la citta, e vedesi che la madre sente, e teme, che il fanciullo, essendo morto il latte, non succi sangue, laquale tavola Alexandro Magno haveva trasferita in Pelle sua patria.

Pline l’Ancien; Domenichi, Lodovico, Historia naturale di G. Plinio Secondo tradotta per Lodovico Domenichi, con le postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati alteri auttori… et con le tavole copiosissime di tutto quel che nell’opera si contiene…, p. 1102 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Eguale a lui fu Aristide Thebano; costui fu il primo pittore, che dipinse l’animo, e espresse tutti i sentimenti, i quali da’ Greci sono chiamati ethe; et le passioni ancora, vero è, che fu troppo duro nel colorire. Truovasi di sua mano un bambino, che s’appicca alla poppa della madre, che muore per le ferite, essendo presa la città, e vedesi, che la madre sente, et teme, che’l bambino, essendo morto il latte, non succi il sangue. Laqual tavola Alessandro Magno haveva fatta portare a Pella sua patria.

Pline l’Ancien; Du Pinet, Antoine, L’histoire du monde de C. Pline second… mis en françois par Antoine du Pinet, p. 953 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

De ce temps mesme Aristides de Thebes estoit en regne, qui fut le premier qui peignit les conceptions de l’esprit, et qui exprima en peinture toutes les actions du sens et de l’entendement : toutesfois il meurtrissoit trop ses couleurs, et y estoit trop rude. Il fit une prinse de ville, où y a un petit enfant qui s’agraffe à une playe que sa mere, tirant à la mort, a en la mammelle, où ceste femme blessee est peinte si au vif, qu’il semble qu’elle se ressente du mal que l’enfant luy fait, et que elle a peur que son enfant, trouvant le laict mort, ne luy suce le sang. Lequel tableau fut trouvé si excellent qu’Alexandre le Grand le fit emporter avec soy à Pellas, qui estoit le lieu de sa nativité.

Pline l’Ancien; Poinsinet de Sivry, Louis, Histoire naturelle de Pline, traduite en françois [par Poinsinet de Sivry], avec le texte latin… accompagnée de notes… et d’observations sur les connoissances des anciens comparées avec les découvertes des modernes, vol. 11, p. 259 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Apelle eut pour contemporain Aristide[1] de Thebes. Celui-ci est le premier qui ait peint l’ame, les passions, les diverses affections ; en un mot, l’homme moral, ce que les Grecs expriment d’un nom général Ethê, c’est-à-dire le moral, les mœurs : il essaya et réussit le premier à rendre les perturbation de l’ame dans les grandes crises. On lui reproche un peu trop de dureté dans ses couleurs. C’est de lui ce beau tableau représentant pour local une ville prise d’assaut, et pour sujet une mere blessée et mourante ; à côté d’elle son enfant qui rampe et se traîne vers sa mamelle. Le peintre a exprimé la crainte qu’a cette mere que le nourrisson ne suce du sang, au défaut du lait supprimé par le frisson de la mort. Alexandre le Grand, après la prise de Thebes, fit transporter ce tableau à Pella sa patrie.

- [1] Voyez Athénée, l. 13, p. 567.

Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV(redac: 77, trad: 1985) (100)(latin)

Pinxit et aegrum sine fine laudatum ; qua in arte tantum ualuit, ut Attalus Rex unam tabulam eius centum talentis emisse uidetur.

Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV, (trad: 1985)(trad: "Histoire naturelle. Livre XXXV. La Peinture" par Croisille, Jean-Michel en 1985)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Il a peint également un malade, sur lequel on n’a pas tari d’éloges ; il était si estimé au point de vue artistique que le roi Attale, à ce que l’on rapporte, donna cent talents pour un seul de ses tableaux.

Pline l’Ancien; Landino, Cristoforo, Historia naturale di C. Plinio secondo tradocta di lingua latina in fiorentina per Christophoro Landino fiorentino, fol. 241r (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Preterea dipinse uno amalato lodato senza fine e tanto fu excellente in questa arte che Attalo re compero una sua tavola cento talenti.

Pline l’Ancien; Brucioli, Antonio, Historia naturale di C. Plinio Secondo nuovamente tradotta di latino in vulgare toscano per Antonio Brucioli, p. 992 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Et dipinse uno amalato, che senza fine è lodato. Nellaquale arte valse tanto, che il Re Attalo si dice havere comperato cento talenti una sua tavola.

Pline l’Ancien; Du Pinet, Antoine, L’histoire du monde de C. Pline second… mis en françois par Antoine du Pinet, p. 953 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Mais sur tous, il fit un Malade qu’on ne peut tenir d’admirer. En somme, il estoit si consommé en cest art que le roy Attalus ne craignit point de donner cent talens d’un tableau de sa facture.

Pline l’Ancien; Poinsinet de Sivry, Louis, Histoire naturelle de Pline, traduite en françois [par Poinsinet de Sivry], avec le texte latin… accompagnée de notes… et d’observations sur les connoissances des anciens comparées avec les découvertes des modernes, p. 261 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Il peignit aussi un Malade, peinture qu’on ne cessera jamais de louer. Il excelloit tellement à traiter cette sorte de sujet, que le roi Attale donna, dit-on, cent talents, d’un seul tableau de ce genre, de la façon d’Aristide.

Alberti, Leon Battista, De pictura(publi: 1540, redac: 1435, trad: 2004) (II, 41), p. 146 (latin)

Sed inter caeteros referunt Aristidem Thebanum Apelli aequalem probe hos animi motus expressisse, quos certum quidem est et nos quoque, dum in ea re studium et diligentiam quantum convenit posuerimus, pulchre assequemur.

Alberti, Leon Battista, De pictura, (trad: 2004) (II, 41), p. 147 (trad: " La Peinture" par Golsenne, Thomas; Prévost, Bertrand en 2004)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

On rapporte qu’entre autres Aristide de Thèbes, l’égal d’Apelle, a fort bien représenté ces mouvements de l’âme que nous aussi – c’est une chose certaine – nous obtiendrons parfaitement dès lors que nous y mettrons l’application et le soin convenables.

Alberti, Leon Battista, De pictura, (trad: 2004) (II, 41), p. 249 (trad: " La Peinture" par Golsenne, Thomas; Prévost, Bertrand en 2004)(italien)(traduction ancienne de l'auteur)

Dicono che Aristide tebano equale ad Appelle molto conoscea questi movimenti, quali certo e noi conosceremo quando a conoscerli porremo studio e diligenza.

Alberti, Leon Battista, De pictura(publi: 1540, redac: 1435, trad: 2004) (II, 27), p. 104 (latin)

Referuntur de tabulis pictis pretia pæne incredibilia. Aristides Thebanus picturam unicam centum talentis vendidit.

Alberti, Leon Battista, De pictura, (trad: 2004) (II, 27), p. 105 (trad: " La Peinture" par Golsenne, Thomas; Prévost, Bertrand en 2004)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

On parle des prix incroyables qu’auraient atteints des panneaux peints. Aristide de Thèbes vendit une seule peinture cent talents.

Alberti, Leon Battista, De pictura , (trad: 1536) (II, 27), p. 234 (trad: "[Della pittura]" en 1536)(italien)(traduction ancienne de l'auteur)

Aristide tebano vendè una sola pittura talenti cento

Ghiberti, Lorenzo, I commentarii(redac: (1450)), p. 75-76 (italien)

Suo pari[Explication : di Appelle.] fu Ar[i]stide Tebano. Costui, prima che alcuno altro, dipinse l’animo e dichiarò e’ sensi degli huomini, perturbatione; fu duro un poco ne’ colori. Di costui è una presura d’una terra, è picta una figura d’uno fanciullo abbracciante la poppa della madre, ferita a morte; pare che ·lla madre senta il fanciullo e tema ch’el fanciullo non poppi el sangue col lacte morto; la quale tavola transferì Allexandro Magno nella terra sua. [...] Dipinse ancora uno infermo, da tutti lodato senza fine; in questa si dice che fu tanto potente, che ’l re Attalo comperò da chostui una tavola cento talenti.

Filarete, Antonio di Pietro Averlino, dit, Trattato di architettura(redac: (1465)) (l. XIX, vol. 2 ), p. 582 (italien)

Eragli ancora Aristide tebano, il quale ancora pareva che dipignesse quella tavola la quale dice che cento talenti la vende’.

Patrizi, Francesco (da Siena), De institutione reipublicae libri IX, l. I, chap. 10, De pictura, sculptura, & caelatura, & de earum inuentoribus, &qui in illis profecerint(publi: 1494) (l. I, chap. 10), p. 37v (latin)

- [1] Aristides Thebanus.

Suam quoque laudem meruit Aristides Thebanus, cuius tabulam unam talentis centum mercatus dicitur rex Attalus, Caesar quoque dictator eiusem pictoris tabulas duas octoginta talentis emit. [1]

Maffei, Raffaele (Il Volterrano), Commentariorum urbanorum Raphaelis Volaterrani octo et triginta libri cum duplici eorundem indice secundum tomos collecto(publi: 1506) (liber XIII), fol. CXL (italien)

- [1] Aristi. pictor.

[1] Aristides Thebanus pictor Apellis tempore. Is omnium primus animum pinxit, et sensus expressit omnis, quos graeci vocant ἔθε durior aliquantum in coloribus. Encausticam etiam primus invenisse traditur, postea a Praxitele consummatam. Huius pictura illa praecipue laudatur, infans adrepens ad mammam matris ex vulnere morientis, ac manu prohibentis, sentire mater, et timere videtur, ne a mortuo lacte sanguinem infans lambat. Quam tabulam Alexander transtulit Pellam.

Textor, Joannes Ravisius (Jean Tixier de Ravisy, dit), Officina(publi: 1520), « Pictores diversi » , p. 354 (latin)

Aristides Thebanus æqualis fuit Apelli. Primus animum pinxit, et sensus omnes expressit. Vnam eius tabulam Attalus rex centum talentis emisse fertur.

Il codice Magliabechiano cl. XVII. 17 contenente notizie sopra l’arte degli antichi e quella de’ fiorentini da Cimabue a Michelangelo Buonarroti, scritte da anonimo fiorentino(redac: (1540:1550)), p. 25 (italien)

Aristide Thebano pittore fu grande amico d’Apelle et fu nella pittura tanto eccelente, che il re Attalo compero una tauola dipinta di sua mano 100 talentj. Et fu il primo, che dipinse le sue fiure in modo, che in loro expresse tuttj i sensj, che da Grecj sono dette ethe, cioe costumj, e fu piu duro ne colorj che esso Apelle. Dipinse una tauola, che v’era (la) destrutione d’una citta presa, et una donna ferita con un puttino in braccio, il quale s’appicchaua alla poppa della morente madre, et vedeuasj nella pittura, che essa madre s’auedeua del putto et temeua, che egli in cambio di lacte non succiassj del suo propio sangue. Fu portata questa tauola da Alessandro Magno in Pella, citta di Macedonia. […] Dipinse anchora uno amalato, che fu straordinariamente tenuto in pregio per cosa marauigliosa.

Hollanda, Francisco de, Da pintura antiga(redac: 1548), p. 338 (portugais)

Aristide Thebano foi no tempo de Apelles. Este foi o primeiro que pintou o animo do homem e exprimio todos os sentidos, os quaes os gregos chamam Ethe, convém a saber : costumes. Era um pouco mais duro nas colores que Apelles. A sua pintura foi um minino, o qual na destruição d’uma cidade s’apegava na mama de sua mãe, que estava morrendo d’uma ferida ; e conhece-se naquella pintura como a mãe atenta e se teme que o filho, morto já o leite, não mame sangue em seu lugar. Esta pintura levou Alexandre o Magno a Pella, sua patria. […] Entre muitas outras obras pintou um doente, louvado sem fim.

Hollanda, Francisco de, Da pintura antiga et Diálogos de Roma (2e partie), (trad: 1911), p. 183-184 (trad: "Quatre dialogues sur la peinture" par Rouanet, Léo en 1911)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Aristide de Thèbes vécut au temps d’Apelle. Ce fut le premier qui peignit l’âme humaine et exprima tous les sentiments, que les Grecs appellent éthé, c’est-à-dire mœurs. Son coloris était un peu plus dur que celui d’Apelle. Une de ses peintures représentait un enfant qui, au milieu d’une ville saccagée, s’attachait au sein de sa mère, mourante d’une blessure. Et on distingue en cette peinture que sa mère, dont le lait est tari, craint en sa sollicitude que son fils ne tète du sang en place de lait. Alexandre le Grand emporta cette peinture à Pella, sa patrie. […] Entre maintes autres œuvres, il peignit un malade qui mérita des éloges sans fin.

Commentaires : Trad. Quatre dialogues sur la peinture, 1911, p. 183-184

Pino, Paolo, Dialogo di pittura(publi: 1548), p. 111 (italien)

Vi fu uno pittore tebano detto Aristide, il qual vendete una figura di Bacco cento talenti, che valevano cento ducati l’uno, et un’altra pur della costui mano fu comperata dal re Attalo per sei mille serterzii (li quali sono di valore di due libre e mezza d’oro per uno, secondo Cicerone), e credendo Mumio che vi fusse nascosta una qualche virtù, rivocata la vendita, fece riporre la figura nel tempio di Cerere.

Conti, Natale (dit Natalis Comes ou Noël le Conte), Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem(publi: 1551), "De Dedalo" (numéro liber VII, cap. XVI) , p. 411 (latin)

Aristides autem Thebanus tantæ præstantiæ fuit pictor, vt per colores non solum figuras exprimeret, sed etiam primus animorum imitatus sit, qui pinxit pugnam Alexandri Macedonis cum Persis, opus sane celebre, et miræ pulchritudinis. Pinxit et Liberum patrem cum Ariadna, quæ tabula vendita est sex millibus sertertiorum, mirifice apparuit animi perturbatio fœminæ in ea tabula, in qua capto quodam oppido puer exprimebatur se volutans ac repens ad mammas matris e vulnere morientis, quæ videbatur solicita de puero. Pinxit et currentes quadrigas : et venatores cum præda: et semen cum lyra, qui apparebat puerum docere, atque ægre ferre tarditatem ingenii, et ægrum magnopere laudatum.

Conti, Natale (dit Noël le Conte); Montlyard, Jean de (pseudonyme de Jean de Dralymont), Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem, p. 784 (trad: "Mythologie, c’est à dire Explication des fables, contenant les généalogies des dieux, les cérémonies de leurs sacrifices, leurs gestes, adventures, amours et presque tous les préceptes de la philosophie naturelle et moralle. Extraite du latin de Noël Le Comte... par I. D. M.")(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Aristidés Thebain fut si excellent peintre qu’il ne donoit pas seulement les vifves couleurs à ses pourtraits : mais fut aussi le premier qui imita les mouvemens de l’esprit. Il peignit la bataille d’Alexandre le Grand contre les Perses : œuvre memorable et de merveilleuse beauté. Il peignit aussi le père Liber avec son Ariadne, lequel tableau fut vendu six mille sesterces. On y voioit au vif representee une femme estrangement esperduë et troublee en son esprit ; et un petit enfant qui à la prise d’une ville se trainoit de pieds et de mains pour gaigner la mammelle de sa mere qui se mouroit du coup qu’elle avoit receu, et paroissoit estre extremement angoissee pour l’amour de son enfant. Il peignit d’abondant un chariot à quatre rouës et quatre chevaux, et des chasseurs avec leur gibier, et un vieillard avec un luth en main, qui montroit à un enfant, et sembloit s’affliger de la grossesse et pesanteur de l’esprit d’icelui ; et un malade, dont l’on faisoit beaucoup d’estime.

Borghini, Vincenzio, Selva di notizie(redac: 1564), p. 142 (italien)

Aristide tebano il primo mostrò nella pittura l’animo et espresse quelli sensi ch’i Greci chiamano ethe et pathe. Fu un poco duretto ne’colori. Dipinse nella presa d’una terra una madre che si muore d’una ferita, col bambino che si va strascicando verso la poppa, et pare a chi vede che la madre se n’avegga et che la tema ch’essendo già freddo il latte e’ non sugessi il sangue.

Gilio, Giovanni Andrea, Degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’istorie(publi: 1564), p. 28 (italien)

Che si possano esprimere quei gesti, di modo che uno, quantunque ignorante, lo sappia conoscere, lo dimostrano le figure degli antichi e di molti moderni pittori. Come si legge che Aristide Tebano (benché l’opere sue avessero del crudo) nel dipingere la ruina de la sua patria aveva fatto un fanciullo che poppava, e la madre, avendo ricevuta una ferita ne la poppa, pareva che temesse che il fanciullo, mancando il latte, non succhiasse il sangue ; onde faceva un atto sì pietoso e pieno di cordoglio, che Alessandro Magno, come cosa rara, mandò quella tavola per memoria di sì degna opera a Pella, sua patria. Questo medesimo pittore dipinse ancora un amalato tanto naturale, che pareva che, languendo, dimostrasse ne la faccia la gravezza de’ suoi dolori e i travagli del suo male. Ma che vo io mendicando gli esempi degli antichi, avendone in Roma tanti di Michelagnolo e di Raffaello da Urbino ? Il quale ne la Trasfigurazione ch’ora si vede in San Pietro Montorio dipinse un vecchio che mena il figliuolo indemoniato agli apostoli, che par proprio che condurre nol possa e dimostra ne la faccia e negli atti la pena grande che ha del male del suo figliuolo ; et il fanciullo con atto sforzato, con la gola gonfia, con le mani storte, come soglione fare i vessati da simil male, par che refiuti gire agli apostoli. Che diremo del San Paolo abbarbagliato di Michelagnolo ? non par egli che dimostri l’estasi, il terrore, lo stupore e l’essere fuor di sé, per il grande accidente che occorso gli era ?

Adriani, Giovanni Battista, Lettera a m. Giorgio Vasari, nella quale si racconta i nomi, e l’opere de’più eccellenti artefici antichi in Pittura, in bronzo, et in marmo(publi: 1568, redac: 1567) (t. I ), p. 194 (italien)

Al medesimo tempo fu Aristide tebano, il quale, come si dice, fu il primo che dipignesse l’animo e le passioni di quello. Fu alquanto più rozzo nel colorire. Ebbe gran nome una tavola di costui, dove era ritratto, fra la strage d’una terra presa per forza, una madre, la quale moriva di ferite, et appresso aveva il figliuolo che carpone si traeva alla poppa, e nella madre pareva temenza che ’l figliuolo non bevesse con il latte il sangue di lei già morta. Questa tavola, estimandola bellissima, fece portare in Macedonia a Pella sua patria Alessandro Magno.

Maranta, Bartolomeo, Discorso di Bartolomeo Maranta all’Ill.mo Sig. Ferrante Carrafa marchese di Santo Lucido in materia di pittura, nel quale si difende il quadro della cappella del Sig. Cosmo Pinelli, fatto per Tiziano, da alcune opposizioni fattegli da alcune persone [Biblioteca Nazionale di Napoli, ms. II c. 5](redac: (1571)), p. 868 (italien)

La qual pittura non sarà vera imitazione, ma finta, accettata però per vera, perché migliore non si può fare. Come è la imagine della Guerra, o vogliamo dire la idea, la quale era un uomo ferocissimo con le mani legate dietro le spalle ; descrissela Virgilio aggiugnendovi la bocca sanguinosa e cento catene che li strignevano le mani di dietro con cento nodi, e facendola tutta terribile e fiera, sedente sopra molte armi offensive. Aristide fu il primo che dipinse l’animo e i cinque sensi, cosa certo assai difficile a imaginarsi, non che a farsi, ma come li si facesse non ritrovo io scritto ; e quando altri volesse far questa pruova, potrebbe sicuramente farlo a suo modo e di nuovo fingere la pittura, per non ve ne essere altra per inanzi accettata.

Borghini, Rafaello, Il riposo di Raffaello Borghini : in cui della pittura, e della scultura si fauella, de’piu illustri pittori, e scultori, et delle piu famose opere loro si fa mentione ; e le cose principali appartenenti à dette arti s’insegnano(publi: 1584), p. 281 (italien)

Fiorì in questo medesimo tempo Aristide Tebano, il quale dicono esser stato il primo, che dimostrasse nelle pitture le passioni dell’animo, come che fosse alquanto crudo nel colorire. Dipinse nel sacco d’una città una madre vicina a morte per le ferite con un bambino in grembio in atto di voler pigliare la poppa e si conosceva nel viso della madre temenza che il figliuolo, essendosene andato il latte, il sangue non succiasse in vece di quello; la qual tavola fu tenuta in gran pregio e da Alessandro Magno fu fatta portare a Pella sua patria.

Borghini, Rafaello, Il riposo di Raffaello Borghini : in cui della pittura, e della scultura si fauella, de’piu illustri pittori, e scultori, et delle piu famose opere loro si fa mentione ; e le cose principali appartenenti à dette arti s’insegnano(publi: 1584), p. 36-37 (italien)

Ma chi è quello che non sappia che colui più desta gli affetti dell’animo, che meglio gli sa imitare ? La vergogna, il timore, la paura, il dolore e l’allegrezza, passioni dell’animo, che si conoscono per lo mutamento de’ colori nella faccia, che così bene contrafà il pittore, come dimostreranno gli scultori in quella parte che al cangiar di colore s’appartiene ? Sicome si legge d’una pittura d’Aristide in cui si vedea un bambino prendere in bocca la poppa della madre che, per le molte ferite ricevute, era vicina a morte e dimostrava nel viso temenza che il figliuolo in cambio del latte non succiasse il sangue, la qual tavola fu comperata dal Re Attalo cento talenti.

Lomazzo, Gian Paolo, Trattato dell’arte della pittura, scultura ed architettura(publi: 1584), « Come tutti i moti possono per accidente venire in ciascuno, benché diversamente » (numéro II, 8) , p. 113 (italien)

Si legge di Teon che mostrò in Oreste il furore et il dolore insieme, e di quell’altro che rappresentò in Ulisse la dissimulata pazzia, e d’Aristide Tebano, che nella donna ferita che muore allatando il fanciullo espresse la doglia et il timore ch’avea che’l fanciullo essendo mancato il latte, non succiasse il sangue. Di cui si scrive che fu il primo a esprimere queste perturbazioni d’animo, e fu poi seguito et immitato da tutti gl’altri pittori.

Commentaires : éd. 1584, p. 127

Lamo, Alessandro, Discorso intorno alla scoltura, et pittura(publi: 1584), p. 13 (italien)

[1] Scuprono nulladimeno tanto leggiadramente, e somigliantemente al vero ne i colori, nell’attitudini, nelle linee, nell’ombre, e ne i getti gli artefici gli animi di coloro, che essi isprimono, che moversi, spirar, e favellar risembrano, e mostrano al difuori chiaramente nella fisionomia i secreti effetti de gli animi loro, il che anticamente si vedeva chiaro in tutte le figure di Demone, il quale era tanto perfetto fisionomista, che ne i depinti huomini da lui si conosceva espressa vivacemente le nature, e le qualità loro. Altertanta perfettione, et eccellenza contenevano l’opere di Aristide Thebano, se crediamo a Plinio, uguale ad Apelle. Il simile si scorgeva nel sacrificio d’Ifigenia depinto da Timante, la onde si può d’una bella, et eccellente opera o sia di pittura, o di scoltura dir, e credere quel tanto, che d’una depinta cagnuola scrisse Martiale.

Ipsam denique pone cum catella,

Aut utranque putabis esse veram,

Aut utranque putabis esse pictam.

E de gli scolpiti pesci di Fidia

Artis phydiacæ tercuma clarum

Pisces aspicis, adde aquam, et natabunt.

- [1] voir aussi Timanthe

Mazzoni, Jacopo, Della difesa della Comedia di Dante(publi: 1587, 1688, redac: 1587:1598) (t. I, III, 58), p. 646 (italien)

Nella imitatione anchora phantastica si deve rassomigliare una cosa sola distinta da tutte l’altre, se l’imitatione hà da essere veramente buona, e n’habbiamo essempio pur nell’istesse parole di Plinio, dov’egli racconta l’eccellenza d’una pittura d’Aristide Thebano. Huius pictura est oppido capo ad Matris morientis e vulnere mammam adrepens infans, intelligiturque sentire mater, et timere, ne e mortuo lacte sanguinem infans bibat. Si vede in questa pittura l’eccellenza dell’Idolo, poiche per mezzo di quello si rappresentava efficacemente una sola cosa di quella sola donna, la quale havea voluta rappresentare quel pittore distinta da tutte l’altre. Hora si come nella pittura, cosi anchora nell’altre arti imitatrici è l’Idolo tanto più degno, e tanto più eccellente, quanto più rappresenta quella sola cosa, per la quale è fatto. E per questo hà detto Aristotele, che in tutte l’altre arti imitatrici l’imitatione è una d’uno, cioè, che vi si rappresenta una sola cosa d’uno.

Mazzoni, Jacopo, Della difesa della Comedia di Dante(publi: 1587, 1688, redac: 1587:1598), « Discorso intorno a concetti di scultura, e di pittura, che si trovano in Dante » (numéro t. II, V, 16) , p. 375-376 (italien)

- [1] Purg. 10

- [2] Lib. 35. Cap. 10

Seguita Dante [1]

L’Angel, che venne in terra col decreto

De’ la molt’ anni lacrimata pace,

Che’aperse in Ciel dal suo longo divieto ;

Dinnanz’a noi pareva si verace

Quiv’intagliato in’ un’ atto soave ;

Che non sembiava imagine, che tace.

Giurato si saria, ch’ei dicess’Ave ;

Però ch’ivi era imaginata quella,

Ch’ad aprir l’alt’Amor volse la chiave,

Et havea in atto impressa esta favella ;

Ecce ancilla Dei si propriamente,

Come figura in cera si sugella.

Ne’ quali mostra Dante l’eccellenza dell’artefice per haver espresso i sentimenti, & i costumi dell’anima, la qual cosa perche fù desiderata nell’opere di Phidia, pero fù anchor egli per questo stimato giudice imperfetto come testimonia Plinio. Primus hic multiplicasse varietatem videtur, numerorior in arte quam Polycletus, et symetria diligentior, et ipse tamen corporum sensus curiosus, animi sensus non expressisse. Aristide perché fù il primo, che nelle pitture palesò l’animo interno ne’ fù anchora dall’Antichita lodato, onde Plinio di ciò parlando ci ha lasciato in scritto gl’effetti d’una sua bellissima pittura cosi. [2] Aequalis eius fuit Aristides Thebanus. Is omnium primus animum pinxit et sensus hominis expressit, quae vocant Graeci ἤθη, item perturbationes, durior paulo in coloribus. Huius opera oppido capto ad matris morientis ex volnere mammam adrepens infans : intellegiturque sentire mater et timere, ne emortuo e lacte sanguinem lambat. Et oltre l’affetto mostra Dante, che nella scoltura vi erano quasi espresse le parole ; in che fù pure anchora lodato Aristide pittore, come quello, che nelle pitture dimostrasse quasi la voce, onde Plinio nel medesimo luogo parlando del medesimo scrisse. Pinxit et currentes quadrigas, et supplicantem pene cum voce.

Comanini, Gregorio, Il Figino(publi: 1591), p. 377 (italien)

Poiché digià v’ho provato che’l pittore è perfetto imitator di costumi e che non v’ha passion d’animo che’l pennello non l’esprima così vivamente, sì come la penna. Scrive Plinio che tra le tavole d’Aristide fu principal quella, in cui, nella presura d’un certo castello, vedevasi un fanciullino appiccarsi alla mammella della madre, che moriva d’una ferita ; e parea che quella donna temesse che’l bambino non succiasse il sangue dal morto latte. E queste son le parole : huius pictura, oppido capto, ad matris morientis ex vulnere mammam adrepens infans. Intellegiturque sentire mater et timere, ne ex mortuo lacte sanguinem infans lambat.

Comanini, Gregorio, Il Figino(publi: 1591), p. 358 (italien)

MARTINENGO — Vorrei dire quanto, nell’ir imitando i costumi di quei che temono, abbiate avanzato la moltitudine de’ pittori nella faccia del Salvatore agonizzante, la cui copia ho veduto in Venezia, nella quale veggonsi tremar le labbra e gonfiarsi, ritraersi le narici, aprirsi la bocca, languire il lume degli occhi, scolorarsi e palpitare propriamente le carni, arrabuffarsi i capelli, rincresparsi tutta la fronte, rimaner chiuso il fiato nel petto, per maniera che chi la mira sente corrersi il freddo per l’ossa et agghiacciarsi dentro le vene il sangue.

FIGINO — Voi, dicendo di non voler dire per non offendermi, pur dite e mi fate offesa. Che direste poi dell’imagini de’moribondi fatte da Apelle, se le vedeste ? Nelle quali quell’esalar d’anima era così del naturale imitato, che pareva che l’ultimo soffio s’udisse uscir tra le labbra. Et Aristide fu miracoloso nell’esprimere i costumi d’uno ammalato : come il languire, lo smaniare, il contorcersi, il patir nausea, lo svenire e simili atti.

Van Mander, Karel, Het leven der oude antijcke doorluchtighe schilders(publi: 1603:1604 ), « Van Aristides, Schilder van Thebes », fol. 80r-v fol. 71r-v (n)

Desen Aristides was den eersten, die de voornemens der ghedachten schilderde, alle de beroeringen der sinnen, oft des ghemoedts gheneghentheden, affecten oft Ethe, met den Pinceele uytdruckte, en te kennen gaf: doch hadde een maniere, dat hy zijn verwen niet suyver ghenoech en leyde, maer verdoofdese te seer, en leydese te dick oft te rouw. Hy hadde gheschildert een inneminghe van een Stadt, daer onder ander aerdighe en aendachtige versieringen gheschildert was een cleen kindt, dat metter handt grabbelt aen zijn Moeders borst, daer sy een dootlijcke wonde hadde, en lagh om den gheest te gheven: dit was soo heel levende ghedaen, dat aen haer wesen merckelijck scheen, datse voelde de pijne, die haer t’kindt dede, en datse noch vreesde, dat t’kindt vindende het soch verstorven, soude het bloedt moeten suygen. Welck Tafereel soo uytnemende werdt ghehouden, dat het den grooten Alexander liet vervoeren, en brenghen met hem te Pella, welck zijn geboort-stadt was. […] maer boven al maeckte hy eenen Siecken, die men niet ghenoech besien en conde. Cort af, hy was soo gantsch ervaren in dese Const, dat den Coningh Attalus hem niet ontsagh voor een Tafereel van zijn handt te gheven hondert Talenten.

Van Mander, Karel, Den grondt der edel vry schilder-const(publi: 1604) (§67-69), fol. 28r-v (n)

- [1] Plin. lib. 35. cap. 10.

- [2] Raminghe, hoe dit mocht uytghebeeldt wesen.

§67. Dees had oock uytghebeeldt t’verstants beroeren,

Daer een Stadt vyandich was inghenomen,

En een cleyn Kindt met onnooselder voeren

Vast grabbelt in de wonde zijnder Moeren,

Dies hadd’ in haer sooghende borst becomen,

Daer sachmen natuerlijck, of sy met schromen

Dat smertighe seer noch hadde beseven,

Ligghend’ onmachtich tusschen doot en leven.

§68. Noch scheen dit Vrouwelijck ghemoedt te buyghen

Tot angst en sorgh’, of haer kindeken t’samen

Vindende de melck, oock haer bloedt mocht suyghen [1]

Met t’verstorven soch: dus (naer elcx betuyghen)

Was dit constich Tafereel soo in famen,

Dat den grooten Alexander met namen

Dat met hem heeft laten, door groot behaghen,

nae Pellas zijnder geboorten Stadt draghen.

§69. Dees troenge mochte wel hebben eensijdich [2]

Den mondt ontsloten, ghelijck wy beschreven

Hebben ons droeve ghelaet medelijdich,

Des voorhoofts rimpels onderlinghe strijdich,

De wijnbrauwen zijnd’ onghelijck verheven,

Verstorven carnaty door s’doots aencleven.

Bleyck purper voor blos, aen lip ende wanghe,

T’kindt met droeven ooghen aensiende stranghe.

Van Mander, Karel, Den grondt der edel vry schilder-const, (trad: 2009)(trad: "Principe et fondement de l’art noble de la peinture" par Noldus, Jan Willem en 2009)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

§ 67. Celui-ci avait aussi représenté les tourments extrêmes de l’esprit

En peignant une prise d’une ville par l’ennemi.

Un petit enfant, dans son innocence,

Fouillait avec force dans la plaie que sa mère

Avait reçue au sein qui allaitait.

On y voyait de façon très naturelle qu’elle reculait

Comme si elle ressentait encore une intense douleur ;

Pourtant, elle était, impuissante, entre la vie et la mort.

§ 68. L’âme de cette femme semblait en proie

A la peur et au souci que son enfant, en trouvant à téter,

Pût boire en même temps son sang et le lait figé.

Tout cela rendait (selon l’avis général)

Ce tableau ingénieux si célèbre

Qu’Alexandre le Grand, pour le nommer,

Parce qu’il lui plaisait tant, l’a fait transporter

Dans sa ville natale de Pella.

§ 69. Cette face aurait pu avoir

Une bouche ouverte d’un côté,

Comme nous l’avons décrit pour le visage triste ou souffrant ;

Sur le front, les rides en bataille,

Et les sourcils froncés de manière asymétrique,

La carnation rendue livide par la présence de la mort,

Du pourpre pâle sur les lèvres et les joues

Et un regard fixe et triste sur l’enfant.

Commentaires : Trad. J.-W. Noldus, 2009

Van Mander, Karel, Den grondt der edel vry schilder-const(publi: 1604) (ch. VI, §3 )(n)

- [1] Aristides den eersten uytbeelder der Affecten.

Aristides van Theben heeft dese stucken

(Ethe gheheeten, zijnde by de Griecken) [1]

Alder eerst met de verwe gaen uytdrucken,

Soeckend’ oock in der Consten hof te plucken

Schoon nieuwe Bloemkens, die lovelijck riecken,

Van zijn ghewondt Wijf ende zijnen siecken,

Waer door zijn vermaertheyt seer is ghewassen,

Sal ons oock noch, in dit propost wel passen.

Van Mander, Karel, Den grondt der edel vry schilder-const, (trad: 2009), p. 85-86 (trad: "Principe et fondement de l’art noble de la peinture" par Noldus, Jan Willem en 2009)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

- [1] Aristide est le premier à avoir représenté les Affects.

Aristide de Thèbes a exprimé ces sujets [1]

(qui s’appellent Èthè chez les Grecs)

Pour la première fois en peinture.

En cherchant à cueillir dans le jardin des arts

De belles fleurs nouvelles, d’un parfum agréable.

Parler de sa « Femme blessée » et de son « Malade »

Qui ont beaucoup contribué à sa célébrité

Sera très utile à notre propos.

Commentaires : Trad. J.-W. Noldus, 2009, p. 85-86

Scribani, Charles (Carolus Scribanius), Antverpia(publi: 1610), « Ars pictoria », p. 34-45 (latin)

Magnus Aristides Thebanus, cuius erat oppido capto ad matris morientis e vulnere mammam adrepens infans: intelligiturque sentire mater, et timere ne emortuo lacte sanguinem infans lambat. Non erit inferior Petrus Bruegelius, qui Infanticidium Herodis in media statuit niue ; vt et niuem credas, et sanginem iures ; et exhorrescas in illa sanguinis et niuis, candoris et ruboris, saeua mistione. Quid vbi alteram, quasi iam cadente anima, aut in vltimo secretionis suae spiritu iacentem ; in qua cum nihil videas lacrymarum, mortis videas plurimum : vbi tertiam vno vulnere lac et sanguinem fundentem, pendentisque ab vbere infantis animam imbibentem ; vt et infans lac sanguinemque bibat, et animam in eamdem nutriciam mammam iaculetur, tamquam redditurus vitam, a qua acceperat ; non inclames, Vicisti ? Quid vbi infantem ingenti vulnere confossum in quo intelligere possis quantum restet animae, et in vltima illa proiectione niuem pro vberibus sugentem, quasi in redhibitionem animae per vulnera fugientis.

Scribani, Charles (Carolus Scribanius), Antverpia, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Un autre grand peintre fut Aristide de Thèbes, qui avait peint, dans la prise d’une ville, un nourrisson rampant vers le sein de sa mère en train de mourir d’une blessure ; on voit que la mère s’en aperçoit et craint que, son lait étant tari, il ne suce son sang. (trad. R. Dekoninck) Pierre Bruegel ne sera pas jugé inférieur, lui qui a peint l’Infanticide d’Hérode dans un paysage neigeux, s’arrangeant pour que l’on croie que la neige est bien réelle, et que l’on jure que le sang l’est aussi ; et que l’on frémisse d’horreur face à ce terrible mélange de neige et de sang, de blanc et de rouge. Que dirais-tu si tu voyais une mère s’arrachant les cheveux, lacérant son visage, et, à la place de sueur, versant des larmes comme de tumultueux torrents, seule retraite pour un enfant aimé ? Que dirais-tu si tu voyais une autre femme dont l’âme est sur le point e s’en aller, ou prosternée, comme elle prend le dernier souffle avant que son âme ait quitté son corps, femme sur laquelle vous ne voyez pas des larmes mais tous les signes de la mort. Et quand tu vois une troisième femme, versant lait et sang d’une seule blessure, et absorbant la vie de l’enfant agrippé à sa poitrine, de façon à ce qu’en même temps que le bébé boit le lait et le sang, il injecte la vie dans la même poitrine nourrissante, comme s’il rendait ainsi la vie à celle de laquelle il l’a reçue. Tu as gagné ? Et qu’en serait-il si tu voyais un enfant transpercé par une immense blessure, en lequel tu puisses comprendre combien il reste de vie, et qui, dans ce dernier élan, suce la neige à la place des seins, comme pour faire revenir son âme qui fuit par ses blessures.

Massacre des innocents (1565) huile sur panneau

Marino, Giovanni Battista, Dicerie sacre(publi: 1614), « La pittura, parte seconda » (numéro Diceria I) , fol. 56v-57r (italien)

- [1] Plin. ibid.

[1] Se tanto commosse i riguardanti quella tavola di mano d’Aristide, trasportata da Alessandro in Pella, dove nel conflitto d’una città vedevasi una madre svenata, e moribonda porger la poppa al suo pargoletto bambino; e con tenero sentimento d’amore, di dolore, e di rimore stringendolo, pareva in quell’ultimo singhiozzo guardarsi, che l’infante suggendo il latte dalla mammella non lambisse il sangue della ferita; che dee fare questa Pittura colorita dal gran fattor del mondo in cui si scorge così bene effigiato l’amore, e la pietà di colui, che mortalmente trafitto, e vicino all’estremo fiato, ci donò il latte nella sua carne, et il sangue ne’ sacramenti? Amore senza comparatione maggiore, e più sviscerato, che’l materno.

Nunes (das Chagas), Filipe, Arte da pintura, symmetria e perspectiva(publi: 1615), p. 9 (portugais)

Tamben Aristides Thebano foi pintor insigne, e igual quasi a Apelles, como diz Plinio. Este foi o que de hum certo modo dava vida á pintura, porque nella estava declarando todos os sentidos. El rey Attalo teve huma taboa sua, que comprou por cem talentos.

Butrón, Juan de, Discursos apologeticos, en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, que es liberal, de todos derechos, no inferior a las siete que comunmente se reciben(publi: 1626), « Discurso decimoquinto. Donde se muestra la veneracion en que los antiguos tuvieron la pintura, los principes que la professaron, y algunas de las muchas honras, y mercedes que le hizieron », fol. 111r (espagnol)

Aristides, el Tebano, fue el primero que pintò el animo, y espressò en la obra los sentimientos, y demas afectos humanos : deste fue aquella tan celebrata pintura, en que un niño parece se rebolcava, porfiava a querer mamar los pechos de su madre casi difunta de las heridas recebidas en cierto saco : expressò en la tabla milagrosamente un notable cuidado de la triste madre, que proxima a la muerte le tenia grande, de que el niño muerta ella no lamiesse la sangre de sus heridas. Esta pintura llevò Alexandro Magno a Pella patria suya.

Espinosa y Malo, Felix de Lucio, El pincel, cuyas glorias descrivia Don Felix de Lucio Espinosa y Malo(publi: 1681), p. 47 (espagnol)

El primero fue Aristides, que se sirviò de la moralidad en su profession, y que supo pintar el alma con sus pensamientos, de tal suerte, que el cuerpo, por la expression visible, manifestasse todos sus interiores movimientos.

Junius, Franciscus, The Painting of the Ancient(publi: 1638) (III, 4, 4), p. 300-301 (anglais)

Aristides Thebanus was the first who painted the mind, expressing all the affections and perturbations. One of his pieces contained the picture of an infant, which in a surprised city crept to the breast of his mother that was a dying of a wound. The mother may be understood to have some feeling of it, and she seemeth to fear lest the childe finding no milke, should suck up the bloud. Plin. XXXV. 10.

Ridolfi, Carlo, Le meraviglie dell’arte, overo le vite de gl’illustri pittori veneti, e dello stato(publi: 1648), p. 8 (italien)

- [1] Aristide.

[1] Aristide Tebano espresse le passioni dell’animo, come diede a vedere nella madre moribonda temendo, che il fanciullo, che haveva in seno non succhiasse il sangue, in vece del latte, et Anapovemene, che struggevasi per amor del fratello.

La Mothe le Vayer, François de, Petits traitez en forme de lettres escrites à diverses personnes, Lettre IX, « Sur la peinture »(publi: 1662, redac: 1649:1662) (t. II), p. 440 (fran)

Le peintre Aristide est le premier de tous, qui se servit de la morale dans sa profession, et qui sceut peindre l’Ame avec ses pensées aussi bien que le corps, par l’expression visible de tous les mouvemens interieurs ; les couleurs dont il se servoit estoient neantmoins trouvées un peu rudes de son temps.

Vossius, Gerardus Joannes, De quatuor artibus popularibus, de philologia et scientiis mathematicis, cui operi subjungitur chronologia mathematicorum, libri tres, cap. V, De Graphice(publi: 1650), De Graphice (numéro cap. V, §46) , p. 82 (latin)

- [1] mores

- [2] membrorum commensum

Olympiade CXII floruit Aristides Thebanus : qui primus ἤθη [1] expressit, et ad συμμετρίαν [2] praecessit. De hoc ita Plinius lib. XXXV cap. X : Aristides Thebanus omnium primus animum pinxit, et sensus omnes expressit, quos vocant Graeci ἤθη: item perturbationes : durior paullo in coloribus. Ejus vero, quod de sensibus dixit, hujusmodi exemplum subdit : Hujus pictura est, oppido capto ad matris morientis e vulnere mammam adrepens infans : intelligiturque sentire mater, et timere, ne, emortuo lacte, sanguinem infans lambat. Xenophon tamen lib. III Απομνημον. ait, Socratem philosophum, suum Platonisque praeceptorem, qui, ut pater statuarius, ita ipse initio pictor fuit, primum συμμετρίαν dedisse picturae : eudem etiam, et Clitonem, primos docuisse mores, et varios referre oculorum obtutus. Nempe ad ἤθη et συμμετρίαν, praevit : sed inventa ejus auxere alii : quibus ideo gloria haec tributa : praesertim Socrate aliunde sat gloriae adepto.

Ottonelli, Giovanni Domenigo ; Berettini, Pietro, Trattato della pittura et scultura, uso et abuso loro(publi: 1652), « Se puo il pittore esprimere l’interno affetto d’uno. E se, essendo quegli diffettoso nell’esterno, puo rappresentarlo senza diffetto », « Quarto caso antico » (numéro III, 20) , p. 216 (italien)

- [1] Plin. 35. c. 10

[1] Per onore del famoso Aristide narrasi, che figurò una Madre, la quale, vedendo presa la patria, se stessa ferita, moribonda, e piena di sangue, teneva un suo tenero figliuolino al petto, il qual bramava prendere il capo della mamella, per succhiare il latte, ed essa mostrava nel viso pallido, ed esangue l’interno affetto di timore, che’l bambino, in vece di latte, non lambisse il sangue. Tavola tanto artificiosa, e stimata, che Alessandro Magno la portò a Pella, sua Patria; ed alcuni spiegano di lei quelle parole pliniane. Aristides in arte tantum valuit, ut Attalus rex unam tabulam eius centum talentis emisse tradatur.

Pader, Hilaire, Songe énigmatique sur la peinture universelle(publi: 1658), p. 22 (fran)

L’autre[Note contexte] est Aristide Peintre Thebain, qui exprima parfaitement les Passions de l’Ame.

[Félibien, André], De l’origine de la peinture et des plus excellens peintres de l’Antiquité(publi: 1660), p. 42 (fran)

Vous sçaurez que cet Aristide a passé pour estre le premier qui a representé le plus parfaitement sur les visages toutes les passions de l’ame.

Entre ses tableaux, celuy où il representa la prise par force d’une ville, luy acquit une gloire merveilleuse à cause des belles expressions qu’il y mit.

Félibien, André, Entretiens sur la vie et les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes, vol. 1(publi: 1666) (IIe Entretien), p. 81 (fran)

Vous sçaurez que cet Aristide a passé pour estre le premier qui a representé le plus parfaitement sur les visages toutes les passions de l’ame.

Entre ses tableaux, celuy où il representa la prise par force d’une ville, luy acquit une gloire merveilleuse à cause des belles expressions qu’il y mit.

Pline (Gaius Plinius Secundus); Gronovius, Johann Friedrich (Johannes Federicus), C. Plinii Secundi Naturalis historiae, Tomus Primus- Tertius. Cum Commentariis & adnotationibus Hermolai Barbari, Pintiani, Rhenani, Gelenii, Dalechampii, Scaligeri. Salmasii, Is. Vossii, & Variorum. Accedunt praeterea variae Lectiones ex MSS. compluribus ad oram Paginarum accurate indicatae(publi: 1669) (vol. 3), p. 587-588 (latin)

Æqualis ejus fuit Aristides Thebanus. Is omnium primus animum pinxit et sensus omnes expressit, quae vocant Graeci ethe : item perturbationes : durior paulo in coloribus. Hujus pictura est, oppido capto ad matris morientis e vulnere mammam adrepens infans : intellegiturque sentire mater et timere, ne emortuo e lacte sanguinem lambat. Quam tabulam Alexander Magnus transtulerat Pellam in patriam suam.

Scheffer, Johannes, Graphice, id est, de arte pingendi liber singularis, cum indice necessario(publi: 1669), Motus sequitur, quem intelligo aptum in picturis gestum omnium, decentemque actionem (numéro §37) , p. 141-143 (latin)

In perturbationes vero, quantum propria cujusque vertant immutentque lineamenta, nam alius irati, alius libidine perciti, alius dolentis, alius gaudentis vultus. Fuit autem hujus utriusque primus in picturis observator Aristides apud veteres, Plinius : Aristides Thebanus omnium primus animum pinxit, et sensus omnes expressit, quos vocant Græci Ethe, item perturbationes. Sed videtur repugnare his, quod ante ipsum annis pene triginta quinque floruerit Zeuxes, de quo idem lib. XXXV c. 9, Fecit et Penelopen, in qua pinxisse mores videtur. Sane mores hic, qui in superioribus sunt Ethe, Græce ἤθη, unde ipsæ istiusmodi picturæ ἠθικαὶ appellabantur, velut diceres moratæ. Paulo post, et tamen ante Aristidem annis fere sexaginta, fuit etiam Parrhasius, de quo idem auctor : Parrhasius pinxit pueros duos, in quibus spectatur securitas, et ætatis simplicitas. Non potest factum hoc fuisse absque hujus partis observatione. Equidem et ipse Plin. de eo lib. XXXV c. 10 : primus dedit argutias vultus. Intelligi hæ argutiæ non possunt absque τοῦς ἤθους. Imo ante Parrhasium etiam Polygnotus floruit, de quo Aristoteles, Poët. VI, verbis manifestis : Polygnotus mores hominum belle exprimebat. Quid ? quod Xenophon mentionem hujus artis faciat III. Memorabilium, inventamque afferat a Socrate. Nec fortasse vero est repugnans, quando pictor fuit Socrates initio. Porro Socrates ante dictos omnes floruit. Quid igitur, si existimemus duos fuisse pictores eodem Aristidis nomine, ambosque Thebanos ? Nam Plinium tam sui oblitum tradere post ea, quæ locutus fuit de Parrhasio, de Aristide quoque potuisse, vix est vero consentaneum, aut conveniens diligentiæ Plinianæ.

Browne, Alexander, Ars pictoria(publi: 1669), « Of Actions and Gestures », « How all the motions may accidently befall any man though diversly », p. 67 (anglais)

As also of Aristides the Thebane, who (in the person of a wounded woman giving her child suck) expressed pain, and fear so lively, that it is hard to say whether she were more pained with the sense of her wound, then afraid, least her child lacking milk, should suck bloud ; who also is reported to have been the first that began to represent these perturbations of the mind, and was afterwards followed of the other painters, as a guide therein, as it was once by chance found upon a small earthen head of Christ in his child-hood, made by Leonard Vincent himself ; wherein you might evidently perceive, the simplicity and innocency of a child, accompanyed with understanding, wisdome, and majesty : and although it were the countenance of but a young and tender child, yet it seemed to shew forth a kind of sage antiquity, much to be admired.

Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Van de hartstochten en driften des gemoeds: Zijnde het eerste lit in de tweede waerneminge; te weten van de daed der Historie » (numéro III, 8) , p. 109 (n)

Aristides Thebanus was den eersten, die de hartstochten en beroeringen des gemoeds in zijn tronien vertoonde. Hy beelde een gewond leggende vrouwe in een overrompelde stadt uit, die haer kruipend zuigkind van hare bebloede borsten zoogt af te weeren, daer de flaeuwicheit in’t sterven, de moederlijke voorzorge, kommer en droef heit, een yders verwondering verwekte.

Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Première partie de la deuxième observation concernant l’action de l’histoire : les sentiments et les passions de l’âme » (numéro III, 8) , p. 213 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Aristide de Thèbes fut le premier à montrer les passions et les mouvements de l’âme dans ses visages. Il représenta une femme blessée, couchée au sol dans une ville assiégée, cherchant à écarter de ses seins ensanglantés son enfant qui rampait vers elle. Cette représentation de l’affaiblissement causé par la mort, de la précaution maternelle, de son souci et de sa tristesse suscita l’admiration de chacun.

Commentaires : Trad. Jan Blanc, 2006, III, 8, « Première partie de la deuxième observation concernant l’action de l’histoire : les sentiments et les passions de l’âme », p. 213

Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Van de hartstochten en driften des gemoeds: Zijnde het eerste lit in de tweede waerneminge; te weten van de daed der Historie » (numéro III, 8) , p. 114 (n)

Aristides beelde een smeekenden uit, dat het hem zelf aen de stemme niet enscheen te ontbreken.

Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Première partie de la deuxième observation concernant l’action de l’histoire : les sentiments et les passions de l’âme » (numéro III, 8) , p. 218 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Aristide représenta un Suppliant auquel pas même la voix ne semblait manquer.

Commentaires : Trad. Jan Blanc, 2006, III, 8, « Première partie de la deuxième observation concernant l’action de l’histoire : les sentiments et les passions de l’âme », p. 218

Germain, Des peintres anciens et de leurs manières(publi: 1681), p. 106 (fran)

Il[Explication : Aristides.] se rendit encore illustre pour avoir sçu exprimer ingénieusement dans ses portraits les inclinations et les humeurs des personnes qu’il représentoit. L’on compte entre ses plus beaux ouvrages, la représentation de la derniere bataille et de la célebre victoire d’Alexandre le Grand contre Darius ; un tableau de Bacchus et d’Ariane, qui fut vendu dix mille sesterces ; et par-dessus tous, celui d’une mere mourante, ayant son enfant attaché à ses mammelles, mais représentée si naïvement, qu’on eût dit qu’elle vouloit empêcher qu’il ne tettât, de peur qu’en suçant son lait, il ne suçât en même temps le sang qui sortoit à gros bouillons de la plaie qu’un coup de fleche empoisonnée lui venoit de faire dans le sein.

Pline l’Ancien; Hardouin, Jean, Caii Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus,... in usum Serenissimi Delphini(publi: 1685), p. 215 (latin)

Pinxit et aegrum sine fine laudatum. [1]Qua in arte tantum valuit, ut Attalus Rex unam tabulam ejus centum talentis emisse tradatur.

- [1] Qua in arte. Nempe aegros pingendi.

Pline l’Ancien; Hardouin, Jean, Caii Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus,... in usum Serenissimi Delphini(publi: 1685) (t. V), p. 214-215 (latin)

[1]Aequalis ejus fuit Aristides Thebanus. [2]Is omnium primus animum pinxit, et sensus hominis expressit, [3]quae vocant Graeci ethe : item perturbationes : durior paulo in coloribus. Hujus pictura est, oppido capto ad matris morientis e vulnere mammam adrepens infans : intellegiturque sentire mater et timere, [4]ne emortuo lacte sanguinem lambat.

- [1] Aequalis ejus. Apellis scilicet. Meminit Aristidae Thebani Polemon, libro de tablius quae Sicyone fuerunt, apud Athen. lib. 13. pag. 567.

- [2] Is omnium primum. Arte et industria : alii priores casu tantum et rarius.

- [3] Quae vocant Graeci ethe. Ἤθη, mores. Vide quae diximus, num. 2. Spectat huc aculeatum in primis Pisonis epigramma, lib. 2. Anthol. cap. 43. in hominem egregie deformem :

Ψυχὼν μὲν γράψαι χαλέπον, μορφὴν δὲ χαράξαι

Ῥάδιον· ἀλλ’ ἐπὶ σοι τοὔμπαλιν ἀμφότερα.

τῆς μὲν γὰρ ψυχῆς τὸ διάστροφον ἔξω ἄγουσα

ἐν τοῖς φαινομένοις ἡ Φύσις εἰργάσατο·

Τὸν δ’ ἐπὶ τῆς μορφῆς θέρυβον, καὶ σώματος ὕβριν,

Πᾶς αὔ τις γράφῃ, μηδ’ἐσιδεῖν ἐθέλοιςArdua res animum, facilis depingere formam :

In te sed se rem constat habere secus.

Nam pravos animi mores natura latere,

Exponens oculis obvia signa, vetat.

Sed foedum corpus, confusa sed ora videre

Cum metuant omnes, pingere nemo potest. - [4] Ne emortuo lacte. Reg. 2. ne mortuae factae. Colb. 3. ne mortuae sanguinem infans lambat.

Junius, Franciscus, De pictura veterum(publi: 1694) (III, 4, 4), p. 183-144 (latin)

- [1] Quomodo vivam variorum affectuum vim in opera sua commodissime transfundant artifices

[1] […] Et quam multa hujus generis suppeditat nobis Naturalis Historiae scriptor ? Aristides Thebanus omnium primus animum pinxit, et sensus hominis expressit, quae vocant Graeci ἤθη, item perturbationes. Hujus pictura est, oppido capto ad matris morientis ex volnere mammam adrepens infans : intellegiturque sentire mater et timere, ne emortuo e lacte sanguinem lambat, Plin. XXXV. 10.[Note contexte]

Palomino, Antonio, El museo pictórico y escala óptica(publi: 1715:1724), “Metáfora vultuosa” (numéro Tomo I, Teórica della pintura, I, 7, 7) , vol. 1, p. 155-156 (espagnol)

Señalado fué en este linaje de agudeza Arístides Tebano, el primero (según Plinio) que pintó el ánimo, sus perturbaciones, y costumbres, a quien los griegos llaman Ete: y así Aristóteles a su filosofía moral, la intituló Etica, por lo que pertenece a las costumbres; a cuya causa, lo que es costumbre observada, se llama etiqueta.

Du Bos, Jean-Baptiste, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture(publi: 1719) (II, 38), p. 126 (fran)

Il[Explication : Pline.] raconte comme un point d’histoire important que ce fut un Thébain, nommé Aristide, qui fit voir le premier qu’on pouvait peindre les mouvements de l’âme, et qu’il était possible aux hommes d’exprimer avec des traits et des couleurs les sentiments d’une figure muette, en un mot, qu’on pouvait parler aux yeux. Pline parlant encore d’un tableau d’Aristide qui représentait une femme percée d’un coup de poignard, et dont l’enfant suçait encore la mamelle, s’énonce avec autant de goût et de sentiment que Rubens l’aurait pu faire, en parlant d’un tableau de Raphaël. On voit, dit-il, sur le visage de cette femme abattue déjà et dans les symptômes d’une mort prochaine, les sentiments les plus vifs et les soins les plus empressés de la tendresse maternelle. La crainte que son enfant ne se fît mal en suçant du sang au lieu de lait était si bien marquée sur le visage de la mère, toute l’attitude de son corps accompagnait si bien cette expression, qu’il était facile de comprendre quelle pensée occupait la mourante.

Durand, David, Histoire de la peinture ancienne, extraite de l’Histoire naturelle de Pline, liv. XXXV, avec le texte latin, corrigé sur les mss. de Vossius et sur la Ie ed. de Venise, et éclairci par des remarques nouvelles(publi: 1725), p. 77-79 (fran)

Un de ses plus fameux contemporains est Aristide de Thèbes. À la vérité, il ne possédoit pas l’élégance et les graces, dans le même degré qu’Apelle ; mais il est le premier, qui par génie et par étude, se soit fait des regles sûres pour peindre l’ame et les sentimens les plus intérieurs de la nature humaine. C’est ce que les Grecs appellent les mœurs, et que nous appelons les passions. Or il éxcelloit dans les passions fortes et véhémentes, aussi bien que dans les passions douces ; quoique son coloris eût quelque chose de dur et d’austere. On a de lui cet admirable tableau, où, dans le sac d’une ville, est représentée une mere qui expire d’un coup de poignard, qu’elle a reçu dans le sein, et qui, au milieu des horreurs qu’elle voit et des douleurs qu’elle souffre, s’intéresse pourtant pour un enfant qui lui reste, et qui se traîne jusqu’à sa mammelle pour la teter. Mais la mere, en expirant, paroît encore s’appercevoir de ce nouveau danger, et craindre que son fils, au lieu du laict qu’il demande, ne trouve que du sang, et que cette étrange nourriture ne lui soit fatale[1]. Alexandre, qui aimait tant les belles choses, fut si enchanté de cette pièce, qu’il la fit emporter de Thèbes, où elle était, jusqu’à Pella, lieu de sa naissance. […] Enfin on en a encore un Malade, qui est admiré de tout le monde, et loûé sans fin et sans cesse. Ce grand homme étoit si habile à éxprimer la langueur, tant du corps que de l’ame, que le Roi[2] ATTALE, grand connoisseur en ces sortes de choses, ne fit point difficulté de donner[3] cent talens pour un de ses tableaux, où il ne s’agissoit que d’une éxpression de cette nature.

Note au texte latin, p. 274 :

(G) Et sensus expressit quos vocant Graeci ἤθη. Nous avons suivi la conjoncture de Gronovius. Les MSS. de Voss. de Pintianus et quantité d’autres lisent hominis. La I. ed. de même ; et celle de Rome, omnes : c’est une corruption d’humanos, qui est la vraye lecture. Un des MSS de Voss. Ajoute, id est, perturbationes. Cette lecture est très mauvaise. Les Grecs distinguaient les mœurs, des passions ; et les Latins aussi ; voyez ce qu’on a rapporté là-dessus de Quintilien, à la pag. 239 col. I. La I. ed. porte idem, perturbationes : cette lecture est très bonne. Car ceux qui savent peindre les mœurs, c. à. d. les passions douces, légitimes et vertueuses, ne savent pas toujours peindre les passions fortes, la terreur, la colère, la rage, le désespoir, et choses semblable. Raphaël, le Poussin, Coypel, ont excellé dans le premier genre ; Jules Romain, le Brun et quelques autres ont excellé dans le second. Il y en a pourtant qui ont réuni ces deux caractères, et Aristide eut ce bonheur-là : Is omnium primus, animum pinxit et sensus humanos expressit, quae vocant Graeci ἤθη: voilà pour les passions douces et les sentiments humains, et voici pour les passions fortes et les troubles de l’âme : Idem perturbationes : durior paulo in coloribus. C’est l’ordinaire de ces peintres qui s’élèvent jusqu’au sublime de la peinture, de négliger le coloris. Le Brun, à ce qu’on prétend, est tombé dans ce défaut : voyez de Piles, dans la balance des peintres.

(H) Intelligitur sentire mater et timere. C’est la leçon des MSS. et des edd. éxcepté de la I. Venitienne, qui, par l’addition d’une seule lettre, fait un sens tout à fait opposé au veritable : Intelligiturque sentire matrem et timere, ne emortuo lacte sanguinem lambat. C’est un copiste peu attentif, qui a rapporté intelligitur à infans, qui précéde, et qui a été ravi de donner à ce jeune enfant un discernement qu’il ne doit pas avoir. S’il y avoit pensé, il auroit conçu que la beauté de cette piéce consistoit à intéresser une mere pour son enfant, dans le tems même, qu’elle est accablée des désolations qu’elle voit et des douleurs qu’elle souffre, et qu’elle n’a plus qu’un moment à vivre. C’est un des plus beaux sujets que la peinture ait jamais traitez. Il y a, dans l’Anthologie, une épigramme sur ce tableau, qui me paroit admirable : je ne mettrai ici que le latin de Grotius :

Suge, miser, nunquam quae posthac pocula suges;

Ultima ab exanimo corpore pocula trahe!

Expiravit enim jam saucia; sed vel ab orco

Infantem novit pascere matris amor.

- [1] Les Anciens étoient si charmés de cette piéce, qu’ils l’ont célébrée par diverses poësies, qui nous restent encore. Une des épigrammes, qui ont été faites sur ce sujet, dit que l’amitié d’une mere se réveille, même dans le tombeau. Les Modernes n’ont pas manqué de l’imiter. Il y a un tableau dans la Pest-huys de Leide sur ce sujet, qui est admirable.

- [2] Le même dont on a parlé ci-dessus, §14.

- [3] 15000 livres ster. à 600 Ec. le talent.

Rollin, Charles, Histoire ancienne, tome XI, livre XXIII(publi: 1730:1738), « De la peinture » (numéro livre XXIII, ch. 5) , p. 185-186 (fran)

- [1] Plin. l. 35. Cap. 10

Un des plus fameux contemporains d’Apelle étoit Aristide de Thébes. [1] A la vérité il ne possédoit pas l’élégance et les graces dans le même dégré qu’Apelle ; mais[2] il est le premier qui, par génie et par étude, se soit fait des régles sûres pour peindre l’ame, c’est-à-dire les sentimens les plus intimes du cœur. Il excelloit dans les passions fortes et véhémentes aussi bien que dans les passions douces ; mais son coloris avoit quelque chose de dur et d’austére.

On a de lui[3] cet admirable tableau (c’est toujours Pline qui parle) où, dans le sac d’une ville, est représentée une MÈRE qui expire d’un coup de poignard qu’elle a reçu dans le sein, et un ENFANT qui se traîne jusqu’à sa mamelle pour la téter. On voit sur le visage de cette femme, quoique mourante, les sentimens les plus vifs et les soins les plus empressés de la tendresse maternelle. Elle paroit sentir le danger de son fils, et craindre qu’au lieu du lait qu’il cherche il ne trouve que du sang. On dirait que Pline a le pinceau à la main, tant il peint avec de vives couleurs tout ce qu’il décrit ! Alexandre, qui aimoit tant les belles choses, fut si enchanté de cette piéce, qu’il la fit emporter de Thèbes, où elle étoit, à Pella, lieu de sa naissance, ou du moins qui passoit pour tel.

- [2] Is omnium primus animum pinxit, et sensus omnes expressit. Plin.

- [3] Hujus pictura est, oppido capto, ad matris morientis vulnere mammam adrepens infans ; intelligiturque sentire mater, et timere, ne, emortuo lacte, sanguinem lambat.

Turnbull, George, A Treatise on Ancient Painting(publi: 1740), p. 54 (anglais)

- [1] Aristides’s pictures. A dying mother

- [3] Persons expiring.

[1]. Aristides[2], who was famous for expressing the passions, painted a subject of the most moving kind, a dying mother, whose wounded breast the hungry undiscerning infant greedily snatches, even in her last moments interesting herself with the greatest tenderness, lest her dear child should suffer by sucking her blood. […]

[3] He could, it seems, express with the greatest truth the languishing body or mind[4]; for Attalus gave a great sum of money for a picture by him, of a person quite exhausted, and just expiring. Apelles delighted in this subject[5]; and so did likewise several of the best sculptors and statuaries. Pliny mentions a wounded man by Ctesilaus, in whom one might see how much life remained[6].

- [2] Huius pictura est ; oppida capta ; ad matris morientis e vulnere mammam adrepens infans, intellegiturque sentire mater et timere, ne e mortuo lacte sanguinem lambat. […] The first is thus described in one of the Greek Epigrams :

Suge miser ! nunquam quae posthac pocula suges :

Ultima ab exanimo corpore poc’la trahe.

Expiravit enim jam saucia: sed vel ab orco

Infantem novit pascere matris amor.

Anthol. l. 3. t. 12.

- [4] Pinxit et ægrum sine fine laudatum ; qua in arte tantum valuit, ut Attalus Rex unam tabulam ejus centum talentis emisse tradatur. Plin. ibid. et lib. 7. c. 38.

- [5] Sunt inter opera ejus et expirantium imagines. Plin. lib. 35.

- [6] This is the very character, and chief excellency of the dying Gladiator at Rome. Ctesilaus vulneratum, deficientem, in quo posit intelligi quantum restet animae, lib. 34.

Turnbull, George, A Treatise on Ancient Painting(publi: 1740), p. 27 (anglais)

- [1] Poussin praised for his skill in expressing the passions.

- [3] And this the talent of Aristides

[1] Poussin was so great a master of expression, that he is justly reckoned among the chief, if not the greatest, fort painting the inward sentiments, affections, and movements of the human heart[2]. [3] Tho’ he failed like Aristides in his colouring, and fell as far short of Raphael as the other is said to have done of Apelles; yet he deserves the same character that is given of that great ancient master; who, as Pliny and others tell us, was the first who by genius and study attained to the compleat science of exhibiting manners and passions of all sorts. They both excelled in painting all kinds of affections, not only the soft and tender, but the strong and impetuous. As defective as Aristides was in his colouring, for it was dry and harsh, yet his pictures were eagerly sought after, highly estimeemed and purchased at very high prices[4]; so greatly was his skill in displaying human nature, and in touching the heart valued; and so will Poussin’s likewise for ever be by all men of true taste: the reason is obvious; nothing affects the heart like that which is purely from itself, and of its own growth. “The most delightful, the most engaging, and pathetick of all subjects which poets fing or artists form, is that which is drawn from moral life or from the affections and passions.” Other imitations may please, but these interest us. This is the excellence that is likewise ascribed to Dominichin amongst the modern. While Guido’s pictures, by the beauty of passions in the other’s violently move and agitate the heart, which (as Felibien justly observes) is one of the noblest effects of painting[5].

- [2] This is the character Felibien, Bellori, etc. give of Nicolas Poussin. Je l’ai dejà dit, que ce sçavant homme a même surpassé en quelque sorte les plus fameux peintres et sculpteurs de l’antiquité qu’il s’est proposé d’imiter, en ce que dans ses ouvrages on y voit toutes les belles expressions qui ne se rencontroient que dans differens maîtres. Car Timomachus qui representa Ajax en colere, ne fut recommendable que pour avoir bien peint les passions les plus vehementes. Le talent particulier de Zeuxis, etoit de peindre des affections pus douces et plus tranquilles, comme il fit dans cette belle figure de Penelope, sur le visage de laquelle on reconnoissoit de la pudeur et de la sagesse. Le sculpteur Ctesilas fut principalement consideré pour les expressions de douleur. Mais le Poussin les possedoit toutes. Felibien.

- [4] [2] Is omnium primus animum pinxit et sensus humanos expressit, quae vocant Graeci ἤθη; idem perturbationes : durior paulo in coloribus. Plin. 35. Pliny’s distinction is explained by Quintilian, and in what he places the excellency of oratory, the Ancients made that of painting likewise chiefly to consist ; as it is well expressed by Martial :

Ars utinam mores animumque effingere posset :

Pulchrior in terris nulla tabella foret.

Huc igitur incumbat orator, hoc opus ejus, hic labor est, sine quo cetera nuda, jejuna, infirma, ingrata sunt. Adeo velut spiritus operis hujus atque animus est in affectibus. Quint. lib. 6. c. 3.

- [5] [3] Si la beauté de pinceau et la Grace qui paroit dans les tableaux du Guide charmoit les yeux : les fortes et naturelles expressions du Dominiquin touchoient beaucoup l’esprit, et emouvoient davantage les passions de ceux qui les consideroient : ce qui est un des plus beaux effets de la peinture. Felibien tells us, that Nicolas Poussin spoke in this manner of Guido and Dominichin, tom. 4. p. 16.

Lacombe, Jacques, Dictionnaire portatif des beaux-arts ou abrégé de ce qui concerne l’architecture, la sculpture, la peinture, la gravure, la poésie et la musique(publi: 1752), art. « Aristide », p. 39-40 (fran)

Ce peintre n’avoit point cette grace et cette élegance qu’on remarquoit dans les ouvrages d’Apelle ; son pinceau avoit quelque chose de dur et d’austere ; il négligeoit trop le coloris, cette partie qui fait en quelque sorte la magie de l’art ; mais personne n’a mieux entendu que lui à exprimer les passions de l’ame. On ne pouvait voir ses tableaux sans se sentir vivement ému ; l’Art n’étoit point en cette occasion inférieur à la nature ; il agissoit aussi puissamment qu’elle sur le cœur et sur l’esprit du spectateur. Pline parle d’un tableau où ce célebre artiste avait représenté dans le sac d’une ville, une femme qui expire d’un coup de poignard qu’elle a reçu dans le sein. Un enfant à côté d’elle se traîne à sa mammelle, et va chercher la vie entre les bras de sa mere mourante ; le sang qui l’inonde, le trait qui est encore dans son sein ; cet enfant que l’instinct de la nature jette entre ses bras ; l’inquiétude de cette femme sur le sort de son malheureux fils qui vient, au lieu du lait, sucer du sang ; son combat contre une mort cruelle ; tous ces objets représentés avec des touches hardies et avec la plus grande vérité portoient le trouble dans le cœur des personnes les plus indifférentes.

Caylus, Anne-Claude Philippe de Tubières, comte de, « Réflexions sur quelques chapitres du XXXVe livre de Pline » (publi: 1759, redac: 1752:1753), « Du caractère et de la manière des peintres grecs » (numéro t. XXV ; Troisième partie ) , p. 200-201 (fran)

Aequalis ejus fuit Aristides Thebanus. Aristide de Thèbes fut son contemporain ; Pline paroîtroit même l’élever fort au-dessus d’Apelle, en ajoutant ces mots, is omnium primus animum pinxit, et sensus omnes expressit. Je ne sais pourquoi le Père Hardouin a corrigé ici omnes par hominis. Le premier, qui se trouve dans tous les autres textes, convient mieux, ce me semble, en cet endroit, et me paroît plus dans le style de l’auteur. Mais si l’on prenoit les choses à la lettre, il sembleroit qu’Apelle n’auroit point eu d’expression ni fine ni délicate ; enfin rien de ce qu’il accorde à Aristide, et que Pline renferme en un mot, en disant quae vocant Graeci ethe, et que je crois ne pouvoir traduire que par les passions douces ou qui demandent moins d’expression. Ce n’est pas tout, Aristide exprimoit aussi les agitations, les troubles, les impressions de l’âme, perturbationes, toutes choses qui sont renfermées dans l’animum et dans le sensus omnes, avec lesquels il commence un éloge dont il donne la preuve en décrivant ainsi un de ses tableaux : Oppido capto ad matris morientis e vulnere mammam adrepens infans : intelligiturque sentire mater et timere, ne emortuo lacte sanguinem lambat. Dans le sac d’une ville, on voit un enfant s’attacher au sein de sa mère expirante des blessures qu’elle avait reçues. On croit lire sur le visage de la mère le sentiment et la crainte où elle est que son fils ne suce le sang avec un lait prêt à tarir. Je conviens que la situation est différente : mais Rubens a exprimé tout à la fois la joie et la douleur sur le visage de Marie de Médicis[Note contexte]. Après avoir trouvé dans les modernes un exemple pareil de deux passions exprimées à la fois, je croirois que le Poussin aurait pu rendre les sujets qu’Aristide a su traiter ; il a si bien fait sentir le sensus, les perturbationes dans la soif des Israélites, dans les sujets de peste ! Il a si bien exprimé le déluge ! avec un si petit nombre de figures il en a fait un sujet si pathétique, que je pense à lui en lisant cette description du tableau d’Aristide ! Au reste, avec autant de grandes qualités dans l’art, il étoit durior in coloribus, c’est-à-dire que sa couleur était un peu crue. Pour expliquer ce passage dans toute son étendue, sans le prendre exactement à la lettre, je dirais : Raphaël est, sans contredit, un grand poète ; mais Jules Romain son élève a mis plus de feu dans ses compositions, il a témoigné plus d’enthousiasme. Raphaël cependant n’en est pas moins ce qu’il est, grand, précis, sage, ingénieux, plein d’expression ; quoiqu’il soit vrai que le Dominiquin lui soit fort supérieur à quelques égards ; et c’est de lui que l’on peut dire primus animum pinxit, perturbationes, etc. qu’il était comme Aristide, paulo durior in coloribus : car le Dominiquin n’a point connu l’harmonie des couleurs. La différence que je trouve entre les façons d’opérer du Dominiquin et du Poussin, c’est que le premier n’est arrivé à ces belles expressions que par la nature, c’est-à-dire par un discernement fin et délié ; et que le Poussin nourri de l’antique, a cherché et saisi la manière des Anciens, et qu’enfin le desir de les imiter l’a engagé à voir la nature conséquemment ; aussi ses tableaux sont sages, la convenance et le costume y sont parfaitement observés : il est vrai que, frappé de ce que nous appelons l’antique, au propre, c’est-à-dire les belles statues grecques, ses figures se sentent un peu de la sécheresse que le marbre peut inspirer. Il est encore vrai que, comme le Dominiquin, il laisse quelque chose à desirer pour la couleur ; d’ailleurs il ne faut point chercher aucun autre rapport entre ces grands artistes.

La Nauze, abbé de, Mémoire sur la manière dont Pline a parlé de la peinture(publi: 1759, redac: 1753/03/20), p. 242-243 (fran)

- [4] M. de Piles, Convers. sur la connaissance de la peint. p. 268

Cependant, comme la nature n’est pas toûjours dans l’agitation, l’expression du peintre ne doit pas toûjours être forte et véhémente ; il faut qu’elle soit quelquefois douce et naïve, pour peindre un état de repos et de tranquillité. Pline dans ces occasions ne manque jamais de faire aussi passer la douceur jusque dans son style : il trouve, dans un tableau de Zeuxis, « les mœurs de Pénélope peintes d’après nature[1] » ; et il voit dans le tableau de deux enfants, de la main de Parrhasius, « l’image même de la sécurité et de la simplicité de l’âge[2] ».

Ces deux derniers exemples d’expression regardent l’état habituel de l’âme, autrement les mœurs, appelées par les Grecs ; mais ce qu’on entend plus ordinairement par expression de la peinture, c’est l’expression des passions, ou de l’état actuel de l’âme dans des circonstances passagères. Or il y a des passions fortes, les Grecs les nomment πάθη, et il y a des passions douces, ils les appeloient ἤθη[3], par une acception particulière du mot, qui signifie les mœurs en général. Le tableau de Zeuxis, qui représentoit les efforts d’Hercule au berceau, étouffant des dragons, et qui marquoit la frayeur d’Amphitryon et d’Alcmène, témoins du débat, annonçoit des passions fortes ; et Pline nous offre bien d’autres peintures de passions violentes ou même furieuses, il seroit trop long de les rapporter. Les passions douces sont pour un peintre les plus difficiles à rendre [4], et avant Aristide le Thébain, aucun n’y avoit bien réussi. « Il fut le premier, dit Pline[5], qui peignit l’âme et exprima les sentiments de l’homme, que les Grecs appellent ἤθη, et il peignit aussi les passions violentes. De lui, continue-t-il, pour donner un exemple des deux sortes de passions en même temps, de lui est ce tableau du sac d’une ville, où l’on voit un enfant se traîner pour aller prendre la mamelle de sa mère mourante et baignée de son sang : on la sent encore s’attendrir et craindre, ayant perdu son lait, que l’enfant ne vienne appliquer les lèvres sur le sang qui coule de sa plaie. » La suite de la description faire par Pline des ouvrages du même peintre, nous en présente plusieurs autres remarquables du côté de l’expression : un suppliant dont la figure étoit parlante[6], une Biblis au moment d’expirer[7], un malade qu’on ne cessoit de louer[8].

- [1] Fecit et Penelopen, in qua pinxisse mores videtur.

- [2] Pueros duos, in quibus spectatur securitas et aetatis simplicitas.

- [3] Quintilan. orat. instit. VI, 2. Illud adhuc adjicio πάθος atque ἤθος esse interim ex eadem natura, ita ut illud majus sit, hoc minus, ut amor πάθος, caritas ἤθος. Interdum diversa inter se, sicut in epilogis ; namque πάθος concitat, ἤθος solet mitigare. Propria tamen mihi hujus nominis exprimenda natura est, quatenus appellatione ipsa non satis significari videtur : ἤθος quod intelligimus, quodque a docentibus desideramus, id erit, quod ante omnia bonitate commendabitur, non solum mite ac placidum, sed plerumque blandum et humanum, etc.

- [5] Is omnium primus animum pinxit et sensus hominis expressit, quae vocant Graeci ethe, item perturbationes : durior paulo in coloribus. Huius pictura est, oppido capto ad matris morientis ex volnere mammam adrepens infans : intellegiturque sentire mater et timere, ne emortuo e lacte sanguinem lambat.

- [6] Supplicantem pene cum voce.

- [7] Anapaoumenen propter fratris amorem.

- [8] Aegrum sine fine laudatum.

Caylus, Anne-Claude Philippe de Tubières, comte de, « De la peinture ancienne » (redac: 1753/11/10), p. 254-255 (fran)

Aristide de Thèbes fut contemporain d’Apelle. Il peignit l’âme et les sentiments. Pline nous décrit un de ses tableaux dans les termes suivants.