Apelle, Vénus anadyomène

Bibliographie

Images

Vénus anadyomène LOMBARDO Antonio

Medium : sculpture sur marbre

Commentaires : inscription sur la base : nvda venvs maddidas exprimit imbre comas

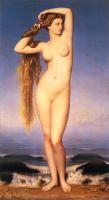

Vénus anadyomène INGRES Jean-auguste Dominique

Medium : huile sur toile

Commentaires : signé et daté, présenté à l'exposition universelle de 1855

Vénus anadyomène, réductionINGRES Jean-auguste Dominique

Medium : huile sur carton

Commentaires : réduction du tableau présenté à l'exposition universelle de 1855

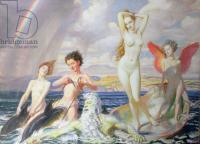

Naissance de VénusBARRY James

Medium : gravure

Commentaires : dans A Series of Etchings by James Barry, esq. from his Original and Justly Celebrated Paintings, in the Great Room of the Society of Arts

Scudéry, Georges de, Le Prince déguisé(publi: 1635), Dédicace à Anne-Geneviève de Bourbon-Condé(fran)

Mademoiselle, Si je ne craignais de passer au delà des bornes ordinaires d’une lettre, j’imiterais ce fameux peintre, qui de toutes les beautés de la Grèce, forma cette rare Vénus, de qui l’estime dure encore en la mémoire des hommes. Je dirais tout ce que les autres ont dit : je donnerais à votre gloire toutes les louanges qu’ils ont données ; et je vous ferais ne couronne de toutes les belles fleurs que le Parnasse a produites.

Restout, Jacques, La Réforme de la peinture(publi: 1681), p. 85 (fran)

Les studieux sçavent que les plus sçavans peintres de la Grece la peignoient sortant de l’eau, dans une conque marine et couronnée de roses, comme fist entr’autres le grand Apelles dans le tableau qu’il en fist pour les habitans de Coos, qui fut son dernier ouvrage ; entendant par cette Venus ainsi dépeinte, cette qualité qui tient du chaud et de l’humide, que les plantes reçoivent au printemps, lorsqu’elles commencent à donner des marques de leur fecondité. C’est ainsi qu’elle estoit representée, élevée dans une conque par quatre tritons, qui marquent encor par leur figure d’homme, de cheval et de poisson l’étenduë du pouvoir de Venus sur toutes choses.

Cicéron (Marcus Tullius Cicero), Ad familiares (redac: -68:-43, trad: 1935:1996), Lettres à Atticus, II, 21, 4 (Reinach 434) (numéro XLVIII) , t. I, p. 253 (latin)

Vt Apelles si Venerem aut si Protogenes Ialysum illum suum coeno oblitum uideret, magnum, credo, acciperet dolorem, sic ego hunc omnibus a me pictum et politum artis coloribus subito deformatum non sine magno dolore uidi.

Reinach, Adolph (éd.), Textes grecs et latins sur la peinture ancienne. Recueil Milliet, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Pour moi, comme, si Apelle avait vu sa Vénus ou Protogène son Ialysos couvers de boue, ils en auraient conçu, je crois, une bien vive douleur, de même je n’ai pas vu sans une vive douleur défiguré soudainement celui que j’avais peint.

Cicéron (Marcus Tullius Cicero), Ad familiares , (trad: 1935:1996), A Atticus, II, 21, 4 (numéro XLVIII) , t. II, p. 253 (trad: "Correspondance " par Constans, Léopold-Albert; Bayet, Jean; Beaujeu, Jean en 1935:1996)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Et tout de même que si Apelle avait vu sa Vénus couverte de boue, ou Protogène son fameux Ialysos, ils en auraient, je crois, conçu un vif chagrin, de même cette figure que j'avais peinte et parachevée en y employant toutes les couleurs de mon art, je n'ai pu sans une extrême douleur la voir subitement gâtée.

Cicéron, De natura deorum(redac: -45, trad: 1970:1986) (livre I, XXVII, 75)(latin)

Illud uideo pugnare te, species ut quaedam sit deorum, quae nihil concreti habeat, nihil solidi, nihil expressi, nihil eminentis, sitque pura, leuis, perlucida. Dicemus igitur idem quod in Venere Coa : corpus illud non est, sed simile corporis, nec ille fusus et candore mixtus rubor sanguis est, sed quaedam sanguinis similitudo ; sic in Epicureo deo non rem, sed similitudines esse rerum. Fac id, quod ne intellegi quidem potest, mihi esse persuasum ; cedo mihi istorum adumbratorum deorum liniamenta atque formas.

Commentaires : REF ED LATOMUS Van Den Bruwaene? correction orthographique ok.

1 sous-texteCicéron, De natura deorum, (trad: 2002) (livre I, XXVII, 75), p. 33-34 (trad: "La nature des dieux " par Auvray-Assayas, Clara en 2002)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Ce que je vois, c'est que tu te bats pour faire admettre que les dieux ont une certaine forme, dépourvue de toute consistance, de toute solidité, de tout relief, de toute saillie, sans mélange, légère, diaphane. Nous en dirons donc ce que nous disons de la Vénus de Cos: ce n'est pas un corps, mais cela ressemble à un corps; ce rouge mélangé au blanc que l'on voit se répandre n'est pas du sang mais quelque chose qui ressemble à du sang. Ainsi, dans le dieu d'Épicure, il n'y a pas de réalité mais seulement des éléments de ressemblance avec la réalité.

Cicéron (Marcus Tullius Cicero), De divinatione (redac: -44, trad: 2004) (1, 12, 23 (cf Reinach 433)), p. 106 (latin)

Casu, inquis. Itane uero ? Quicquam potest casu esse factum, quod omnes habet in se numeros ueritatis ? Quattuor tali iacti casu Venerium efficiunt ; num etiam centum Venerios, si quadringentos talos ieceris, casu futuros putas ? Aspersa temere pigmenta in tabula oris liniamenta efficere possunt ; num etiam Veneris Coae pulchritudinem effici posse aspersione fortuita putas ?

Reinach, Adolph (éd.), Textes grecs et latins sur la peinture ancienne. Recueil Milliet, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Des couleurs versées au hasard sur un tableau peuvent reproduire des traits d’un visage. Mais crois-tu qu’une beauté comme celle de la Vénus de Cos puisse être reproduite en versant au hasard ?

Cicéron (Marcus Tullius Cicero), De divinatione , (trad: 2004), p. 37 (trad: "De la Divination " par Kant-Turpin, José en 2004)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

"C'est le hasard", diras-tu. Ah vraiment! Le hasard peut-il jamais produire ce qui renferme en soi tous les nombres de la vérité? Quatre dés peuvent produire par hasard le coup de Vénus. Mais penses-tu aussi qu'on obtiendra par hasard cent coups de Vénus, si on lance quatre cents dés? Des couleurs jetées au hasard sur u tableau peuvent produire les traits d'un visage. Mais penses-tu aussi que la beauté de la Vénus de Cos puisse être produite par un jet fortuit de couleurs?

Properce (Sextus Propertius), Elegiae (redac: (-29):, trad: 2005) (III, IX, 11 (Reinach 437)), (latin)

In Veneris tabula summum sibi poscit Apelles.

Reinach, Adolph (éd.), Textes grecs et latins sur la peinture ancienne. Recueil Milliet, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Dans son tableau de Vénus, Apelle se place au sommet de l’art.

Commentaires : Properce, Élégies, vers 16 av. J.-C., III, Ixb (Reinach 437)

Properce (Sextus Propertius), Elegiae , (trad: 2005) (III, IX, 11)(trad: "Élégies " par Viarre, Simone en 2005)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Apelle réclame le premier rang par sa peinture de Vénus.

Ovide (Publius Ovidius Naso), Ars amatoria (redac: (-1):, trad: 1924) (III, 397-404 (cf Reinach 439)), p. 74 (latin)

Quod latet, ignotum est ; ignoti nulla cupido ;

Fructus abest, facies cum bona teste caret.

Tu licet et Thamyram superes et Amoebea cantu,

Non erit ignotae gratia magna lyrae ;

Si Venerem Cous nusquam posuisset Apelles,

Mersa sub aequoreis illa lateret aquis.

Quid petitur sacris, nisi tantum fama, poetis ?

Hoc uotum nostri summa laboris habet.

Reinach, Adolph (éd.), Textes grecs et latins sur la peinture ancienne. Recueil Milliet, ( (Reinach 439))(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Si Apelle, le peintre de Cos, n’avait nulle part représenté Vénus, elle resterait cachée, plongée au fond des mers.

Ovide (Publius Ovidius Naso), Ars amatoria , (trad: 1924) (III, 397-404), p. 74 (trad: "L’Art d’aimer " par Bornecque, Henri en 1924)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Ce qui reste caché demeure inconnu; ce qui est inconnu ne soulève aucune passion. On ne tire aucun parti d'un joli visage quand personne ne peut en juger. Par tes chants tu pourrais surpasser Thamyras et Amébée; ta lyre, si les accents en demeurent inconnus, ne te procurera pas grande renommée. Si le peintre de Cos, Apelle, n'avait pas exposé sa Vénus, elle serait encore plongée dans les eaux de la mer. Quelle est la seule ambition des poètes, ces chantres sacrés, sinon l'immortalité? Ce souhait est le but dernier de nos travaux.

Ovide (Publius Ovidius Naso), Epistulae ex Ponto (redac: 13:17, trad: 1977), Sex. Pompeio (numéro IV, I, 29-36 (Reinach 440)) , p. 115 (latin)

Vt Venus artificis labor et gloria Coi,

aequoreo madidas quae premit imbre comas.

arcis ut Actaeae uel eburna uel aerea custos

bellica Phidiaca stat dea facta manu,

uindicat ut Calamis laudem quos fecit equorum,

ut similis uerae uacca Myronis opus,

sic ego sum rerum non ultima, Sexte, tuarum

tutelaeque feror munus opusque tuae.

Ovide (Publius Ovidius Naso), Epistulae ex Ponto , (trad: 1977) (IV, 1, 29-36), p. 115 (trad: "Les Pontiques " par André, Jacques en 1977)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Comme la Vénus qui presse sa chevelure humide de l'onde marine est l'œuvre et la gloire de l'artiste de Cos, comme se dresse, gardienne de la citadelle d'Acté, la déesse guerrière d'ivoire ou celle d'airain, sculptées par la main de Phidias, comme Calamis revendique la gloire des chevaux qu'il créa, ou comme la vache, œuvre de Myron, ressemble à une vraie vache, ainsi, Sextus, je ne suis pas le dernier de tous tes biens: grâce à ta protection, je suis, peut-on dire, ta création et ton œuvre.

Commentaires :

Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV(redac: 77, trad: 1985) (87)(latin)

sunt qui Venerem anadyomenen ab illo pictam expari putent.

Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV, (trad: 1985) (87)(trad: "Histoire naturelle. Livre XXXV. La Peinture" par Croisille, Jean-Michel en 1985)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Certains inclineraient à croire qu’elle fournit le modèle pour la Vénus anadyomène qu’il exécuta.

Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV(redac: 77, trad: 1985) (91)(latin)

Venerem exeuntem e mari diuus Augustus dicauit in delubro patris Caesaris, quae anadyomene uocatur, uersibus Graecis tali opere, dum laudatur, uicto sed inlustrato. Cuius inferiorem partem corruptam qui reficeret non potuit reperiri, uerum ipsa iniuria cessit in gloriam artificis. Consenuit haec tabula carie, aliamque pro ea substituit Nero in principatu suo Dorothei manu.

Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV, (trad: 1985) (91)(trad: "Histoire naturelle. Livre XXXV. La Peinture" par Croisille, Jean-Michel en 1985)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Sa Vénus sortant de la mer, que l’on appelle anadyomène, a été consacrée par le divin Auguste dans le sanctuaire de son père César : ce chef-d’œuvre fut surpassé par les poètes grecs dont il reçut les éloges, mais n’en fut pas moins ainsi rendu célèbre. Sa partie inférieure fut endommagée et on ne put trouver personne pour la restaurer, mais en fait cet accident même tourna à la gloire de l’artiste. La pourriture a provoqué avec le temps la destruction du tableau et Néron, pendant son principat, le remplaça par un autre, de la main de Dorotheus.

Pline l’Ancien; Landino, Cristoforo, Historia naturale di C. Plinio secondo tradocta di lingua latina in fiorentina per Christophoro Landino fiorentino, fol. 241r (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Divo Augusto dedico nel tempo di Cesare suo padre Venere laquale exce del mare chiamata Anadiomene. Tale opera mentre che e con versi greci lodata rimase vincta: ma nientedimeno illustrata per fama. Non si trovo chi rifacessi la parte inferiore di questa imagine gia corropta. Ma essa ingiuria venne in gloria dell’artefice. Questa tavola venne meno rossa da tarli. Ma Nerone in luogho di questa pose un’altra di mano di Dorotheo.

Pline l’Ancien; Brucioli, Antonio, Historia naturale di C. Plinio Secondo nuovamente tradotta di latino in vulgare toscano per Antonio Brucioli, p. 991 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Il divo Augusto dedicò nel tempio del padre Cesare, Venere che usciva del mare, laquale si chiama Anadyomene, con versi greci di tale opera, mentre che é laudata, vinta, ma illustrata. La parte inferiore dellaquale gia corrotta non si potette trovare che rifacesse. Ma essa ingiuria venne in gloria dello artefice. Invecchio questa tavola rosa da tarli, e in luogo di quella Nerone nel suo principato ne pose una altra di mano di Dorotheo.

Pline l’Ancien; Domenichi, Lodovico, Historia naturale di G. Plinio Secondo tradotta per Lodovico Domenichi, con le postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati alteri auttori… et con le tavole copiosissime di tutto quel che nell’opera si contiene…, p. 1100 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Augusto imperadore dedicò una Venere, laquale esce del mare, nel tempio di Cesare suo padre, laqual Venere si chiama Anadiomene, essendo tale opera, mentre ch’ella si loda, vinta, ma però illustrata da versi greci. Essendo poi questa figura guasta in non so che parte, non si trovò che la potesse rassettare. Ma questa ingiuria tornò in gloria dell’artefice. Questa tavola intignò per la vecchiezza, onde Nerone nel suo imperio ve ne mise un’altra in cambio d’essa di mano di Dorotheo.

Pline l’Ancien; Du Pinet, Antoine, L’histoire du monde de C. Pline second… mis en françois par Antoine du Pinet, p. 951 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Quant au tableau de Venus sortant de la mer, qui est dite des Grecs, Anadyomene, l’empereur Auguste le dedia au temple de Caesar son pere, et l’enrichit d’un epigramme grec si bien fait qu’il surpassoit mesme le tableau, et neantmoins le rendoit plus illustre. Et toutesfois on ne sceut jamais trouver peintre qui voulust entreprendre de refaire le bas de ce tableau, qui estoit aucunement gasté, de sorte que ce degast causoit une plus grande gloire à Apelles qui l’avoit fait. Enfin, la vermolissure le rongea et mangea du tout : de sorte que l’empereur Nero fut contrait y mettre un autre en sa place, qui estoit de la facture de Dorotheus.

Pline l’Ancien; Poinsinet de Sivry, Louis, Histoire naturelle de Pline, traduite en françois [par Poinsinet de Sivry], avec le texte latin… accompagnée de notes… et d’observations sur les connoissances des anciens comparées avec les découvertes des modernes, (vol. 11), p. 255 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Sa Vénus sortant de l’onde, fut dédiée par Auguste dans le temple de son père César[1]. Cette Vénus d’Apelle est celle que les Grecs nomment Anadyomene, comme on l’a vu plus haut ; on fit à sa louange des vers grecs[2]

tellement ingénieux, qu’ils surpassent l’objet loué, en mérite ; mais au moins contribueront-ils à l’immortaliser. La partie inférieure de cette Vénus ayant été endommagée, il ne se trouva aucun artiste capable de la rétablir ; ensorte que cette injure même du tems ajouta encore à la gloire d’Apelle, jusqu’au moment où la vétusté et la carie, ayant enfin attaqué la totalité du tableau, Néron lui en substitua un autre de la façon de Dorothée, dans les premieres années de son avénement à l’Empire.

- [1] Ce temple étoit dans la place du Marché, au huitième quartier de Rome.

- [2] Voyez l’Anthologie grecque, liv. 4, chap. 12. Mais je préviens le lecteur qu’il n’y touvera pas ce que promet Pline ; car aucune de ces epigrammes qui nous sont parvenues sur Vénus sortant de l’onde, ne sont infiniment heureuses. Nulle ne peut entrer en comparaison avec ces vers charmants de M. de Voltaire sur la Vénus de Praxitele ; c’est Vénus qui parle :

Je me suis fait voir toute nue

Au dieu Mars, au berger Paris,

Même à Vulcain, et j’en rougis ;

Mais Praxitele, où m’a-t-il vue ?

Ausone (Decimus Magnus Ausonius), Epigrammata(redac: (301:400), trad: 2010) (64), p. 390 (latin)

Vera Venus Cnidiam cum uidit Cyprida, dixit:

"Vidisti nudam me, puto, Praxitele !"

"Non uidi nec fas, sed ferro opus omne polimus :

"ferrum Gradiui Martis in arbitrio.

"Qualem igitur domino sclerant placuisse Cytheren,

"talem fecerunt ferrea caela deam."

Ausone (Decimus Magnus Ausonius), Epigrammata, (trad: 2010) (64), p. 391 (trad: "Épigrammes" par Combeaud, Bernard en 2010)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

La vraie Vénus cria, de Gnide en voyant la Cypris:

"Tu m'as donc toute nue, Praxitèle, surprise!"

"Non point, le ciel le défend. Mais c'est mon fer qui oeuvra,

"et le fer obéit à Mars dieu des combats.

"Telle il savait qu'à son seigneur avait plu Cythérée,

"telle aussi mon ciseau sa déesse a sculptée."

Ausone (Decimus Magnus Ausonius), Epigrammata(redac: (301:400), trad: 2010), In imaginem Veneris (numéro 8 (Ep.Bob. 15) (Reinach 443)) , p. 566 (latin)

Emersam pelagi nuper genitalibus ondis

Cyprin Apellei cerne laboris opus :

ut complexa manu madidos salis aequore crines

humidulis spumas stringit utraque comis !

Iam : "Tibi nos — i prae ! —, Iuno inquit et innuba Pallas,

"cedimus, et formae praemia deferimus."

Reinach, Adolph (éd.), Textes grecs et latins sur la peinture ancienne. Recueil Milliet, (Reinach 443), p.106 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Telle qu’elle vient d’émerger des ondes natives, vois Cypris, le chef-d’oeuvre d’Apelle : saisissant de ses deux mains ses cheveux trempés d’eau salée elle fait tomber l’écume de sa chevelure humide. Désormais, lui disent Junon et la chaste Pallas, désormais, Cypris, nous te cédons et nous te décernons le prix de la beauté.

Commentaires :

Ausone (Decimus Magnus Ausonius), Epigrammata, (trad: 2010), Sur un tableau de Vénus (numéro 8 (Ep. Bob. 15)) , p. 567 (trad: "Épigrammes" par Combeaud, Bernard en 2010)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Sortie de la vague, et à peine hors des flots paternels,

vois-tu comme Vénus, sur cette œuvre d'Apelle,

serre entre ses bras ses cheveux que trempe une onde amère,

et presse en chaque main l'écume de la mer?

"À toi", disent déjà Junon et la vierge Pallas,

"nous cédons, et rendons la palme de la grâce."

Ghiberti, Lorenzo, I commentarii(redac: (1450)), p. 75 (italien)

Fece una Venere uscente della marina, la quale tavola consacrò Augusto al tempo di Giulio Cesare: guastossi in una parte di detta tavola dall’acqua salsa nel venire. Fu tanta la riverentia era portata in que’ tempi Appelle, nessuno la volle ai racconciare. Poi Nerone, nel suo principato, ne substituì una altra, per memoria di quella, di mano di Doroteo.

Maffei, Raffaele (Il Volterrano), Commentariorum urbanorum Raphaelis Volaterrani octo et triginta libri cum duplici eorundem indice secundum tomos collecto(publi: 1506) (liber XIII), fol. CXXXVI (latin)

[1] Opera eius innumera : sed praecipua duae veneres praedicantur, altera e mari egrediens, altera Cois imperfecta, quam nullus postea ausus fuit perficere.

- [1] voir aussi Apelle Venus inachevée

Angeriano, Girolamo, Erotopaegnion(publi: 1512), 114 (latin)

Ad Caeliam

Qui spuma exortam Cyprin, qui Cypride Amorem

Dixit, non uidit quam tua forma nitet.

Obuia tu quoties fis nobis, una nitenti

Aspectu exoritur Cypris et unus Amor.

Poliziano, Angelo (Angelo Ambrosini, dit Ange Politien), Epigrammata graeca(publi: 1519), 55 (latin)

Venus anadyomene, id est emergens

Venerem Apelleæ opus manus ut uidi, steti

Diu attonitus, illam anadyomenen.

Partim ut uirginis partim ut mundanæ, pudor

Aspectum mixtim sortitus est et risus.

Et manu quidem guttas mari perfusi capitis

Dextera stringebat, et resonabat spuma ;

Eratque utique humoris mihi quidam horror : at læua

Tegebat pubem adhuc demersam,

Etenim ad latera usque sub mari erat, et quidam adhuc horror

Matris a partus doloribus acerbum uber occupabat.

Si talem olim Mars habuisset uinctus, non dissolui

Neque Vulcanias uoluisset pedicas.

Commentaires : ED MODERNE?

Equicola, Mario, Libro di natura d’amore(publi: 1525, trad: 1584), p. 88 (italien)

Si dipinge questa Dea nuda, perche l’effetto della libidine non è mai celato. Apelle la dipinse come usciva del mare.

Érasme (Desiderius Erasmus), Dialogus cui titulus ciceronianus sive de optimo dicendi genere(publi: 1528)(latin)

BVLEPHORVS — Da nunc si libet ex pictoribus Apellem, qui suae aetatis et deos et homines optime pingere solitus est, si quo fato rediret in hoc seculum, et tales pingeret Germanos, quales olim pinxit Graecos, tales monarchas, qualem olim pinxit Alexandrum, quum hodie tales non sint, nonne diceretur male pinxisse ?

NOSOPONVS — Male, quia non apte.

BVLEPHORVS — Si tali habitu pingeret quis Deum patrem, quali pinxit olim Iouen; tali specie Christum, quali tum pingebat Apollinem, num probares tabulam ?

NOSOPONVS — Nequaquam.

BVLEPHORVS — Quid si quis Virginem matrem hodie sic exprimeret, quemadmodum Apelles olim effigiabat Dianam; aut Agnen uirginem ea forma, qua ille pinxit illam omnium literis celebratam Αναδυομένην ; aut diuam Theclam ea specie qua pinxit Laidem, num hunc diceres Apelli similem ?

NOSOPONVS — Non arbitror.

Érasme (Desiderius Erasmus), Dialogus cui titulus ciceronianus sive de optimo dicendi genere, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)

BULEPHORUS — Prenons un exemple parmi les peintres : si Apelle, qui à son époque, peignait parfaitement les dieux et les hommes, si par quelque hasard il revenait dans notre siècle et peignait les Allemands comme il peignit jadis les Grecs, et les monarques comme il peignit jadis Alexandre, alors qu’aujourd’hui ils sont différents, ne dirait-on pas qu’il a mal peint ?

NOSOPONUS — Oui, parce qu’il n’aurait pas peint convenablement.

BULEPHORUS — Si quelqu’un peignait Dieu le Père avec les mêmes traits qu’il donna jadis à Jupiter, et le Christ sous la même apparence qu’il donna jadis à Apollon, approuverais-tu ce tableau?

NOSOPONUS — Nullement.

BULEPHORUS — Et que dire si quelqu’un représentait aujourd’hui la Vierge comme Apelle peignait jadis Diane ; ou la vierge Agnès sous la forme qu’il donna à sa Vénus Anadyomène tant célébrée par les écrivains ; ou sainte Thècle sous l’apparence qu’il donna à Laïs, dirais-tu que ce peintre est sembable à Apelle ?

NOSOPONUS — Je ne pense pas.

Commentaires : Trad. E. Hénin

Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (livre IV), p. 351 (grecque)

Ες τί σάκος κρατέεις παφία, λόγχάν τε τινάσσεις

καὶ θωράκας ἐνέδυς, καὶ κόρυν ἀμφιφάλον;

μέμνασ’ ὅττ’ οὐ σοὶ δέδοτες πολεμήια ἔργα

τᾷ τρυφερᾷ, διέπεις δ’ἱμερόεντα γάμον.

ἀλλ’οὐκ ἐς δᾶριν θωρήσσομαι, ὅπλα δ’ἀρῆτος

ἐνδύομ’ὡς ἠ ἄρης ἐκλελάθοιτο μάχας.

ἐν γὰρ ἐμοὶ μώνᾳ καὶ τεύχεα, καὶ κύπριν εὑρὼν

οὔ ποκὰς ἐμὼν θαλάμων ἐπετ’ ἀπαυλόσυνος.

Commentaires : REF DANS EPIGRAMMATA GRAECA?

Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (IV), p. 351 (grecque)

Εἰς τὴν αὐτὴν ἀνερχομήνην ἀπὸ θαλάττης. Τοῦ ἀυτοῦ.

Τὰν ἀναδυομέναν ἀπὸ ματέρος ἄρτι θαλάττας

κύπριν Απελλείου μόχθου ὅρα γραφίδος,

ὠς χερὶ συμμάρψασα διάβροχου ὕδατι χαίταν

ἐκθλίβες νοτερῶν ἀφρὸν ἀπὸ πλοκάμων.

αὐταὶ νῦν ἐπέωσιν, ἀθηναίη τε καὶ ἥρη,

οὐκ ἔστι σοι μορφᾶς εἰς ἔριν ἐρχόμεθα.

Commentaires : Politien

Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (livre IV), p. 352 (latin)

Cyprida materno scandentem ex æquore nuper

Præclarum Coi cernis Apellis opus.

Vt manibus stringens resolutum flumine crinem,

Et spumis madidas exprimit illa comas.

Nos modo iudicio tecum contendere formæ,

Dixerunt Pallas Iunoque; definimus.

Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (livre IV), p. 352 (latin)

Aspice, ut emergit ponto genitrice, uenusta

Cypris Apellea nuper arata manu.

Aspice stringentem madidos de more capillos,

Defluat ut capiti candida spuma suo.

Nunc igitur tacite Pallas Iunoque susurrant,

Cedimus, et formae iam tibi palma datur.

Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529), p. 354 (latin)

Materno ex thalamo prospectat, ubi sit

Maia, in Apellæas incidit ergo manus.

Cede celer pictor, calamosque cito abiice, ne te

Perfundat diuæ spuma repente fluens.

Qualem pastori si se nudasset ob aureum

Pomum, quam iniusta haec Troica præda foret.

Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529), p. 354 (latin)

Salsa maris toto destillat uertice spuma,

Vt de caeruleo prodiit amne Venus.

Ipsa manu prendens per candida colla iacentem

Caesariem, Aegaeum post premit inde salum.

Pectore conspicuo, tantum fas, qualis ubi extat

O quanta in Martis pectore flamma micat.

Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (livre IV ), p. 352 (latin)

Egreditur pontum, materna cubilia linquens

En Venus, egregium cernis Apellis opus.

Complicat ipsa comam magno de fonte madentem,

Inde maris pulchro a corpore spuma cadit.

Ipsa etiam Pallas longe et Saturnia Iuno

Aiunt se formae cedere iudicio.

Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529), p. 353 (latin)

Visa fuit ponto egrediens Venus aurea Apelli,

Cum non perspicius tota lateret aquis.

Irrigam hanc igitur finxit, spumaque fluentem,

Exprimit albenti quam Venus ipse manu.

Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (livre IV), p. 352-353 (grecque)

Κύπριν ἀπελλείας ἔργον χερὸς ὠς ἴδου, ἔσταν

δαρὸν θαμβαλέος, τὰν ἀναδυομήναν.

Τᾶςἅτεπαρθενικᾶς, ἅτεκαὶφιλοπαίγμονοςαἰδὼς

τὰν ὄψιν μίγδαν ἔλλαχεν, ἠδὲ γέλως.

καὶ τᾷ μὲν ῥαθάμιγγας ἀλιβρέκτοιο καράνου

δεξιτερᾷ θλίβεν, καὶ κελάρυξεν ἀφρός.

ἦν δ’ἄρα τᾶς νοτίδος τίς ἐμοὶ φόβος, ἁ δέ γε λαιὰ

ἔσκεπε τὴν ἅβαν τὴν ἔθ’ὑποβρύχιον.

καὶ γὰρ ἕως λαγόνων ὕφαλος πέλε, καί τις ἔτι φρὶξ

μαξὸς ἀπ’ ὠδίνων ὄμφακα μαστὸν ἕλεν.

εἰτοίαν πόκας ἄρης ἔχε δέσμιος, οὐκ ἀποδῦναι

οὐ δ’ἁφαιστείας ἤθελ’ἀλυκτοπέδας.

Commentaires : REF POLITIEN?

Il codice Magliabechiano cl. XVII. 17 contenente notizie sopra l’arte degli antichi e quella de’ fiorentini da Cimabue a Michelangelo Buonarroti, scritte da anonimo fiorentino(redac: (1540:1550)), p. 24 (italien)

Dipinse la Venere, ch’escie del mare, che fu dedicata nel tempio di Cesare da Agusto suo figluolo.

Hollanda, Francisco de, Da pintura antiga(redac: 1548), p. 338 (portugais)

O Divo Augusto teve da sua mão aquella tavoa de Venus, a qual sahia do mar, chamada Anadiomene, a qual obra foi tão louvada em versos gregos, que ficou vencida ; mas todavia, ilustrada por fama, não se achou nunca quam acabasse aquella imagem na parte de baxo ; mas a tal perda veo em mais gloria do que a fez.

Hollanda, Francisco de, Da pintura antiga, p. 183 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Le divin Auguste possédait, de sa main, ce tableau de Vénus sortant de la mer et appelée Anadyomène, œuvre tant vantée par les poètes grecs qu’elle fut surpassée, encore que glorifiée, par sa propre réputation. Il ne se trouva personne pour oser peindre la partie inférieure de ce tableau qu’Apelle avait laissée inachevée ; circonstance que je considère comme des plus glorieuses pour l’auteur.[Note contexte]

Commentaires : Trad. Quatre Dialogues sur la peinture, 1911, p. 183

Conti, Natale (dit Natalis Comes ou Noël le Conte), Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem(publi: 1551), "De Dedalo" (numéro liber VII, cap. XVI) , p. 410 (latin)

[1] Apelles quoque patria Cous, peritia et gloria artis pingendi nemine inferior, pinxit celeberrimam Venerem emergentem, cuius vultum tantum ac pectos expressit e Phrynes formosissimæ amicæ aspectu, vt ea talis videretur Neptunaliorum Cerealiorumque tempore in omnium Græcorum conspectu ad mare vestibus et comis solutis.

- [1] voir aussi Apelle Praxitèle et Phryné

Commentaires : vérifier abbréviation avant "ea talis videretur"

Boaistuau, Pierre, Le Théâtre du monde, où il est faict un ample discours des miseres humaines(publi: 1558)(fran)

Et Appelles par l’espace de dix ans, employa toute la rigueur de son esprit à pourtraite une image Venus, laquelle estoit douëe d’une si excellente beauté, et avoit les traicts si delicats, que les jeunes gens qui s’amusoiyent à la contempler en devenoyent amoureux, comme de quelque vive image : de sorte que par edict public il lui fut enjoinct de la tenir cachee, de peur d’induire la jeunesse à corruption.

Gilio, Giovanni Andrea, Degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’istorie(publi: 1564), p. 107 (italien)

Ottaviano Augusto dedicò al tempio di Cesare suo padre la famosa Venere che usciva del mare, opera d’Apelle ; la quelle, come vol Plinio non trovò mai pare.

Adriani, Giovanni Battista, Lettera a m. Giorgio Vasari, nella quale si racconta i nomi, e l’opere de’più eccellenti artefici antichi in Pittura, in bronzo, et in marmo(publi: 1568, redac: 1567) (t. I), p. 192 (italien)

Augusto Cesare consagrò al tempio di Giulio suo padre quella Venere nobilissima, ch’è per uscir del mare e da quell’atto stesso fu chiamata Anadiomene, la quale da’ poeti greci fu mirabilmente celebrata et illustrata, alla parte di cui che s’era corrotta, non si trovò chi ardisse por mano ; il che fu grandissima gloria di cotal artefice.

Borghini, Rafaello, Il riposo di Raffaello Borghini : in cui della pittura, e della scultura si fauella, de’piu illustri pittori, e scultori, et delle piu famose opere loro si fa mentione ; e le cose principali appartenenti à dette arti s’insegnano(publi: 1584), p. 275-276 (italien)

Hebbe costui per costume in tutto il tempo della sua vita non passar mai giorno, come che fosse molto occupato in altri affari, che almen tirando una linea, non esercitasse l’arte sua, dalla qual cose ne nacque il proverbio, che non si passi giorno senza tirare una linea. Di sua mano fu quella celebrata Venere, che usciva del mare, che da quell’atto fu chiamata Anadiomene, la quale Augusto imperadore dedicò nel tempio di Cesare suo padre. Egli medesimo cominciò un’ altra Venere per quelli di Coo, et era per avanzare, secondo che si dice, quella di prima; ma avendone fatto una parte individiosa morte interrope così bell’opera, né si trovò poi chi havesse ardire di por mano a finirla, secondo che il disegno ne appariva.

Lomazzo, Gian Paolo, Trattato dell’arte della pittura, scultura ed architettura(publi: 1584), « Della forma di Venere » (numéro VII, 10 ) , p. 494 (italien)

Fu chiamata con diversi nomi, da'Romani [...]. Anadiomene, quale la dipinse Apelle, ad esempio di Campaspe, in atto ch’esca dal mare, la quale, ancor che nella parte inferiore fosse dal tempo guasta, il divo Augusto consacrò, nel tempio di suo padre Cesare, Genitrice.

Lomazzo, Gian Paolo, Trattato dell’arte della pittura, scultura ed architettura(publi: 1584), « Di varii affetti umani » (numéro VI, 66 ) , p. 452 (italien)

La Venere d’Apelle :

Pe’l viso e per le spalle iva disciolta,

La chioma d’or cui lieve aura rincrespa

Che tu con dolce man raccogli in fronte,

Faville escon da gl’occhi altere e nove,

E’l candor del bel petto irraggia il mare

E van scherzando i crudi pomi e’n l’onda.

Or tu guidando i balli e in mezzo di essi,

La lieve gonna l’aura alzando apparve

L’alto splendor dell’argentato piede,

E’l bel candor scoprì sin al ginocchio :

E mentre tenti di ammantar le piante,

Ch’altri non veggia ancor la gamba in dubio,

Le mammelle balzar dal petto ignude,

La gran beltà che l’aria rasserena

Abbagliò d’ogn’intorno e gli occhi e’l core,

E nascose il rossor che per le membra

Alme e leggiadre, qual di furto sorse.

Armenini, Giovanni Battista, De’ veri precetti della pittura(publi: 1587), « Della dignità e grandezza della pittura ; con quali ragioni e prove si dimostra esser nobilissima e di mirabile artificio ; per quali effetti cosí si tenga e di quali meriti e lode siano degni gli eccellenti pittori » (numéro I, 3) , p. 47 (italien)

Dicono molti scrittori che Apelle, tra le sue mirabili opere, dipinse una Venere di cosí eccelente bellezza, che commosse e fece stupire tutta la Grecia. Dicono parimente che la imagine, cosí tenuta cara, dipinta da Geusi a’ Crotoniati, era tanto al vivo prossimana, che nella mente de’ più savii di quella città non era creduta altrimenti, se non quando essi la toccavano, che fosse figura di colori.

Guttierez de los Rios, Gaspar, Noticia general para la estimacion de las artes, y de la manera a en que se conocen las liberales de las que son mecanicas y serviles(publi: 1600), « Pruevase que estas artes son liberales, conforme a la verdad, porque trabajando en ellas el entendimiento mas que el cuerpo, son tambien dignas de gloria y fama » (numéro III, « Libro tercero en que se defiende que las artes del dibuxo son liberales, y no mecanicas », cap. III) , p. 122-123 (espagnol)

No se vee claramente que la fama de las obras y professores destas artes es celebrada como cosa milagrosa, casi por todos los poetas en sus versos ? […]

Ovidio

Si Venerem Cous nunquam pinxisset Apelles

Mersa sub æquoreis illa lateret aquis.

Es a saber.

Si Apeles natural de Coos, nunca huviera pintado a Venus, estuvierase escondida debaxo de las aguas del mar, y no supieramos della.

Van Mander, Karel, Het leven der oude antijcke doorluchtighe schilders(publi: 1603:1604 ), « Van Appelles, Prince der Schilders », fol. 80r (n)

Nu aengaende die wel ghemaeckte schoon Venus, die hy naer het naeckt van zijn geschoncken Campaspé hadde gedaen, daer wy voor een weynich van hebben verhaelt, die was seer uytnemende, en was ghemaeckt als climmende uyt der Zee, en was (als geseyt is) daerom van den Griecken geheeten Anadyomene: dese heeft den Keyser Augustus gecregen, in grooter weerden gehadt, en gheoffert in den Tempel van Caesar zijnen Vader, en liet dit vereeren met een Griecksch ghedicht oft opschrift, dat so constigh en wel was ghedaen, dat het te boven ginck de Schilderije self, en doch de Schilderije te meer aensien en vermaertheyt dede hebben: maer daer by men dencken magh, wat dit voor schilderije was, noyt en conde men Schilder vinden, die bestaen dorst te vermaken het onderste van dit Tafereel, daert een weynich bedorven was, so dat dese verdorven plaetse Appelli veroorsaecte en toevoeghde te meerder eere, dat hy dit edel constigh werck hadde ghedaen: ten eynden worde dit stuck geheel van de verrottinge op g’eten en verdorven: aen welcke verrottinghe my wel dunckt, dat dit op doeck van Ey oft Lijn-verwe was ghedaen: Eyndelijck, om dat het soo te nieten was, worde Nero veroorsaeckt, daer een ander van de handt van eenen Dorotheus in de plaetse te stellen.

Van Mander, Karel, Het leven der oude antijcke doorluchtighe schilders(publi: 1603:1604 ), « Van Appelles, Prince der Schilders », fol. 79r (n)

Men seght, dat Appelles, naer het naeckt van dese schoone Campaspé, maeckte de Venus Anadyomene, dat is, uyt Zee schijnen comende, waer van hier nae gesproken wert.

Dinet, Pierre, Cinq livres des hiéroglyphiques, où sont contenus les plus rares secrets de la nature, et proprietez de toutes chsoes. Avec plusieurs admirables considerations, et belles devises sur chacune d'icelles(publi: 1614), "Venus" (numéro livre V) , 600 (fran)

- [1] Statuë de Venus faicte par Appelles

Deux chefs-d'œuvres touchant ce subiect se racontent: tres memorables sur tous ceux qui onques furent. L'un de platte peincture, l'autre de plein relief: à sçavoir la tant[1] renommee Venus d'Apelles, sortant de la mer: Et la statuë de la mesme Deesse, faicte de marbre parien, par le tres-excellent sculpteur Praxiteles.[[[7:voir le reste dans Praxitèle Vénus]]

Butrón, Juan de, Discursos apologeticos, en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, que es liberal, de todos derechos, no inferior a las siete que comunmente se reciben(publi: 1626), « Discurso decimoquinto. Donde se muestra la veneracion en que los antiguos tuvieron la pintura, los principes que la professaron, y algunas de las muchas honras, y mercedes que le hizieron », fol. 105r (espagnol)

Por los pintores veneraron los antiguos sus Dioses, como dixo Ciceron, y notamos en otro lugar, que conoscieron los Dioses con los rostros que los pintores les dieron, y no con otra figura. Deos novimus ea facie quæ pictores, fictoresque voluerunt. Y Ovidio dixo, que si Apeles no huviera pintado a Venus, se estaria siempre debaxo de aguas del mar, dedonde procedio.

Si Venerem Cous nunquam pinxisset Apelles,

Mersa sub æquoreis illa lateret aquis.

Butrón, Juan de, Discursos apologeticos, en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, que es liberal, de todos derechos, no inferior a las siete que comunmente se reciben(publi: 1626), « Discurso decimoquinto. Donde se muestra la veneracion en que los antiguos tuvieron la pintura, los principes que la professaron, y algunas de las muchas honras, y mercedes que le hizieron », fol. 110r (espagnol)

Destas cosas, y de otras pinturas Plinio 25. cap. 10. Pintò quella tan celebrada Venus, que salia debaxo de las aguas, cuyo hermoso rostro, y pecho copiò tan bien de su amiga Frienes, que parecia la misma Venus, en los ojos de todos los Griegos, quando sueltas las ropas, y cabellos en las fiestas de Neptuno, y Ceres salia a la mar : a Diana valentissimamente.

Angel, Philips, Lof der Schilderkonst(publi: 1642, redac: 1641), p. 21 (n)

Om een exempel voor allen te stellen, soo hoort eens wat die groote VVeerelt-dwinger Alexander bestaen heeft, het welcke alle de voorgaende exempelen passeert: 'tis gebeurt dat Appellus schilderde na de schoone Campaspe, een Venus Anadyomene, dat is soo veel als een uyt zee komende Venus, met de welcke besich sijnde om haer schoonheyt opt nauste na te botsen, wert met groote liefde ontsteken, het welcke van Alexander ghesien sijnde (hoe seer Appellus het selve socht te bedecken) dede sijne genegenthedē niet minder wackeren. Siet daer nu twee verliefde tegen een; doch Alexander, die de werelt had' weten te dwingen, betoonde noch een grooter daet dan de werelt tot sijn wil te neygen. O! groot en wonderbaerlick stuck! de Prins overwint sijn eyghe gemoet, hy beteugelt sijn genegentheden, en schenct tot een belooninghe van de geschilderde Venus aen Appellus sijn lieve Campaspe. Waer kander oyt grooter belooninghe aen eenige Konst geschiet sijn? So en sijn niet alleen de stucken bemint geweest, die van soo konstige handen ghemaeckt waren, maer selfs de konstenaers sijn vā de grootste Monarchen ge-eert en geacht geweest. Een Griecksen Vorst (niet beter wetende dan dat dit tot eere van de Konst streckte) liet met een expres Verbot den geenen verbiedende de Konst te leeren, dewelcke niet Edel gebooren en waren, en wierde daer beneffens by de seven vrye Konsten gestelt, Plin. lib. 35. cap. 10.

Ridolfi, Carlo, Le meraviglie dell’arte, overo le vite de gl’illustri pittori veneti, e dello stato(publi: 1648), p. 7 (italien)

Ma tra le celebri opere da lui dipinte furono due Veneri, l’una, che usciva dal mare, la quale dedicò Augusto nel Tempio di Cesare suo padre, che fù detta Anadiomene <Anadiomene, cioè uscita dal mare>, l’altra per quelli di Coo, della quale scrisse Ovidio

Si nunquam Venerem Cois pinxisset Apelles

Mersa sub æquoris illa lateret aquis.

Vossius, Gerardus Joannes, De quatuor artibus popularibus, de philologia et scientiis mathematicis, cui operi subjungitur chronologia mathematicorum, libri tres, cap. V, De Graphice(publi: 1650), "De Graphice" (numéro cap. V, §49) , p. 84 (latin)

- [1] p. 591 ed. Commel.

Multum gloriam meruit pingendo Venerem ἀναδυομένη sive e mari emergentem. Quam fecit ad exemplum Campaspes, pellicis Alexandri : ut est apud Plinium lib. XXXV cap. X. Vel, ut Athenaeus lib. XIII [1] narrat, exemplo Phrynes, conventibus Eleusiniis, aut Neptuni feriis, nudae, ac capillo passo, mare ingredientis. De hac ita Ovidius lib. IV de Ponto eleg. I :

Vt Venus artificis labor est, et gloria Coi,

Aequoreo madidas quae premit imbre comas.

Ac Propertius lib. III eleg VIII :

In Veneris tabula summam sibi ponit Apelles.

Pader, Hilaire, Songe énigmatique sur la peinture universelle(publi: 1658), p. 2 (fran)

Une dame qui avoit ouvert par dedans me fit signe d’entrer. Je demeuray quelque temps interdit à l’aspect de tant de merveilles, c’estoit la plus belle personne du monde, toutes les plus justes proportions que ces fameux Peintres de la Grece ont donné à leurs Figures : toutes les Graces et autres perfections qu’Apellés et Fidias ont autrefois employé pour embellir la Deesse Venus, n’avoient rien qui aprochast de l’esclat de cette beauté ; et je croy que l’Imagination du plus excellent Desseignateur n’auroit sceu rien former dans son Idée de si achevé que ce qui s’offroit à mes yeux ; bien que les operations de l’Intellect surpassent beaucoup celles de la main.

[Félibien, André], De l’origine de la peinture et des plus excellens peintres de l’Antiquité(publi: 1660), p. 35-36 (fran)

Il me souvient, interrompit Pymandre, que ce peintre est un de ceux qui a laissé le plus d’ouvrages après sa mort ; car du temps de Pline il y avoit encore à Rome plusieurs tableaux de sa main que l’on avoit en grande estime ; et j’ay remarqué que l’on faisoit particulièrement estat d’une Venus sortant de la mer nommée à cause de cela Anadyomene, que l’Empereur Auguste dédia dans le temple de son père, et je pense aussi que ce fut à la gloire de ce tableau qu’Ovide fit ces deux vers.

Si Venerem Cous nusquam pinxisset Apelles,

Mersa sub aequoreis illa lateret aquis.

Ce n’est pas de ce tableau-là, repliquay-je, dont Ovide entend parler, mais c’est d’une autre Vénus qu’Apelle avoit commencée pour les habitants de Cos, qui, à ce qu’on dit, surpassoit de beaucoup la premiere, tant dans la force du dessein, que dans la beauté du coloris ; mais la mort de cet homme incomparable fut cause que cet ouvrage demeura imparfait, qui neanmoins se trouva si excellent que nul ne fut jamais assez hardy pour entreprendre d’achever ce qui en restoit à faire.

Félibien, André, Entretiens sur la vie et les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes, vol. 1(publi: 1666) (Ier Entretien), p. 74-75 (fran)

Il me souvient, interrompit Pymandre, que ce peintre est un de ceux qui a laissé le plus d’ouvrages après sa mort ; car du temps de Pline il y avoit encore à Rome plusieurs tableaux de sa main que l’on avoit en grande estime ; et j’ay remarqué que l’on faisoit particulièrement estat d’une Venus sortant de la mer nommée à cause de cela Anadyomene, que l’Empereur Auguste dédia dans le temple de son père, et je pense aussi que ce fut à la gloire de ce tableau qu’Ovide fit ces deux vers.

Si Venerem Cous nusquam pinxisset Apelles,

Mersa sub aequoreis illa lateret aquis.

Ce n’est pas de ce tableau-là, repliquay-je, dont Ovide entend parler, mais c’est d’une autre Vénus qu’Apelle avoit commencée pour les habitants de Cos, qui, à ce qu’on dit, surpassoit de beaucoup la premiere, tant dans la force du dessein, que dans la beauté du coloris ; mais la mort de cet homme incomparable fut cause que cet ouvrage demeura imparfait, qui neanmoins se trouva si excellent que nul ne fut jamais assez hardy pour entreprendre d’achever ce qui en restoit à faire.

Dati, Carlo Roberto, Vite de' pittori antichi(publi: 1667), « Postille alla Vita d’Apelle » , p. 142-144 (italien)

XXVIII. Ma l’opera più celebre di questo artefice insigne fu la Venere di Coo detta Anadiomene.

Cicerone l. 2 epist. 21. ad Attico. Et ut Apelles si Venerem, aut si Protogenes Ialysum illum suum caeno oblitum videret magnum, credo, acciperet dolorem. Et nella Verr. 4. Quid Cnidios, ut Venerem marmoream? Quid ut pictam Coos? Plin. 35. 10. Quae autem sint nobilissima non est facile dictu. Venerem exeuntem è mari Divus Augustus dicavit in delubro patris Caesaris, quae Anadiomene vocatur versibus Graecis tali opere dum laudatur victo, sed illustrato, etc. Di questa celebre pittura, come quegli che l’ebbero avanti agli occhi, fecero spessa memoria i poeti latini. E Ovidio in particolare per esser’ ella dedicata da Augusto nel Tempio di Giulio Cesare, dopo aver detto l. 2. Trist. v. 521. Scilicet in domibus vestris etc., poco dopo soggiunse.

Sic madidos siccat digitis Venus uda capillos,

Et modo maternis tecta videtur aquis,

l. 4. Eleg. I. d. Ponto.

Ut Venus artificis labor est, et gloria Coi,

Aequoreo madidas quae premit imbre comas,

l. 3. d. Art d’Am. v. 401.

Si Venerem Cous nusquam posuisset Apelles,

Mersa sub aequoreis illa lateret aquis.

E l. I eleg. 14. d. Amori.

Illis contulerim, quas quondam nuda Dione

Pingitur humenti substinuisse manu.

Properzio l. 3. Eleg. 9.

In Veneris tabula summam sibi ponit Apelles.

Cornelio Severo, o chi sia l’autore del Poemetto intitolato Etna,

Signaque nunc Paphiae rorantes arte capilli.

Che così doversi leggere, e non parte notò lo Scaligero, e me lo avvertì cortesemente con sua lettera Niccolò Einsio. La medesima Venere, o simigliante ebbe per la mente Apulejo quand’egli scrisse nel l. 2 dell’Asino d’Oro. Lacinijs cunctis renudata, crinibus dissolutis ad hilarem lasciviam, in speciem Veneris, quae marinos fluctus subit, pulchrè reformata; paulisper etiam glabellum foeminal rosea palmula potius obumbrans de industria, quam tegens verecundia. D’un altra Venere pur sorgente dal mare effigiata d’oro nella base del Giove Olimpio fatto da Fidia fa menzione Pausania nel primo libro degli Eliaci a 158. e d’una altresì figurata nella base, che reggeva il Carro d’Anfitrite, e di Nettunno nel Tempio posto sull’Ismo al princ. delle Cose Corintiache a 45. E in un’ epigramma di Lucilio l. 2 c. 25 dell’Antol. si rammenta, oltr’ a queste, una Venere Anadiomene formata d’oro. Artemidoro l. 2 c. 42 riferisce, che il sognare di vedere Venere Anadiomene presagisce a’ naviganti tempesta, e naufragio, ma tuttavia conserva, e conduce a buon fine i negozi già disperati. Non si debbon trascorrere senza qualche riflessione le parole di Plinio addotte si sopra attenenti alla Venere del nostro Apelle. Versibus Graecis tali opere dum laudatur victo, sed illustrato. Io non ardirei d’affermare che noi abbiamo alcuno de i versi mentovati da Plinio: certo è che nell’Antologia si leggono cinque epigrammi sopra tale argumento. l. 4. c. 12. ep. 26. 27. 28. 29. 30, d’Antipatro Sidonio, d’Archia, di Democrito, di Giuliano, e di Leonida Tarentino, de’ quali i primi due posson’ esser certamente di quelli, e il primo in particulare tradotto da Ausonio Epig. 104.

Emersam pelagi nuper genitalibus undis

Cyprin Apellei cerne laboris opus:

Ut complexa manu madidos salis aequore crines,

Humidulis spumas stringit utraque comis.

Iam tibi nos, Cypri, Iuno inquit, et innuba Pallas,

Cedimus: et formae praemia deferimus.

Vedine un’altro d’Angelo Poliziano Greco, e Latino l. 5. epist. 7. E uno di Giorgio Camerario negli Emblemi amorosi, a 27. Il naturale di questa Venere per detto di Plinio l. 35. c. 10. fu tratto da Campaspe. E per attestazione d’Ateneo l. 13. a 590. da Frine; dalla quale, secondo che afferma Clemente Aless. nell’Ammoniz. a’ gentili a 35. tutti i pittori ricavavano le immagini di Venere.

Dati, Carlo Roberto, Vite de' pittori antichi(publi: 1667), « Vita d’Apelle », p. 96-97 (italien)

- [1] XXVIII.

- [2] Plin. 35. 10

- [3] Strab. l. 12

- [4] Plin. 35. 10

- [5] Plin. 35. 10

- [6] Aten. l. 13. Rodig. 14. 15.

[1] Ma l’opera più celebre di questo artefice insigne fu la Venere di Coo detta Anadiomene, cioè emergente, o sorgente dal mare; della quale i poeti dissero si bei concetti, che in un certo modo superarono Apelle, ma lo resero illustre. Vedevasi per opera degl’ industri pennelli alzarsi dall’ onde la bella figlia del mare, e più lucente del sole con folgoranti pupille accender fiamme nell’acque. Ridean le labbra di rose, e facea si bel riso giocondare ogni cuore. Colori celesti esprimean la bellezza delle membra divine, per farsi dolci al cui soave contatto, detto avreste di veder correre a gara l’onde eccitando nella calma del mare amorosa tempesta. Sollevavan dall’acque le mani candidissime il prezioso tesoro di bionda chioma, e mentre quella spremeano parea che da nugola d’oro diluviasse pioggia di perle. [2] Si stupenda pittura dedicò Augusto nel Tempio di Giulio Cesare consagrando al Padre l’origine, e l’autrice di Casa Giulia; [3] e per averla da’ Cittadini di Coo rimesse loro cento talenti dell’imposto tributo. [4] Essendosi guasta nella parte di sotto non si trovò chi osasse restaurarla: onde tale offesa ridondò in gloria d’Apelle. I tarli finalmente affatto la consumarono, parendo che’l cielo invidiasse così bella cosa alla terra; e Nerone nel suo principiato in vece di quella ne pose una fatta da Doroteo. [5] Alcuni asseriscono che il naturale di questa Dea fosse cavato da Campaspe, [6] altri da Frine famosissima meretrice.

Pline (Gaius Plinius Secundus); Gronovius, Johann Friedrich (Johannes Federicus), C. Plinii Secundi Naturalis historiae, Tomus Primus- Tertius. Cum Commentariis & adnotationibus Hermolai Barbari, Pintiani, Rhenani, Gelenii, Dalechampii, Scaligeri. Salmasii, Is. Vossii, & Variorum. Accedunt praeterea variae Lectiones ex MSS. compluribus ad oram Paginarum accurate indicatae(publi: 1669) (vol. 3), p. 585 (latin)

[1]Venerem exeuntem e mari divus Augustus dicavit in delubro patris Cæsaris, quæ Anadyomene vocatur, versibus Græcis tali opere, dum laudatur, victo, sed illustrato. Hujus inferiorem partem corruptam qui reficeret, non potuit reperiri. Verum ipsa injuria cessit in gloriam artificis. Consenuit hæc tabula carie : aliamque pro ea substituit Nero principatu substituit suo, Dorothei manu.

- [1] Venerem exeuntem e mari divus Augustus]. Vt generis parentem. Pro ea Cois remissa tributa 100 talenta. Strabo lib. 14. Dalec.

Bellori, Giovanni Pietro, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni(publi: 1672), "L’Idea del Pittore, dello scultore e dell'architetto", 1664, p. 18 (italien)

: Ovidio […] altamente di Venere cantò, che se Apelle non l’avesse dipinta, sinora sommersa rimarrebbe nel mare ove nacque : Si Venerem Cois nunquam pinxisset Apelles/ Mersa sub aequoreis illa lateret aquis.

Moréri, Louis, Le Grand Dictionnaire historique, ou mélange curieux de l'histoire sacrée et profane(publi: 1674), art. « Appelles »(fran)

Mais les plus belles de toutes[Explication : ces pieces.] furent deux portraits de Venus, dont l’une qui sortoit de la mer, fut nommée Anadiomene, et l’ature est celle qu’il fit pour ceux de l’Isle de Co, dont Ovide parle en ces termes :

Si nunquam venerem Cois pinxisset Apelles,

Mersa sub aequoreis illa lateret aquis.

Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Hoe de Schoonheyt by d’ouden is betracht » (numéro VIII, 3) , p. 289 (n)

Apelles bracht de vermaerde Lais, eer zy noch volwassen was, dikwils te pas. Van gelijken Phryne en Campaspe, op de welke hy zoo ge weldich, om haer uitnemende schoonheit, verliefde, dat Alexander, dieze ook beminde, uit edelmoedigheit, haer aen hem overliet; op dat hy met ruste, de uit der Zee opklimmende Venus, by de Grieken Anadyomene genoemt, na haer mocht voltrekken.

Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Comment la beauté a été recherchée par les anciens » (numéro VIII, 3) , p. 433 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Apelle s’est souvent servi de la fameuse Laïs, avant qu’elle n’atteigne l’âge adulte, tout comme de Phryné et de Campaspé, dont il tomba si vivement amoureux de l’excellente beauté qu’Alexandre, qui l’aimait également, la lui céda, par magnanimité, afin qu’il pût en toute tranquillité peindre d’après ses traits la Vénus sortant de la mer, appelée par les Grecs Anadyomène.

Germain, Des peintres anciens et de leurs manières(publi: 1681), p. 101-102 (fran)

La seconde[Explication : pièce.], fut (dit-on) le tableau d’une Vénus endormie, mais représentée tellement au naturel, qu’en s’approchant pour la voir, il sembloit qu’on dût craindre de l’éveiller. Aussi ajoute-t-on, qu’il avoit mis au pied de ce portrait quatre vers grecs, qui disoient à peu près ainsi :

Admire le docte pinceau

Qui m’a sçu dépeindre si belle,

Et reconnois dans ce tableau

L’industrieuse main d’Appelle.

Regarde s’il est rien dans la terre et les cieux,

Parmi les hommes et les dieux,

Qui soit égal aux graces sans pareilles

Qui me font à tes yeux briller ;

Mais en me regardant laisse-moi sommeiller,

Ou je fuirai, si tu t’éveilles.

La troisième enfin, fut un portrait de la même Vénus, que cet admirable ouvrier dépeignit sortant de la mer, et qu’il tira, ou sur Campaspé, la plus chérie des maîtresses d’Alexandre, et la plus belle des femmes de son temps, comme assure Pline, ou selon Athénée livre 13, à la ressemblance de la belle Phryné, fameuse courtisane d’Athenes. Cet ouvrage fut estimé pour le plus grand chef d’œuvre de la peinture, et après lequel on ne croyoit pas qu’il fût possible de rien faire de beau ni de parfait. Aussi faisoit-il l’admiration de tout le monde, et la riche matiere des éloges des poëtes grecs et latins de ce temps-là.

Pline l’Ancien; Hardouin, Jean, Caii Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus,... in usum Serenissimi Delphini(publi: 1685) (t. V), p. 211-212 (latin)

Venerem exeuntem e mari divus Augustus dicavit[1] in delubro patris Caesaris, quae Anadyomene vocatur,[2] versibus Graecis tali opere, dum laudatur, victo, sed illustrato. Hujus inferiorem partem corruptam qui reficeret, non potuit reperiri. Verum ipsa injuria cessit in gloriam artificis. Consenuit haec tabula carie : aliamque pro ea Nero principatu substituit suo, Dorothei manu.

- [1] In delubro…Caesaris. Quod in Foro fuit, regione octava. Strabo lib. 14. pag. 657. Ἦν δὲ καὶ ἡ ἀναδυομένη Ἀφροδίτη, ἣ νῦν ἀνάκειται τῷ θεῷ Καίσαρι ἐν Ῥώμῃ, τοῦ Σεβαστοῦ ἀναθέντος τῷ πατρὶ τὴν ἀρχηγέτιν τοῦ γένους αὐτοῦ, etc.

- [2] [2] Versibus graecis. Extant in Anthologia, lib. 4. cap. 12 Epigrammata Graeca quinque, de hoc argumento, εἰς Ἀφροδίτην ἀνερχομένην άπὸ θαλάττης, Antipatri, Archiae, Democriti, Juliani, et Leonidae. Tu ea, si otium est, consule. Habe interim ea latine, ex Grotio : Antipatri quidem Sidonii.

Maternis primum de fluctibus emergentem

Cyprin Appelae cerne laboris opus.

Vt manibus mulcens respersos aequore crines.

De madidis spumam cogit abire comis !

Non tibi de forma posthac certabimus, ipsa

Dicant, si videant, nata sororque Jovis.

Archiae :

Fallimur ? an Venerem nudam spectavit Apelles,

Cum de caeruleo surgeret orta mari ?

Sic illam pelagi pinxit de rore madentem :

Ecce comam tenera tergit utraque manu.

Democriti :

Nuda Venus pelagi primum cum surgeret undis,

Auratas spuma de maris uda comas,

Taliter Aegaeo siccavit ab aequore tractam

Caesariem tenera pulcra per ora manu.

Exstans uberibus qua fas tenus : hanc, ita vel Mars

Si videat subitus, pectora turbet amor.

Juliani ex Praefecto Augustali :

En Cytherea recens maris e genitalibus undis :

Lucinae, ingenium fecit Apellis, opus.

Sed cito te tabula remove, ne te irriget imbre

Quae pluit abstertis spuma marina comis.

Si sic nuda Venus stetit in certamine mali,

Troja quod interiit, Pallas iniqua fuit.

Leonidae denique Tarentini :

Adhuc ab ipso matris orientem sinu,

Adhuc strepentem spumeo Cyprin solo,

Videns Apelles, inclytum formae decus,

Non emulatus arte, sed vivum dedit.

Videsne summis manibus ut stringat comam,

Micetque puris fulgurans oculis amor,

Matura tangi turgeant ut ubera ?

Nunc ipsa dicat Pallas et conjux Jovis :

Actum est, nec ultra, Juppiter, contendimus.

En quibus carminibus, aut certe haud absimilibus, Plinius victum Apellis opus, sed illustratum dicit.

Aglionby, William,, Painting Illustrated in Three Diallogues, Containing Choice Observations upon the Art(publi: 1685), p. 51 (anglais)

FRIEND – What are his most famous works?

TRAVELLER – ’Tis hard to say; but if we may judge by the judgment of Augustus Cæsar, we must give the prize to that famous Venus coming out of the sea; which he consecrated in the temple of his father Julius; and which, from her action, was call’d by the Greeks, Anadiomene, and was extreamly celebrated by their poets; a part of it being spoil’d by time, there was no painter found that would offer to mend it; so great was the skill of Apelles, and the veneration that all artists had for his works.

Bayle, Pierre, Dictionnaire historique et critique(publi: 1697), art. « Apelles », p. 301 (fran)

Le chef-d’œuvre d’Apelles étoit le portrait (G) de Venus sortant de la mer.

(G) Auguste le consacra dans le temple de Jules Cesar. Les parties inferieures en étoient gâtées, et personne ne fut capable de les retablir. Le tems acheva de ruïner le reste, et alors Neron fit faire une autre Venus par Dorothée, et la substitua à celle d’Apelles. Venerem exeuntem e mari Divus Augustus dicavit in delubro patris Caesaris quae Anadyomene vocatur, versibus Graecis tali opere dum laudatur victo, sed illustrato : hujus inferiorem partem corruptam qui regiceret non potuit reperiri. Verum ipsa injuria cessit in gloriam artificis. Consenuit haec tabula carie, aliamque pro ea Nero principatu substituit suo. Ce sont les termes de Pline au chapitre 10. du 35. Livre. Je raporte dans la remarque C le passage où il dit que la maîtresse d’Alexandre fut l’original d’après lequel cette Venus fut tirée. L’article de Phryne nous aprendra une tradition differente de celle-ci.

Rosignoli, Carlo Gregorio, La Pittura in giudicio overo il bene delle oneste pitture e’l male delle oscene(publi: 1697), « Le colpevoli discolpe de’ pittori immodesti » (numéro cap. III, §1) , p. 39-40 (italien)

Ingegnose a loro male sono le scuse che adducono i pittori, e appunto come i veli trasparenti, con cui talora cuoprono, e non cuoprono le lor ignude statue. Ecco la prima diffesa : che le imagini scoperte nel vivo, e al naturale del corpo, scuoprono meglio la maestria dell’arte : che sono tenute in maggior pregio, e celebrate con più alte lodi. Che ammiratione non eccitò la Venere d’Apelle, e l’Elena di Zeusi ? Quanti encomi hebbe appresso i moderni la Danae, e l’Adone del Titiano ? Che applausi non acquistò la Leda col Cigno del Bonarotti ? A tale scusa altra risposta non vi vuole, se non quella di Plutarco : Fatui est imitari auctorum vitia, non virtutes. Con che stoltezza s’imita più tosto il male, che il bene de’ pittori, lasciando tante lor opere sacre, e prendendo le profane, se taluna ne fecero ? Scarafaggi infelici, che godono solo dell’immondezze del loto, in vece di succiare il mele de’ fiori.

Piles, Roger de, "Si la poésie est préférable à la peinture", conférence prononcée à l'Académie royale de peinture et de sculpture le 7 mai 1701(redac: 1701/05/07), p. 72 (fran)

Ovide, tout poète qu’il est, dit que Vénus, cette déesse que la plume des auteurs a rendue si célèbre, serait encore dans le fond des eaux, si le pinceau d’Apelle ne l’avait fait connaître. De sorte qu’à cet égard, si la poésie a publié les beautés de Vénus, la peinture en avait tracé la figure et le caractère.

Palomino, Antonio, El museo pictórico y escala óptica(publi: 1715:1724), “Propiedades accidentales de la pintura”, §6 (numéro Tomo I, Teórica della pintura, II, 8) , vol. 1, p. 325 (espagnol)

Por eso afirma Ovidio, que si el famoso Apeles no hubiera pintado la hermosura de Venus, se hubiera quedado oculta, e ignorada, debajo de las ondas del mar, de cuya espuma, fingen los poetas, que fue formada; porque la fama de Apeles hizo a Venus más formosa, que la belleza, que celebró en ella la superstición gentílica.

Durand, David, Histoire de la peinture ancienne, extraite de l’Histoire naturelle de Pline, liv. XXXV, avec le texte latin, corrigé sur les mss. de Vossius et sur la Ie ed. de Venise, et éclairci par des remarques nouvelles(publi: 1725), p. 73 (fran)

- [1] Et qu’on ne dise point que la poësie reste, mais que la peinture n’est plus ; car cette poësie roule sur cette peinture, et si nous n’avions eû celle-ci, nous n’aurions jamais eû celle-là. La gloire de l’une a donc été conservée et consacrée même par le ministère de l’autre.

Ce tableau, qui étoit incomparable, a eû l’honneur d’être célébré par une foule de grands poëtes, tant grecs que latins, et on peut assurer que si la peinture y a été surpassée par la poësie, elle en a été non seulement illustrée, mais même couronnée : et c’est beaucoup que de l’avoir été, pour ainsi dire, de la propre main de sa rivale. [1] Voici de quelle manière l’ouvrage immortel a péri. Dès le tems d’Auguste, l’humidité en avoit déja gâté la partie inférieure. On chercha quelqu’un, de la part du prince, pour la retoucher ; mais il ne se trouva personne qui fût assez hardi pour l’entreprendre : ce qui augmenta la gloire du peintre grec, et la réputation de l’ouvrage même.

Note sur le texte latin, p. 269-270 :

(H) Versibus aliquot Graecis, tali opere dum laudatur victo, sed inlustrato. C’est la leçon de la I. Venitienne. Celle de Rome porte, Victa, sed illustrata : un MS. de Dalecamp, versibus aliquot Graecis collaudato et opere et pictore : c’est une corruption du texte. Hermolaus, qui travailloit sur l’édition de Parme, remet victo et illustrato, et s’appuye, dit-il, sur les MSS. Sans cela je lirois volontiers : Venerem exeuntem e mari Divus Augustus dedicavit in delubro Caesaris patris. Anadyomene vocatur ; versibus aliquot graecis, tantopere dum laudatur, victa, sed illustrata. Cujus inferiorem partem, etc. Cujus est de l’ed. de Venise : aliquot est dans un MS. de Dalecamp. Victa et illustrata sont de l’ed. de Rome. Tantopere dum laudatur, est du style de Ciceron, voyez Tusc. l. 3 cap. 8. L. Pisonis cognomen tanto opere laudatum : et partout ailleurs. Le quae Anadyomene vocatur, ne vient pas bien après delubro Caesaris. Enfin, j’avouë que ces 3 ablatifs de suite m’ont fait quelque peine, VERSIBUS graecis, tali OPERE… VICTO et illustrato. Cependant, je ne change rien ; parce que le sens est bon ; tali opere, c. à. d. tam absoluto, tam excellenti opere ; comme il a dit ailleurs, OPERIS absolutissimi, OPERUM claritates, opus immensi laboris, et du Laocoon, OPUS omnibus et picturae et statuariae artis praeponendum. J’ajouterai ici en passant qu’il semble que notre auteur élève la poësie au-dessus de la peinture, puisqu’il tombe d’accord que les vers qu’on fit sur cette Venus, surpasserent le pinceau d’Apelle. Ce jugement fait beaucoup d’honneur aux poëtes ; mais aussi le même Pline nous dira bientôt qu’Apelle, dans un autre sujet, s’élève au-dessus d’Homere : c’est une consolation pour les peintres. Voyez, sur cette fameuse question, le Songe de Philomathe, dans Félibien ; la Poësie y avance d’assez bonnes raisons en sa faveur, mais elle y débite de très méchants vers, et si elle gagne son procès au tribunal de l’esprit, elle le perd assurément à celui de l’oreille. Voyez encore M. de Piles, à la fin de son Cours de peinture, p. 420.

(I) Non potuit reperiri. C’est qu’il n’y eut point de peintre assez hardi pour éxposer son pinceau à côté de celui d’Apelle : cette modestie est fort sage. Deux degrez de lumiere envisagez séparément ne marquent pas toûjours une différence sensible : mais placez l’un à côté de l’autre, on ne sçauroit gueres s’y tromper. A moins donc qu’on ne soit sûr de son fait, les comparaisons sont fâcheuses. Carlo Maratti a fait paroître le même respect pour les ouvrages d’un autre Apelle. Car lorsqu’il fut choisi, comme le premier peintre de Rome, pour mettre la main au plafond du petit-Farnese, il ne se crut pas digne de mêler son pinceau avec celui de ce grand homme, mais se contenta de retoucher au pastel ce qui étoit le plus gâté ; afin, dit-il, que, s’il se trouve un jour quelqu’un plus digne que moi d’associer son pinceau avec celui de Raphaël, il puisse effacer mon ouvrage, pour y substituer le sien. Refl. sur la P. et la P. t. 2 p. 116.

Rollin, Charles, Histoire ancienne, tome XI, livre XXIII(publi: 1730:1738), « De la peinture » (numéro livre XXIII, ch. 5) , p. 183-184 (fran)

On prétend que sa Vénus, surnommée Anadyoméne, c’est-à-dire, qui sort de la mer, étoit son chef-d’œuvre. Pline[1] dit que cette piéce fut célébrée par les vers des plus grands poétes, et que, si la peinture y a été surpassée par la poésie, aussi en a-t-elle été illustrée.

- [1] Versibus græcis tali opere, dum laudatur, victo, sed illustrato.

Turnbull, George, A Treatise on Ancient Painting(publi: 1740), p. 57 (anglais)

The most celebrated piece of that great master Apelles, was his Venus Anadyomenè, or Venus coming out of the sea[1]. Lucian in his beautiful dialogue entitled, The images, where, in order to draw the portrait of a woman more charming than any he found existing, he borrows from all the best sculptors and painters their most masterly strokes, says, Euphranor shall paint her hair; Polygnotus her eye-brows, and the vermilion of her cheeks; but Apelles shall do all the rest of her body after the model of his Pancaste; that is to say, of his Venus which was done chiefly after the life, from Pancaste the Thessalian beauty, Alexander’s first mistress; whom he afterwards gave to Apelles upon his falling deeply in love with her[2]. This Venus was a consummate beauty; so perfect a piece, that, in Augustus’s time, this picture being then at Rome, and a little spoiled in some of the interior parts, no painter would adventure to repair it. It was in a like manner, with the greatest difficulty, that Carlo Maratti, as sweet and gracious as his pencil was, and as fine an idea of beauty as he had, was persuaded to retouch some parts of Raphael’s paintings in the little Farnese at Rome. Apelles had also begun another Venus, which not living to finish, no painter would ever undertake to complete; so elegant was the outlines and contours of this unfinished piece[3]. For that he had perfected the head, and upper part of the breast with admirable art Cicero tells us[4].

The charming beauties are often celebrated by the poets:

Formosæ periere comæ: quas vellet Apollo,

Quas vellet capiti, Bacchus inesse suo.

Illis contulerim, quas quondam nuda Dione

Pingitur humenti sustinuisse manu. Ov. Am. l. 2. El. 14.

Again, Sic madidos siccat digitis Venus uda capillos,

Et modo maternis tecta videtur aquis. Trist. l. 2. 526.

Ovid there describes several pictures in the palace of Augustus.

Again, Ut Venus artificis labor et gloria Coi

Aequoreo madidas quae premit imbre comas. Ov. Ep. de Ponto, l. 4. Ep. I.

And there is an epigram of Ausonius on the same subject.

Emersam pelagi nuper genitalibus ondis

Cyprin Apellei cerne laboris opus;

Ut complexa manu madidos salis aequore crines

Humidulis spumas stringit utraque comis.

Jam tibi nos Crypri, Juno inquit et innuba Pallas,

Cedimus, et formae praemia deferimus. Aus. Ep. n. 104. In Ven. Anady.

And another in the Greek Epigrams by Antipater Sidonius; thus translated into Latin by Grotius:

Maternis primum de fluctibus emergentem

Cyprin Apellei cerne laboris opus:

Ut manibus mulcens respersos æquore crines,

De madidis spumam cogit abire comis,

Non tibi de forma posthac certabimus, ipsæ

Dicent, si videant, nata sororque Jovis. Anthol. l. 4. tit. 12.

- [1] Venerem exeuntem e mari D. Augustus dicavit in delubro patris Caesaris, quae anadyomene vocatur; versibus Graecis, tali opere dum laudatur, victo, sed illustrato: Cuius inferiorem partem corruptam qui reficeret non potuit reperiri. Verum ipsa iniuria cessit in gloriam artificis. Plin. ibid.

- [2] Athenaeus, lib. 13. c. 6. says it was done after Phryne. Erat utique Phryne magis pulchra in iis partibus quae non videntur quamobrem haud facile fuit eam conspicere nudam: induebatur enim tunicam arcte carnes adstringentem neque publicis utebatur balneis. Frequentissimo tamen Eleusiniorum convenit feriatisque Neptuno diebus, in Graecorum omnium conspectu, deponens vestes et solvens comas, ingressa est mare: adeo ut Venerem e mari emergentem ad hoc etiam exemplum pinxerit Apelles.

- [3] Venerem Cois, superaturus etiam illam suam priorem. Invidit mors peracta parte, nec qui succederet operi ad praescripta lineamenta inventus est. Plin. 35. 17. Ad præscripta lineamenta, this properly signifies the contours in sculpture and painting. Tu videlicet solus vasis Corinthiis delectaris? — Tu operum lineamenta solertissime perspicis. Cic. in Ver. l. 4. So a poet contemporary with Pliny speaks:

Artificum veteres agnoscere ductus.

And a little afterwards:

Linea quæ veterem longe fateatur Achillem.

Stat. in Hercul. Lib. 4.

- [4] Epist. Ad Famil. Lib. I. Ep. 9. Nunc ut Apelles Veneris caput, et summa pectoris politissima arte perfecerit, reliquam partem corporis inchoatam reliquit.

Webb, Daniel, An Inquiry into the Beauties of Painting(publi: 1760), “Of colouring” (numéro ch. V) , p. 77-79 (anglais)

Accordingly, Parrhasius, Zeuxis and Apelles, the most celebrated painters, were at the same time the most excellent colourists. If we examine the praises bestowed on the last of them, whe shall find, that they turn chiefly on that truth and beauty, which are the gift of colours: the master-piece of this painter, and consequently of the art itself, was his Venus anadyomene. Tully thus marks its perfections[1], “In the Coan Venus, that is not real body, but the resemblance of a body : Nor is that ruddiness, so diffused and blended with white, real blood, but a certain resemblance of blood.” Ovid alludes to this same tenderness and warmth of pencil[2].

In graceful act her sea-wet locks compress’d,

Send the quick drops which trickle down her breast,

O’er her bright skin the melting bubbles spread,

And clothe her beauties in a softer shade.

- [1] In Venere Coa, corpus illud non est, sed simile corpori ; nec ille fusus et candore mixtus rubor, sanguis est, sed quaedam sanguinis similitudo. De nat. Deor. lib. i.

- [2] Sic madidos siccat digitis Venus unda capillos,/ Et modo maternis tecta videtur aquis. Lib. xi. Trist.

To the same purpose the epigrammatist Ausonius,

Ut complexa manu madidos salis aequore crines,/ Humidulis spumas stringit utraque comis.

Webb, Daniel, An Inquiry into the Beauties of Painting, (trad: 1765), p. 81 (trad: "Recherche sur les beautés de la peinture" par Bergier, Daniel Claude François en 1765)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Aussi Parrhasius, Zeuxis et Apelles, qui sont les plus célébres peintres de l’antiquité, étoient-ils en même temps les plus grands coloristes. Les louanges qu’ils ont reçues de leurs contemporains, tomboient principalement sur ce genre de vérité et de beauté qui est produit par le choix de la couleur. C’étoit dans cette partie sur-tout qu’excelloit Apelles ; son chef-d’œuvre, et par conséquent le chef-d’œuvre de l’art, étoit sa Venus Anadyomene[1]. Voici comment Cicéron s’exprime sur la perfection de ce morceau : « Dans la Venus de Cos, ce que nous voyons n’est point un corps, mais quelque chose qui y ressemble ; et ce vermillon mêlé et nuancé de blanc qui en couvre la peau, n’est point du sang, mais quelque chose que l’on prend pour du sang. C’est au même tableau qu’Ovide fait allusion dans ces vers :

Sic madidos siccat digitis Venus unda capillos,

Et modo maternis tecta videtur aquis.

Lib. II., Trist.

C’est ainsi que Venus, sortant de la mer, presse de ses mains son humide chevelure, on voit encore ruisseler sur son corps l’onde qui vient de lui donner l’être.

Et Ausonne, dans l’épigramme suivante[2]. « Voyez sous le pinceau d’Apelles, Venus à peine sortie du sein de l’onde qui l’a formée avec quelle grace pressant de ses deux mains sa moüette chevelure, elle en fait tomber l’écume salée dont elle est couverte. Ne semble-t-il pas entendre, et Junon, et la chaste Pallas lui dire dès ce moment : tu l’emportes, ô Venus, et nous t’abandonnons le prix de la beauté ? ».

- [1] In Venere Coa, corpus illud non est, sed simile corpori ; nec ille fusus et candore missus rubor, sanguis est, sed quaedam sanguinis similitudo. De Nat. Deor. Lib. I.

- [2] [4] Emersam pelagi nuper genitalibus ondis

Cyprin Apellei cerne laboris opus,

Ut complexa manu madidos salis aequore crines

Humidulis spumas stringit utraque et innuba Pallas,

Cedimus et formae praemia deferimus.

Jaucourt, Louis de, Encyclopédie, art. « Peintres grecs », tome XII(publi: 1765), p. 261 (fran)

Si les vers grecs qui subsistoient à la louange de la Vénus Anadyomene du même Apelle, avoient prévalu sur le tableau qui ne subsistoit plus, ils rendoient toujours hommage à sa gloire.

Jaucourt, Louis de, Encyclopédie, art. « Peintres grecs », tome XII(publi: 1765), art. « Peintres grecs » (numéro t. XII ) , p. 255 (fran)

Il mit le comble à sa gloire par son tableau de la calomnie, et par sa Vénus Anadyomene, que les Poëtes ont tant célébrée, et qu’Auguste acheta cent talens, c’est-à-dire selon le P. Bernard ; environ vingt mille guinées, ou selon Mrs Belley et Barthelemi, 470000 liv. de notre monnoie.

Falconet, Etienne, Traduction des XXXIV, XXXV et XXXVI livres de Pline l’Ancien, avec des notes(publi: 1772) (t. I), p. 163-164 (fran)

Auguste consacra dans le Temple de César son père, la Vénus sortant des ondes, nommée Anadyomène, tableau célébré par des vers grecs tels, qu’en surpassant l’ouvrage, ils l’ont illustré. Le bas de cette figure ayant été endommagé, on ne put trouver personne pour le raccomoder, en sorte que ce dommage même tourna à la gloire de l’artiste. Ce tableau périt de pourriture ; et Néron en substitua un autre à sa place, de la main de Dorothée. Apelles avoit commencé une autre Vénus à Cos qui auroit surpassé cette première, mais la mort envia la perfection de l’ouvrage, et personne ne se trouva qui voulût l’achever en suivant l’ébauche déjà formée (54).

Notes, t. I, p. 368-369 : (54) Bayle a fort bien montré que Pline manque ici d’exactitude, et qu’il multiplie les êtres sans nécessité, en faisant d’un seul morceau deux tableaux de Vénus qu’Apelles laissa imparfaits. (Voyez son article Apelles rem (I)). Quoiqu’il en soit de ce tableau ou de ces tableaux, Pline avoit oui dire que Campaspe servit de modèle pour la Vénus Anadyomène ; Athénée avoit aussi oui dire que c’étoit Phryné : d’où il résulte que la plupart de ces historiettes reçues de main en main, sont ou fausses ou incertaines ; ce qui n’empêche pas quelques écrivains d’assurer chacun de leur côté, que la chose s’est passée comme ils vous le disent. Campaspe et Phryné étant contemporaines, aurait pu toutes deux servir de modèle pour un même tableau ; et du reste il est fort indifférent que ce soit l’une ou l’autre. Ce n’est pas cependant que le sujet ne soit digne du savantissime Docteur Chrysostome Matanasius.

Falconet, Etienne, Traduction des XXXIV, XXXV et XXXVI livres de Pline l’Ancien, avec des notes(publi: 1772) (t. I), p. 374 (fran)

(59) Cela posé, nous voyons au n°15 du même chapitre, qu’Apelle n’a dû la grande célébrité de sa Vénus Anadyomène qu’à quelques petits vers, lesquels selon Pline, l’emportoient sur le tableau qu’ils ont illustré : versibus Graecis tali opere, dum laudatur, victo, sed illustrato : cette fois-ci l’éloge est un peu mince. Il serait cependant possible à toute rigueur qu’Apelles eut fait un tableau faible, et si faible en comparaison de ses autres ouvrages, que des vers très bien faits eussent mérité la préférence. Mais je demande comment il est possible qu’un tableau soit d’une assez grande beauté pour qu’il ne se trouve aucun peintre assez téméraire pour oser l’achever ; qu’il soit au point d’exciter à l’envi l’émulation des poëtes ; et que pourtant ce tableau soit inférieur aux cinq jolies petites épigrammes de l’Anthologie rapportées dans la note du Père Hardouin sur ce passage ? N’oublions pas que c’est de la belle Vénus sortant des ondes, de ce chef-d’œuvre de l’art, dont il est question.

Arnaud, François, Mémoire sur la vie et les ouvrages d’Apelle(redac: 1783/06/02) (t. III), p. 182 (fran)

Le plus célèbre de ses tableaux fut celui de Vénus anadyomène (11), que les poètes ont tant chantée, et en si beaux vers, dit Pline, qu’ils l’ont en quelque sorte emporté sur l’artiste (12). On y voyait la déesse s’élever insensiblement du sein de l’onde ; le doux feu de ses regards se répandait sur son céleste visage ; le sourire de sa bouche plus vermeille que la rose qui vient de s’épanouir, égayait toute la nature ; autour d’elle, les flots semblaient s’animer et se défier à qui embrasserait plus souvent et plutôt les membres délicats de ce corps divin, où circulait, au lieu de sang, une rosée céleste ; ses mains, où l’éclat de la pourpre se mêlait à la blancheur de l’ivoire, soulevaient et pressaient sa chevelure humide, et l’on eût pris, dit un ancien, les gouttes d’eau qui en distillaient pour une pluie de perles qui tombait d’un nuage d’or. Auguste, pour posséder ce chef-d’œuvre, remit à la ville de Cos cent talents de l’impôt auquel elle était assujettie ; et voulant consacrer l’origine de la famille Julia, il le plaça solennellement dans le temple de Jules César. Le temps en avait endommagé la partie inférieure, et nul artiste n’osa prendre sur soi de la réparer ; ainsi, la gloire d’Apelle reçut un nouvel éclat des injures, même du temps. Mais enfin, pendant que des monuments plus anciens et moins précieux subsistaient encore, celui-ci périt tout entier, comme si le ciel jaloux, dit un ancien, eût voulu en priver la terre.