Apelle et Protogène : le concours de la ligne

Bibliographie

Images

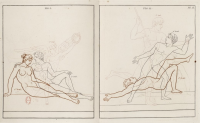

Le concours de la ligne entre Apelle et Protogène, reconstitutionQUATREMÈRE DE QUINCY Antoine Chrysostome

Medium : gravure

Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV(redac: 77, trad: 1985) (81-83)(latin)

Scitum inter Protogenen et eum quod accidit. Ille Rhodi uiuebat, quo cum Apelles adnauigasset, auidus cognoscendi opera eius fama tantum sibi cogniti, continuo officinam petiit. Aberat ipse, sed tabulam amplae magnitudinis in machina aptatam una custodiebat anus. Haec foris esse Protogenen respondit interrogauitque, a quo quaesitum diceret. “Ab hoc,” inquit Apelles adreptoque penicillo lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulam. Et reuerso Protogeni quae gesta erant anus indicauit. Ferunt artificem protinus contemplatum subtilitatem dixisse Apellen uenisse, non cadere in alium tam absolutum opus; ipsumque alio colore tenuiorem lineam in ipsa illa duxisse abeuntemque praecepisse, si redisset ille, ostenderet adiceretque hunc esse quem quaereret. Atque ita euenit. Reuertit enim Apelles et uinci erubescens tertio colore lineas secuit nullum relinquens amplius subtilitati locum. At Protogenes uictum se confessus in portum deuolauit hospitem quaerens, placuitque sic eam tabulam posteris tradi omnium quidem, sed artificum praecipuo miraculo. Consumptam eam priore incendio Caesaris domus in Palatio audio, spectatam Rhodi ante, spatiose nihil aliud continentem quam lineas uisum effugientes, inter egregia multorum opera inani similem et eo ipso allicientem omnique opere nobiliorem.

Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV, (trad: 1985) (81-83)(trad: "Histoire naturelle. Livre XXXV. La Peinture" par Croisille, Jean-Michel en 1985)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Ce qui se passa entre Protogène et lui ne manque pas de sel. Le premier vivait à Rhodes, Apelle y débarqua, brûlant de prendre connaissance de son œuvre, dont seule lui était parvenue la renommée, et il gagna incontinent son atelier. Le maître était absent, mais un tableau de notables proportions placé sur un chevalet était surveillé par une vieille femme toute seule. À sa question, elle répondit que Protogène était sorti et demanda qui elle devrait lui annoncer comme visiteur. « Voici », dit Apelle, et, s’emparant d’un pinceau, il traça au travers du tableau une ligne de couleur d’un délié extrême. Au retour de Protogène la vieille lui révéla ce qui s’était passé. On rapporte qu’alors l’artiste, dès qu’il eut contemplé cette finesse, dit que le visiteur était Apelle et que personne d’autre n’était capable de rien faire d’aussi achevé ; puis il traça lui-même, avec une autre couleur, une ligne encore plus fine sur la première et repartit en prescrivant, au cas où l’autre reviendrait, de la lui montrer et d’ajouter que c’était là l’homme qu’il cherchait. C’est ce qui se produisit, car Apelle revint et, rougissant de se voir surpassé, il refendit les lignes avec une troisième couleur, ne laissant nulle place pour un trait plus fin. Protogène alors, reconnaissant sa défaite, descendit en hâte au port à la recherche de son hôte et il fut décidé de garder ce tableau pour la postérité comme un objet d’admiration, universel certes, mais tout particulièrement pour les artistes. J’apprends qu’il a brûlé lors du premier incendie du palais de César sur le Palatin ; nous avions pu le contempler auparavant : sur une grande surface il ne contenait que des lignes qui échappant presque et, semblant vide au milieu des chefs-d’œuvre de nombreux artistes, il attirait l’attention par là-même et était plus renommé que tous les autres ouvrages.

Pline l’Ancien; Landino, Cristoforo, Historia naturale di C. Plinio secondo tradocta di lingua latina in fiorentina per Christophoro Landino fiorentino, fol. 240v (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

E da notare quello che intervenne tra lui e Protogene. Navigo in Rhodi Appelle cupido di vedere l’opere di Protogene elquale conosceva solamente per fama. Arrivo adunque alla sua officina ne velo trovo: ma vide una tavola grande laquale havea acconcia per dipingervi et una vecchia che la guardava et domandandolo la vechia chi esso fussi elquale adomandassi Protogene: rispose Apelles e prese el penello e meno una linea per quella tavola di somma tenuita: Torno Protogene et inteso dalla vecchia tutto il facto e riguardando tanto sottile linea disse chostui e Apelle perche altri non harebe facta si perfecta opera e dipoi fece una altra linea d’uno altro colore appresso a quella e più sottile di quella e partendosi dixe ala vechia che se Abpelle (sic) ritornassi gli mostrassi la linea e dicessi questo e quello che tu cerchi. Torno Apelles e vergognandosi essere stato vincto fece una terza linea a traverso di quelle d’uno altro colore tanto sottile che non lascio logho da poterla fare piu sottile. Protogene confessò se essere vincto e di subito ando al porto e condusse Appelle a casa sua e la tavola rimase dipoi in quella forma con admiratione di ciaschuno ma piu de gli artefici che nelle sequente eta furono. Questa arse nel primo incendio dela casa di Cesare in palatio, ma io l’havevo veduta innanzi non senza stupore: nellaquale niente altro era dipincto che quelle linee, lequali fugivano la vista, e così vota era più nobile che alcuna altra opera.

Pline l’Ancien; Brucioli, Antonio, Historia naturale di C. Plinio Secondo nuovamente tradotta di latino in vulgare toscano per Antonio Brucioli, p. 989-990 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

E da notare che cosa accade fra Protogene, e lui. Quello viveva a Rhodi, dove navico Apelle avido di conoscere le opere sue, essendogli cognito solamente per fama, e subito ne ando alla sua stanza. Et esso non vi era, ma una tavola di gran grandezza in quel luogo adattata alla pittura, et una vecchia che la guardava. Et questa disse che Protogene era fuore, e domando chi fusse che lo domandasse. Questo (disse Apelle) e preso uno pennello fece una linea per quella tavola di estrema suttilita. Ritornato Protogene, la vecchia gli disse quelle cose che erano accadute. Dicano che subito l’artefice disse, havendo contemplata la sottilita, esservi venuto Apelle, perche non poteva cadere in altro tanto assoluta opera. Et esso allhora di uno altro colore tiro in essa linea un’ altra piu sottile, e partendosi, comandò alla vecchia, che se quel tale ritornava, gli dimostrasse, e dicesse questo essere quello che cercava. Et cosi avvenne, perche ritornò Apelle, e vergognandosi di essere vinto, con uno terzo colore, seco pel mezo le linee, non lasciando piu luogo alla sottilita. Et Protogene confessandosi di essere vinto, ne ando al porto, cercando questo hospite. Et piacquegli di dare quella tavola cosi à posteri, con ammiratione di tutti, e massimamente di simili artefici. Et questa arse nel primo incendio della casa di Cesare nel palattio, havendola noi avanti avidamente veduta, di grande spacio, e niente altro conteneva, che linee, lequali apena si potieno discernere, fra le egregie opere di molti simile al vano, e per questo stesso allettante, e più nobile di ogni opera.

Pline l’Ancien; Domenichi, Lodovico, Historia naturale di G. Plinio Secondo tradotta per Lodovico Domenichi, con le postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati alteri auttori… et con le tavole copiosissime di tutto quel che nell’opera si contiene…, p. 1098-1099 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Notabil cosa è quella, che passò fra Protogene e lui. Stava Protogene a Rhodi; dove essendoito Apelle, desideroso molto di conoscere di vista lui, ilquale egli conosceva solamente per fama, subito andò a trovarlo a bottega. Era allhora Protogene fuor di casa, e non c’era altri che una vecchia, laquale era lasciata guardia d’una gran pittura, ch’egli tuttavia dipigneva. Questa vecchia rispose, che Protogene era fuor di casa, e domandogli chi era, che lo voleva; disse Apelle, direte el padron vostro; ch’io lo voleva io; e dato di mano a un pennello, tirò una linea sottilissima di colore per la tavola. Tornato che fu Protogene a casa, la vecchia gli disse quel ch’era passato. Dicono, che l’artefice subito havendo considerato bene la sottigliezza di quella linea, disse, che colui ch’era venuto quivi, era Apelle; percioche altri che egli non havrebbe potuto fare cosa tanto perfetta. Allhora Protogene tirò una linea piu sottile d’un altro colore in quella medesima, e uscendo di casa, ordino alla vecchia, che se colui tornava, gliela mostrasse, e dicessegli, come colui ch’egli cercava, l’haveva fatta, e cosi avenne. Percioche essendo tornato Apelle, ma vergognandosi d’esser vinto, tagliò quelle due linee con un terzo colore, non vi lasciando piu luogo da farvene alcuna altra piu sottili. Perche Protogene confessandossi d’esser vinto, corse al porto, cercando di quel forestiere. Et contentossi che quella tavola rimanesse con quelle linee, con maraviglia d’ogniuno, ma sopra tutto de gli huomini dell’arte. Truovasi, che questa tavola andò a male, quando la prima volta arse la casa di Cesare in palazzo, desiderosamente prima veduto da ogniuno; laquale come che fosse molto grande, altro non conteneva in se fuor che linee, lequali fuggivano la vista, e fra le opere illustri di molti parea quasi vana; e perciò allettava gli occhi delle persone, ed era molto più nobile d’ogni altra figura.

Pline l’Ancien; Du Pinet, Antoine, L’histoire du monde de C. Pline second… mis en françois par Antoine du Pinet, p. 948-949 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

- [1] l’eschaffaut

Sur quoy me souvient d’un acte fort gentil, dont il usa a l’endroit de Protogenes. Car ayant fantasie de cognoistre plus familierement Protogenes et de voir de sa besongne, pour ce qu’il en avoit tant ouy parler, il alla expres à Rhodes, où estant, s’achemina droit a sa boutique qu’une vieille gardoit, car de fortune Protogenes n’y estoit pas. Et comme il s’en vouloit aller, n’ayant trouvé celui qu’il cerchoit, la vieille luy demanda son nom pour savoir dire à Protogenes qui l’auroit demandé à son retour. Alors Apelles print un pinceau, et voyant sur l’estandy [1] de la boutique une toile tendue en un chassy, preste à peindre, y fit avec le pinceau un trait fort subtil, disant à la vieille, Vous direz à votre maistre, que celuy qui a fait ce trait l’a demandé. Protogenes donc estant de retour, et s’estant enquis de ceux qui l’avoyent demandé, la vieille luy compta tout ce qui estoit passé entre elle et Apelles. Ce qu’oyant Protogène, cognut au seul trait qu’Apelles avoit fait, qu’il estoit arrivé à Rhodes : car à son dire, il n’estoit possible qu’un autre qu’Apelles eust sceu faire un trait de couleur si subtil que cestuy-là. Et neantmoins ayant trempé un pinceau d’une autre couleur, il fit un autre trait au mesme tableau encore plus subtil que celuy d’Apelle : commandant à sa vieille au sortir de la maison, que si Apelles retournoit une autre fois le demander, qu’elle lui monstrast le traict qu’il avoit fait, luy declarant que celuy qu’il cerchoit l’avoit fait. Ce qu’advint : car Apelles estant retourné à la boutique de Protogenes pour le trouver, et se sentant aucunement confus d’avoir esté vaincu, print un autre pinceau d’une tierce couleur : duquel il coupa si subtilement les deux traits precedens, qu’il n’estoit possible d’en faire de plus subtils. Quoi voyant Protogenes, se confessant vaincu, courut au havre pour y chercher Apelle pour le recevoir hospitalement, et faire alliance d’hospitalité avec luy. En memoire de quoy, et l’un et l’autre laisserent ce tableau avec ses trois traits seulement, au grand estonnement de tous ceux qui les voyent encores, et plus encores de ceux qui s’entendoyent en cest art : car ce tableau fut seulement bruslé au premier feu qui se mit au palais de Caesar. Et de fait, j’ay prins autresfois grand plaisir à les contempler : car il estoit de grand volume, et neantmoins ne contenoit autre chose que ces trois traits, qui encore estoyent si menus, qu’à peine les pouvoit-on voir, de sorte qu’il sembloit que ce fust toile simple qu’on eust là mis parmi les autres riches tableaux qui estayent, et toutesfois ce tableau vide estoit plus considéré et estimé plus riche que tous les autres.

Pline l’Ancien; Poinsinet de Sivry, Louis, Histoire naturelle de Pline, traduite en françois [par Poinsinet de Sivry], avec le texte latin… accompagnée de notes… et d’observations sur les connoissances des anciens comparées avec les découvertes des modernes, vol. 11, p. 247-249 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)

Tout le monde a entendu parler de ce qui se passa entre Apelle et Protogene. Celui-ci demeuroit à Rhode. Apelle aborde dans cette isle, curieux de connoître ses ouvrages, dont il avoit entendu faire de grands récits. Il va droit à l’attelier. Protogene étoit absent ; une seule vieille étoit là, laissée à la garde d’une tableau immense dressé sur le chevalet, et sur lequel il n’y avoit encore rien de peint. Cette vieille dit à Apelle que Protogene étoit sorti. Qui lui dirai-je (ajouta-t-elle) avoir demandé à lui parler ? Celui-ci répondit, Apelle ; et en même tems saisissant un pinceau imbu de couleur, il conduisit sur le vaste champ de la toile un trait d’une étonnante ténuité. La vieille apprend à Protogene, de retour, ce qui s’étoit passé. On dit que cet artiste n’eut pas plutôt jetté les yeux sur ce linéament si subtil[1], qu’il s’écria qu’Apelle étoit venu, nul autre que lui n’étant capable de rien faire de si parfait. Prenant toutefois lui-même le pinceau, il conduisit sur ce linéament un trait d’une autre couleur, et si subtil, que la couleur de dessous le débordoit de part et d’autre. Ce qui étant fait, il sortit, commandant à la vieille, si l’étranger revenoit demander Protogene, de lui répondre, en lui montrant ce second trait : Voilà celui que vous cherchez. En effet, ce qu’il avoit prévu arriva. Apelle se présente une seconde fois ; il voit, non sans honte, qu’il a été suprassé : il reprend donc le pinceau, et dans l’interligne tracée par Protogene, il trace un troisième trait, qui tranche par le milieu les deux autres couleurs, ne laissant plus d’espace intermédiaire où tracer un quatrième linéament, si subtil qu’on le supposât. Cette fois-ci Protogene s’avoua vaincu, et sans autre délai, courut chercher son hôte au port. Ils convinrent de transmettre le tableau en cet état à la postérité ; monument d’admiration, non seulement pour le commun des hommes, mais même pour les artistes. J’ai oui dire que ce tableau avait été consumé dans le premier incendie[2] de la maison Césarienne au Palatium. C’étoit un spectacle vraiment singulier que ce vaste tableau, semblable à un grand vuide, au milieu de tant de chefs-d’œuvre, et qui, par cette raison, piquoit davantage la curiosité, et éclipsoit les ouvrages les plus accomplis, encore qu’il ne présentât que de simples linéaments si déliés, que la vue avoit peine à les saisir.

- [1] Ce qui fait dire à Stace, in Herc. Vind.

Linea quae veterem longè fateatur Apellem.

- [2] Sous Auguste. Voyez Suétone, chap. 57.

Pline l’Ancien; Hardouin, Jean, Caii Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus,... in usum Serenissimi Delphini, 208

Notice: Undefined offset: 999 in /var/www/html/pictor-in-fabula/WP/wp-content/themes/twentythirteen-child/template-anecdotes.php on line 576

()

Scitum est inter Protogenem et eum quod accidit. Ille Rhodi vivebat : quo cum Apelles adnavigasset, avidus cognoscendi opera ejus, fama tantum sibi cogniti, continuo officinam petiit. Aberat ipse, sed tabulam amplae magnitudinis [1]in machina aptatam picturae, anus una custodiebat. Haec Protogenem foris esse respondit, interrogavitque, a quo quaesitum diceret. Ab hoc, inquit Apelles : arreptoque penicillo [2]lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulam. Reverso Protogeni, quae gesta erant, anus indicavit. Ferunt artificem protinus contemplatum subtilitatem dixisse Apellem venisse : non enim cadere in alium tam absolutum opus. Ipsumque alio colore tenuiorem lineam in illa ipsa duxisse, praecepisseque abeuntem, si redisset ille, ostenderet, adjiceretque hunc esse quem quaereret : atque ita evenit. Revertitur enim Apelles, sed vinci erubescens tertio colore lineas secuit, nullum relinquens amplius subtilitati locum. At Protogenes victum se confessus, in portum devolavit, hospitem quaerens. Placuitque sic eam tabulam posteris tradi, omnium quidem, sed artificum praecipuo miraculo. Consumptam eam [3]priore incendio domus Caesaris in Palatio audio : spectatam olim tanto spatio nihil aliud continentem, quam lineas visum effugientes, inter egregia multorum opera [4]inani similem, et eo ipso allicientem, omnique opere nobiliorem.

[1] In machina. Le chevalet.

[2] Lineam ex colore. Lineam cave credas in pictura idem atque in geometrice esse, longitudinem sine latitudine. Est penicilli ductus, quem Graeci γραμμήν vocant, ut γραφεῖς pictores, opusque γράμμα. Nos tractum penicilli vocamus : hinc omnibus lineis absolutum opus, de consummato diximus, quod est ex pictura desumptum, καὶ μεταφοράν. Linearum porro tenuitate opus est, in multis lineamentis effingendis, in capillamento, exempli gratia, in venis, similibusque exacte formandis : hic enim non pressiore nisu, sed delicata as suspensa manu geri rem oportet. Statius, in Hercule Vind. Linea quae veterem longe fateatur Apellem.

[3] Priore incendio. Meminit Tranquillus in Octavio, cap. 57. In restitutionem Palatinae domus incendio absumptae etc. Vide notas et emend. num. XI.

[4] Inani similem. Ab omni pictura nudam : cum lineas modo tenues, nullam effigiem contineret.

Alberti, Leon Battista, De pictura(publi: 1540, redac: 1435, trad: 2004) (II, 31), p. 116 (latin)

Circumscriptio quidem ea est quae lineis ambitum fimbriarum in pictura conscribit. In hac Parrhasium pictorem eum, cum quo est apud Xenophontem Socratis sermo, pulchre peritum fuisse tradunt, illum enim lineas subtilissime examinasse aiunt. In hac vero circumscriptione illud praecipue servandum censeo, ut ea fiat lineis quam tenuissimis atque admodum visum fugientibus; cuiusmodi Apellem pictorem exerceri solitum ac cum Protogene certasse referunt. Nam est circumscriptio aliud nihil quam fimbriarum notatio, quae quidem si valde apparenti linea fiat, non margines superficierum in pictura sed rimulae aliquae apparebunt.

Alberti, Leon Battista, De pictura, (trad: 2004) (II, 31), p. 117 (trad: " La Peinture" par Golsenne, Thomas; Prévost, Bertrand en 2004)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

La circonscription consiste à inscrire par des lignes, dans la peinture, le tour des contours. On rapporte que le peintre Parrhasios, qui d’après Xénophon dialogua avec Socrate, était à cet égard merveilleusement habile : on prétend en effet qu’il s’était appliqué au tracé des lignes les plus fines. De fait, à mon avis, il faut veiller tout spécialement à ce que cette circonscription soit faite de lignes les plus ténues possible et qui échappent totalement à la vue ; comme celles que le peintre Apelle avaient coutume de s’exercer à tracer et qui l’ont conduit à rivaliser avec Protogène. La circonscription n’est en effet – dit-on – rien d’autre que le marquage des contours qui, s’il était effectué au moyen d’une ligne très visible, ne montrerait pas dans la peinture les bordures des surfaces mais des sortes de fissures.

Alberti, Leon Battista, De pictura , (trad: 1536) (II, 31), p. 237-238 (trad: "[Della pittura]" en 1536)(italien)(traduction ancienne de l'auteur)

Sarà circunscrizione quella che descriva l’attorniare dell’orlo nella pittura. In questa dicono Parrasio, quel pittore el quale appresso Senofonte favella con Socrate, essere stato molto perito e molto avere queste linee essaminate. Io così dico in questa circonscrizione molto doversi osservare ch’ella sia fatta di linee sottilissime fatta, quasi tali che fuggano essere vedute, in quali solea sé Appelles pittore essercitare e contendere con Protogene ; però che la circonscrizione è non altro che disegnamento dell’orlo, quale ove sia fatto con linea troppo apparente, non dimostrerà ivi essere margine di superficie ma fessura.

Ghiberti, Lorenzo, I commentarii(redac: (1450)), p. 73-74 (italien)

Questo intra Apelle e Protogine intervenne. A Rodi habitava Protogine, dove andò Appelle desideroso di conoscere l’opere di colui, le quali avea conosciute per fama. Giunto in Rodi, inmantanente andò alla casa di Protogine, quando esso Protogine non v’era, ma una vecchia guardante il luogo ove Protogine lavorava. Era in detto luogo una grande tavola, la quale era ingessata per disegnarla. Rispuose, la donna anticha, Protogine non esser in casa. L’anticha donna domandò Appelle chi egli era che •llo dimandava: sanza altro dire tolse uno pennello di quel luogo e fece uno tratto sottilissimo nella tavola. Tornato Protogine, dalla donna fu riferito ciò che aveva fatto. “Questo ha fatto Appelle.” Tolto Protogine il medesimo colore, et allato a quella lineta ne fè un’altra, molto più mirabile che quella d’Appelle. Allora Protogine disse alla donna: “Quando esso ritorna, digli ch’io el cercava.” E di poi, Appelle tornando, vedendo la linea di mano di Protogine essere molto più sottile che la sua, si vergognò esser vinto. Appelles rifece una altra linea, tanto sottile che essa non potea essere più. Protogine, veduta la linea fatta per le mani d’Appelle tanto mirabilmente, si confessò esser vinto.

Tengo che questo che Prinio scrive veramente può esser vero, ma molto mi maraviglio, sendo in costoro tanta profondità d’arte, e con tutte le parti del pittore e di geometria e dello scultore, mi pare certamente una debile dimostratione, e •ssì fatto autore questo recita la pruova di costoro, parlo come scultore e certo credo dovere esser così. Ma pure io parlerò, con riverentia di ciascuno lettore, io narrerò il creder mio, conciò sia cosa che Appelle compuose e publicò libri continenti dell’arte della pictura. Essendo ito a Rodi, a casa Protogine, trovando la tavola apparecchiata e volendo mostrare Appelle la nobiltà dell’arte della pictura, e quanto egli era egregio in essa, tolse il pennello e compuose una conclusione in prospettiva appartenente all’arte della pictura. Tornando Protogine, subito conobbe quella essere cosa d’Appelle et egli, come docto, Protogine ne fece un’altra conclusione, rispondente a quella. Tornando Appelle alla casa di lui, esso Protogine si nascose. Vide Appelle rifare un’altra conclusione di tanta perfectione e di tanta maraviglia nell’arte, non era possibile a Protogine agiugnere a essa, e vergognossi d’esser vinto. Nondimeno, andando ritrovò Appelle. […] Piacque a Protogine quella tavola, dove erano fatte le linie di mano d’Appelle, fosse veduta da tutto el popolo, overo conclusioni appartenenti alla pictura, e spetialmente da’ pictori e dagli statuarii, e da quelli erano periti. Ciascuno si lodava maraviglosamente. Consumossi detta tavola nelli incendii della casa di Cesare.

Filarete, Antonio di Pietro Averlino, dit, Trattato di architettura(redac: (1465)) (l. XXI ), p. 642-543 (italien)

Ma per volere queste cose fare in disegno senza altre misure di sesto, o di quadra, che benché così di punto non si possa come co’detti strumenti fare; se già non facessi come dice fu Apelle, e anche Zeusis[Note contexte], el quale dice che tirava le sue linee diritte col pennello, come fatto avesse proprio con la riga e più : che in su una sua sottilissima linea che lui aveva fatta el sopradetto ne tirò un’altra. O vero, come che dice quegli ancora, l’uno girò uno tondo perfetto senza sesto, e l’altro al primo posto punto nel mezzo misse, el sesto l’avesse proprio fatto. Se così fu, grazie date dalla natura, e non per pratica, anzi per accidente fare si potrebbe, se già a ventura o caso non venisse fatto.

Filarete, Antonio di Pietro Averlino, dit, Trattato di architettura(redac: (1465)) (l. XIX), vol. 2, p. 584 (italien)

Eragli ancora quello pittore dipinto, cioè Parrisio, il quale dice Zenofonte a Socrate costui essere stato molto perito in linie; pareva ci fusse ancora quello che sentendo la gran fama d’Apelle andò alla sua terra per conoscerlo, e non trovandolo in casa, solo una tavola vidde da lui cominciata e giù per una linea sottilissima da lui fatta, in quella medesima d’un altro colore ne fe’ con uno pennello un’altra.

Verino, Ugolino, De illustratione urbis Florentiae libri tres(publi: 1583, redac: 1488), folio 17r-v. (latin)

Et forsan superat Leonardus Vincius omnes ;

Tollere de tabula dextram sed nexcit, et instar

Protogenis multis vix unam perfecti annis.

Érasme (Desiderius Erasmus), Collecteana Adagiorum(publi: 1500, trad: 2011), « Nullam hodie lineam duxi » (numéro 312) , vol. 1, p. 286-287 (latin)

Τἠμερον οὐδεμἰαν γραμμὴν ἤγαγον, id est Hodie nullam lineam duxi. Ab Apelle pictore natum adagium in eos quadrat, quibus cessatum ab exercitio studii artisque suae. Id refertur a Plinio libro trigesimoquinto, capite decimo, cuius uerba non grauabor in hoc commentarium transcribere. Scitum est, inquit, inter Protogenen et eum quod accidit. Ille Rhodi uiuebat, quo cum Apelles adnauigasset auidus cognoscendi opera eius fama tantum sibi cogniti, continuo officinam petiit. Aberat ipse, sed tabulam amplae magnitudinis in machina aptatam anus una custodiebat. Haec Protogenem foris esse respondit interrogauitque a quo quaesitum diceret. Ab hoc, inquit Apelles adreptoque penicillo lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulam. Reuerso Protogene quae gesta erant anus indicauit. Ferunt artificem protinus contemplatum subtilitatem dixisse, Apellem uenisse. Non enim cadere in alium tam absolutum opus, ipsum tunc alio colore tenuiorem lineam in ipsa illa duxisse praecepisse abeuntem, si redisset ille, ostenderet adiceretque hunc esse quem quaereret. Atque ita euenit. Reuertitur enim Apelles, sed uinci erubescens tertio colore lineas secuit nullum relinquens amplius subtilitati locum. At Protogenes uictum se confessus in portum deuolauit hospitem quaerens. Placuit sic eam tabulam posteris tradi omnium quidem, sed artificum praecipuo miraculo. Consumptam eam constat priore incendio Caesaris domus in Palatio auide ante a nobis spectatam, spatiosiore amplitudine nihil aliud continentem quam lineas uisum effugientes, inter egregia multorum opera inani similem et eo ipso allicientem omnique opere nobiliorem. Apelli fuit alioqui perpetua consuetudo numquam tam occupatum diem agendi, ut non lineam ducendo exerceret artem, quod ab eo in prouerbium uenit. Hactenus Plinius. Ceterum ad hanc lineam, qua protinus agnitus est a Protogene, respexit Statius in Hercule Vindice Epitrapezio, cum ait:

Linea quae ueterem longe fateatur Apellem.

Érasme (Desiderius Erasmus), Collecteana Adagiorum, (trad: 2011), « Aujourd’hui je n’ai pas tracé une ligne » (numéro 312) , vol. 1, p. 286-287 (trad: "Les Adages" par Saladin, Jean-Christophe en 2011)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Cet adage, qui tire son origine du peintre Apelle, concerne ceux qui ont marqué une pause dans la pratique de leur étude et de leur art. C’est rapporté au livre 35 de Pline, chapitre 10 et ce sera un plaisir pour moi de transcrire ses propos dans mon recueil. […] Suffit pour Pline. Par ailleurs c’est à cette ligne, grâce à laquelle sur-le-champ Apelle avait été reconnu par Protogène, qu’a songé Stace dans l’hercule sur la table de Vindex quand il dit :

La ligne de très loin révèle son pinceau,

Celui du vieil Apelle.

Érasme (Desiderius Erasmus), Collecteana Adagiorum, (trad: 2011), « Aujourd’hui je n’ai pas tracé une ligne » (numéro 312) , vol. 1, p. 286-287 (trad: "Les Adages" par Saladin, Jean-Christophe en 2011)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Cet adage, qui tire son origine du peintre Apelle, concerne ceux qui ont marqué une pause dans la pratique de leur étude et de leur art. C’est rapporté au livre 35 de Pline, chapitre 10 et ce sera un plaisir pour moi de transcrire ses propos dans mon recueil. […] Suffit pour Pline. Par ailleurs c’est à cette ligne, grâce à laquelle sur-le-champ Apelle avait été reconnu par Protogène, qu’a songé Stace dans l’hercule sur la table de Vindex quand il dit :

La ligne de très loin révèle son pinceau,

Celui du vieil Apelle.

Maffei, Raffaele (Il Volterrano), Commentariorum urbanorum Raphaelis Volaterrani octo et triginta libri cum duplici eorundem indice secundum tomos collecto(publi: 1506) (liber XIII), fol. CXXXVI (latin)

Notum et cum Protogene qui Rhodi viuebat illa linearum contentio, quam tabulam plures se vidisse restantur.

Il codice Magliabechiano cl. XVII. 17 contenente notizie sopra l’arte degli antichi e quella de’ fiorentini da Cimabue a Michelangelo Buonarroti, scritte da anonimo fiorentino(redac: (1540:1550)), p. 23-24 (italien)

Et hauendo esso Apelle gran disiderio di uedere l’opere di Prothogene, ilquale per fama solo conosceua, nauico in Rodj. L’arriuando alla bottegha di quello, vi vidde una gran tauola, che esso quiui aconcia haueua per dipignerla, et una sola vecchia, che a guardia della bottegha staua, allaquale esso di Prothogene domando ; e ella gli rispose, non v’essere, et chi egli era che Prothogene adomandassj. Allaquale non rispose Apelle, ma preso il pennello, fece una sottilissima linea in su quella tauola et partissi. Torno dipoi Prothogene et intese in tutto dalla uecchia et vidde la tanto sottil linea et giudichò, ch’Apelle stato fussj, perche altrj che quello non harebbe tale opera fatto. Prese il pennello et fece acanto a quella linea un altra piu sottile d’uno altro colore et partissi di bottega, hauendo inposto alla uecchia, che se quello che v’era stato tornassi, li mostrassj la linea, che fatto haueua, et dicessjli : questo è quello che tu cerchj. Torno Apelle et vidde et vergognosi assaj d’essere stato vinto et prese il pennello et fece un altra linea d’uno altro colore a trauerso di quelle due, tanto sottile, che piu sottile fare non si poteua, et partissi. Torno dipoj Protogene et vidde la linea atrauersata et confessò essere stato vinto et ando al porto et Apelle con seco condusse. Rimase la tauola in quel modo con marauiglia grandissima di ciascheduno intendente dell’arte, ne altro v’era dipinto che quelle linee ; et tanto strette e sottilj erano, ch’apena si schorgeuano. Questa tauola in Roma in casa Cesare in Palatio nel primo incendio arse.

Pino, Paolo, Dialogo di pittura(publi: 1548), p. 117 (italien)

La prontezza e sicurtà di mano è grazia concessa dalla natura, in ciò fu perfetto Apelle, e si legge a questo proposito ch’eccitato Apelle dalla fama di Protogene, pittore celeberrimo, andò a Rodi per visitarlo, desideroso di sapere se la lui gloria fusse equale all’opere, et entrato in casa sua, dimandò di Protogene a una certa vecchia, dalla qual li fu risposto che non v’era; et Apelle, preso un pennello, distinse una linea giustissima, dicendo a colei: « Dirai a Protogene: “quello che fece tal segno ti ricerca” ». Tornato Protogene, veduta la linea e inteso il tutto, con un altro colore formò un’altra linea per lo meggio di quella fatta da Apelle, e partìsi, ordinando alla vecchia che dicesse ad Apelle : « Colui che fece quest’altro segno è quello che tu ricerchi ». Ritornato Apelle e veduta la linea, con intrepida mano, raccolto il pennello, formò la terza linea nel corpo di quella fatta da Protogene, e fu di tal sottilità ch’era quasi invisibile. Tornando al ragionamento dico che la prontezza di mano è cosa de grande importanza nelle figure, e mal può oprare un pittore senza una sicura, e stabil mano, e quello assicurarsi sopra la bacchetta non fu mai usato da gli antichi, anzi è cosa vituperosa, dica chi vuole.

Doni, Vincenzo, Disegno(publi: 1549), p. 37 (italien)

Quell’altro essempio tra Apelle e Protogene pittor rodiano dell’haver tirato quelle linee si diritte e sottili.

Conti, Natale (dit Natalis Comes ou Noël le Conte), Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem(publi: 1551) (liber VII, cap. XVI), p. 410 (latin)

Edidit volumina doctrinam picturæ continentia, qui cognitus fuit Protogeni vel e tenuitate lineæ in tabula.

Borghini, Vincenzio, Selva di notizie(redac: 1564), p. 140 (italien)

Recita di quella linea fatta in su la tavola di Protogene etc.

Commentaires :

Adriani, Giovanni Battista, Lettera a m. Giorgio Vasari, nella quale si racconta i nomi, e l’opere de’più eccellenti artefici antichi in Pittura, in bronzo, et in marmo(publi: 1568, redac: 1567) (t. I), p. 190-191 (italien)

Fu costui[Explication : Apelle.] non solamente nell’arte sua eccellentissimo maestro, ma d’animo ancora semplicissimo e molto sincero, come ne fa fede quello che di lui e di Protogene dicono essere avvenuto. Dimorava Protogene nell’isola di Rodi sua patria, dove alcuna volta venendo Apelle con desiderio grande di vedere l’opere di lui, che le udiva molto lodare et egli solamente per fama lo conosceva, dirittamente si fece menare alla bottega dove ei lavorava, e giunsevi appunto in tempo che egli era ito altrove; dove, entrando Apelle, vide che egli aveva messo su una gran tavola per dipignerla, et insieme una vecchia sola a guardia della bottega, la quale, domandandola Apelle del maestro, rispose lui essere ito fuore. Domandò ella lui chi fusse quegli che ne domandava. “Questi”, rispose tostamente Apelle, e preso un pennello tirò una linea di colore, sopra quella tavola, di maravigliosa sottigliezza, et andò via. Torna Protogene, la vecchia gli conta il fatto, guarda egli, e considerata la sottigliezza di quella linea, s’avisò troppo bene ciò non essere opera d’altri che di Apelle, ché in altri non caderebbe opera tanto perfetta ; e preso il pennello, sopra quella istessa d’Apelle, d’altro colore ne tirò un’altra più sottile, e disse alla vecchia : “Dirai a quel buono uomo, se ci torna, mostrandoli questa, che questi è quegli che ei va cercando”. E così non molto poi, avvenne che tornato Apelle et udito dalla vecchia il fatto, vergognando d’esser vinto, con un terzo colore partì quelle linee stesse per lungo il mezzo, non lasciando più luogo veruno ad alcuna sottigliezza; onde tornando Protogene e considerato la cosa e confessando d’esser vinto, corse al porto cercando d’Apelle e seco nel menò a casa. Questa tavola, senza altra dipintura vedervisi entro, fu tenuta degna per questo fatto solo d’esser lungo tempo mantenuta viva, e fu poi come cosa nobile, portata a Roma e nel palazzo degli Imperadori veduta volentieri da ciascuno e sommamente ammirata, e più da coloro che ne potevano giudicare, tuttoché non vi si vedesse altro che queste linee tanto sottili, che poi appena si potevano scorgere ; e fra le altre opere nobilissime fu tenuta cara, e per quello istesso che entro altro non vi si vedeva, allettava gli occhi de’ riguardanti.

Vasari, Giorgio, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti(publi: 1568) (t. I), p. 383 (italien)

[Note contexte] Giotto, che cortesissimo era, squadrato il cortigiano prese un foglio di carta et in quello, co un pennello che egli aveva in mano tinto di rosso, fermato il braccio al fianco per farne compasso e girato la mano, fece un tondo si pari di sesto e di profilo, he fu a : vederlo una maraviglia grandissima. E poi, ghignando, volto al cortigiano gli disse : “Eccovi il disegno”. Tennesi beffato il mandato del papa, dicendo : “Ho io a avere altro disegno di questo?” Rispose Giotto: “Assai e pur troppo è quell che io ho fatto: mandatelo a Roma insieme con gli altri e vedrete se sarà conosciuto”. [...] fu conosciuto dal papa e da molti cortigniani intendenti quanto egli avanzasse di eccellenia tutti gli altri artefici de’suoi tempi. E percio, divulgatasi questa cosa, ne nacque quel proverbio famigliare e molto ancora ne’notri tempi usato : « Tu sei più tondo che l’O di Giotto ». Il quale proverbio non solo per il caso dondo nacque si puo dir bello, ma molto più per il suo significato, che consiste nella ambiguità del tondo, che oltra a la figura circulare perfetta significa ancora tardità e grossezza d’ingegno.

Borghini, Rafaello, Il riposo di Raffaello Borghini : in cui della pittura, e della scultura si fauella, de’piu illustri pittori, e scultori, et delle piu famose opere loro si fa mentione ; e le cose principali appartenenti à dette arti s’insegnano(publi: 1584), p. 273-274 (italien)

Fu di vero cosa notabile quella, che passò fra questi due famosi pittori; percioche essendo andato Apelle a Rodi per conoscere Protogene mosso dalla sua fama, e non havendolo trovato in casa, fu domandato da una vecchia chi egli fosse, acciò potesse dirlo al padrone, alla quale egli (preso un pennello e fatto sopra una tavola che era quivi per dipignersi una linea sottilissima) rispose diragli che colui, che ha fatto questa linea il domanda, e partissi. Ritornato Protogene à casa et inteso il seguito dalla vecchia, e veduta la linea, s’imaginò non l’haver potuta far altri che Apelle, et intinto un pennello in un altro colore, sopra la linea fatta ne tirò un’ altra più sottile, e disse alla vecchia mostrandogliele. Se quel buon huomo ci ritorna diragli che colui, che egli va cercando ha fatto questa e sene andò fuore. Poco dopo ritornato Apelle, e veduta la seconda linea, arrossato d’honorata vergogna, preso il pennello con un terzo colore partì quelle linee per lo mezzo d’una linea tanto sottile che non lasciò punto di luogo ad alcun’ altra sottigliezza. Laonde Protogene al suo ritorno, considerata la cosa e chiamandosi vinto, corse tosto al porto, e ritrovato Apelle, il menò à casa honorandolo molto. Fù poi questa tavola senza altra dipintura, come cosa nobile, portata a Roma e posta nel Palagio degli Imperadori, come un miracolo dell’arte; percioche quelle linee erano così sottili, che à gran pena discernere si poteano.

Lamo, Alessandro, Discorso intorno alla scoltura, et pittura(publi: 1584), p. 17 (italien)

E non solamente furono le buone pitture, o scolture appresso de gli antichi in grandissimo prezzo, e veneratione, ma le grosse bozzature, e le semplice linee ancora, il che chiaramente si manifesta vero dalla stima, che si faceva di quella tavola, dove solamente una linea di Prothogene, e due d’Apelle cosi sottili si scorgevano, ch’ella era ammirata da ciascuno, e da ogni grande huomo desiderata, e carissima sopra ogni altra sua cara cosa tenuta da Cesare, nel primo incendio del cui Palazzo ella poi si rissolse in cenere.

Montjosieu, Louis de, Gallus Romae hospes. Ubi multa antiquorum monimenta explicantur, pars pristinae formae restituuntur. Opus in quinque partes tributum(publi: 1585), « Commentarius de pictura » (numéro IV) , p. 6-9 (latin)

Tricolorem hic picturam ostendit. Est enim hic color extensus in tabula instar subiecti, medius inter vmbram & lumen, sensim ad vtrumque porrectus. Haec tria corpus plenum, & solidum faciunt. Sed in sociandis coloribus adhibenda est cura circa transitus colorum, vt molliter coeant indiscretis commissuris. Huc pertinet illud nobile certamen inter Apellem, & Protogenem valde celebratum. Tametsi pauci admodum intelligant de quo inter nobiles illos artifices certatum fuerit. Quod certamen sic ad Plinio describitur, vtillis temporibus vulgatissimum. Scitum est inquit, inter Protogenem, & eum (de Apelle loquitur) quid accidit. Ille Rhodi viuebat. Quo cum Apelles adnauigasset auidus cognoscendi opera eius fama tantum sibi cogniti, continuo officinam petijt. Aberat ipse sed tabulam magnae amplitudinis in machina aptatam picturae anus vna custodiebat. Haec Protogenem foris esse respondit, interrogauitque ad quo quaesitum diceret. Ab hoc, inquit Apelles, abreptoque penicillo lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulam. Reuerso Protogeni quae gesta erant anus indicauit. Ferunt artificem protinus contemplatum subtilitatem dixisse Apellem venisse. Non enim cadere in alium tam absolutum opus. Ipsum tunc alio colore tenuiorem lineam in ipsa illa duxisse, praecepisseque abeuntem, si redijsset ille, ostenderet, adijceretque hunc esse quem quaereret. Atque ita euenit. Reuertitur enim Apelles, sed vinci erubescens tertio colore lineas secuit nullum relinquens subtilitati locum. At Protogenes victum se confessus in portum deuolauit hospitem quaerens. Placuitque sic eam tabulam posteris tradi, omnium quidem ; sed artificum praecipuo miraculo. Addit Plin. Consumptam eam constat priore incendio domus Caesaris, in palatio auide ante ad nobis spectatam, spatiosiore amplitudine nihil aliud continentem, quàm lineas visum efugientes, inter egregia multorum opera inani similem, & eo ipso allicientem, omnique opere nobiliorem. Recte Plinius si audita tantum retulisset. Sed cum addat, antequam incendio consumpta esset tabula, eam se auide contemplasse, spatiosiore amplitudine nihil aliud continentem quam lineas visum effugientes, pace tanti viri dixerim, si totus Argus fuisset, si totus Lynceus, lineas videre non potuisset quae nusquam erant. Vir in caeteris diligentissimus hallucinatus est vulgi praeiudicio. Cum enim fama esset de lineis institutam disputationem inter nobiles illos artifices, & opus adhuc extare in ea tabula eas videre visus est : alioqui se parum perspicacem crediturus. Sed qui de lineis initum fuisse certamen ad claris illis artificibus dixerant, id aliorsum intelligebant, atque isti acceperint. Certum est enim in pictura colorata nullum esse prorsus linearum vsum. Imo vitio dari si lineae appareant. Extremae enim lineae, qua parte vmbra desinit ei prorsus adherent, & cum ea confunduntur. Quae verò intus sparguntur, ne ipsae quidem ab vmbra separantur. Sed nec qua lumen pictura recipit lineas vllas cernere est. Quod si ad graphicem spectemus, ne hic quidem video cur haec subtilitas linearum tantopere commendetur in pictore : cum artificum iudicio pictura linearis eo nomine nunquam laudetur ; sed id tantum spectetur, an graphice rerum effigies sint adumbrate. Nec inter est tenuioribus lineis an crassioribus. Imo de industria lineamenta crassioribus primum lineis adumbrantur. Vidi enim multa autographa peritissimorum artificum, qui hoc foelicissimo saeculo floruerunt. Michaelis angeli Bonaroti, Raphaelis urbinatis, Saluiati, Polidori, Parmensis, Titiani, aliorumque nobilium artificum, sed neminem animaduerti affectasse vnquam subtilitatem illam linearum. Itaque videndum est quod huius celebris certaminis subiectum fuerit, & quod tantum artis specimen, vt eo viso manus fama tantum cognitae subito dignoscerentur. Sed lectorem picturae quadantenus peritum opto, aut qui saltem doceri velit. Huic ego rem vt est paucis exponam. Primum nosse opere praetium est in pictura absoluta colores singulos tribus differentiis tanquam gradibus distingui. Luce, umbra, & splendore. Sine luce nihil omnino cerni potest. Haec quaquauersus corpus solidum opacum feriat, vmbram in parte opposita circumscribit. Inter lucem & umbram splendor spectatur. In lumine color dilutus est, in uvbra saturatus. In splendore coloris species cernitur ; in maiori luce non discernitur, nec item in vmbra intensa, sed opus est lumine moderato. In luce enim intentissima color omnis candidus apparet. Quocirca in transfiguratione Christi omnia apparebant spectantibus Apostolis candida, propter lucis intentionem. Contra si lux remissior sit, ne tunc quidem discernitur colos. Quo fit vt ad ignis, aut lunae splendorem rubeus color fuluus videatur, viridis ceruleus. Si vero vmbra in tensior sit, omnia nigra videbuntur : adeò nisi moderato lumine species discerni nequit. Haec Plinius optime exposuit in illo cap. v. lib. xxxv. Tandem inquit se ars ipsa distinxit, & inuenit lumen atque vmbras, differentia colorum alterna vice sese excitante. Deinde adiectus est splendor. Alius hic quam lumen, quem quia inter hoc, & vmbram esset, appellauerunt tonum. Commissuras vero colorum & transitus, armogen. Haec Plinius. Cleonides autor est tonum quatuor significare. Phtongum, interuallum, locum vocis, & eiusdem tenorem. Et hodie etiam musici indiferenter pro his quatuor vsurpant. Quoquomodo accipiamus recte veteres splendorem appellauerunt tonum. Est enim splendor in pictura idem quod phtongus in musica. & quemadmodum in musica proxima vocum solida interualla per tonos progrediuntur, sic per hos etiam tonos colorum species. Praeterea vt in musica locus vocis dicitur tonus, sic in pictura vbi coloris species refulget tonum dicemus. Denique etiam tenorem vtrobique recte appellabimus vbi vox interacutum, & graue sustinetur. & vbi color pariter inter lucem & vmbram substitet. Caeterum in musica tonus ad tono semitonio distinguitur. In pictura color ad colore armoge. Semitonium est transitus, & tanquam commissura vocum. & item armoge transitus & commissura colorum ; Armoge igitur in pictura instar semitonij est. Adde, quemadmodum tonus in musica in aequales partes diuidi non potest, sic nec coloris splendorem ab extremis aequali interstitio distare ; sed vmbram aliquanto latius excurrere instar semitonij maioris : vt in corpore spherico optica ratione demonstrari solet. Haec cum Plinius optime nouisset, miror eum non intellexisse qua de re institutum fuisset certamen inter nobiles illos artifices, tametsi tabulam vidisset. Nam in lineis exprimendis certasse falsum ostendimus. Cum & Plinius dicat penicilli opus fuisse. Atqui penicilli vsus nullus est in graphice. De sectione igitur lineae contenderunt. Hoc est de scissura & transitu colorum : de commissura illa quam Plinius Harmogen appellat. Enimuero digna res est in qua pictor excellere studeat, ne Apelles quidem ipse semel diuidere possit. In armoge verò, vt colorum, sic artis & artificis splendor elucet. Vt enim musicum eum laudabimus, qui recte modulabitur distinctis interuallis, sic pictor, qui colorum gradus pulchre distinxerit, & transitus eorum notauerit, ille quod summum est in arte assequutus erit. Cum igitur Apelles abrepto penicillo ex artis sui specimine ad Protogene agnosci vellet, non figuram expressit ; sed armogen in colore notauit. Protogenes artem agnouit ; sed artificis negligentiam notauit alio subinde colore interiecto transitum, qui duriusculus erat molliens. Aemulatio arti laenocinata est. Erubescens enim Apelles vinci, commissuram ipsam secuit alio interiecto colore, adeo tenui, vt nihil supra. Ita de systemate picturae diuidendo certarunt summi artifices. Digna certe cura in quam toto pectore incumberent. Plinius igitur in his parum exercitatus, cum tabulam auide contemplaretur, videre visus est lineas, tametsi visum effugientes fateatur, quia scilicet, nullae prorsus erant.

Armenini, Giovanni Battista, De’ veri precetti della pittura(publi: 1587), « Che l’invenzioni non si debbono cominciare a caso, ma con maturo discorso […] Dell’utile che n’apporta il dissegnare assai a questa parte […] » (numéro I, 9) , p. 90-91 (italien)

Ma d’intorno a questa parte io vi avertisco bene che abbiate per costume infallibile di far ogni giorno qualche dissegno, acciò che con più facilità poi si esprimano le cose, che tuttavia si sono da voi imaginate e che così ancora si adempia quel detto di Apelle che « dies non transeat sine linea », il qual detto non s’intende di fare un segno solo, nel modo che molti schiocchi si credono, ma si comprende esser d’una figura overo di una bozza o schizzo di qualche istorie, perché chi non sa che colui il quale dissegna in un’ora non faccia un numero infinito di linee e molti di figure ancora ? E non perciò si terria che costui vi attenda molto.

Junius, Hadrianus, Batavia(publi: 1588), p. 239 (latin)

Hos aetate superior paulo praecessit Ioannes Mostardus Harlemo oriundus, qui circa minuta potius, vt illi colossicotera, trivisse ingenium videtur, manupretio in venustate ac decore oris, comptu corporum, argutia vultus, capillitii elegantia, lineamentorum tenuitate, Protogenica ferme; viroris inimitabili apparatu, alio circa lucos, arbores, muscosos fontes, alio in vestitu, caeterisque rebus.

Lipse, Juste, Epistolarum centuriae duae. Quarum prior innovata, altera nova(publi: 1590)(latin)

- [1] δαΐφρονα ποικιλομήτην entem varia mente praeditum

Theodoro Bernardi S[alutem] D[icit].

Bene habet, mi Theodore, de amico illo nostro: extra metum sumus, imo extra suspicionem. Ille viuit (ex litteris eius mihi constat) et viuet, vt spero, in multos annos. Heu dolorem meum, si aliter! Variis virtutibus amorem nostrum meretur et certe amore. Quod quaeris a me de Apellaeis illis lineis, verasne eas censeam et quales, ad prius respondeo veras. Nec fas ambigere nisi si fidem spernimus historiae omnis priscae. Ad alterum nunc sileo et censeo vt prius ab amico illo nostro quaeras, cuius ingenium grande et capax, diffusum per has quoque artes. Mirificus ille vir est et quem Homeri verbis iure appelles δαΐφρονα ποικιλομήτην [1]. Ego coram aliquid tecum, quem decretum mihi visere ineunte hoc vere atque vna cum Henrico Spiegelio meo amplecti. Amo vtrumque; vterque me amate. Lugduni Bat[avorum], Prid[ie] Kalend[as] Mart[ias].

Guttierez de los Rios, Gaspar, Noticia general para la estimacion de las artes, y de la manera a en que se conocen las liberales de las que son mecanicas y serviles(publi: 1600), « Libro tercero en que se defiende que las artes del dibuxo son liberales, y no mecanicas », cap. III, « Pruevase que estas artes son liberales, conforme a la verdad, porque trabajando en ellas el entendimiento mas que el cuerpo, son tambien dignas de gloria y fama » (numéro cap. III) , p. 120-121 (espagnol)

[1] Con desseo de ganar fama y no dineros, se corregia Zeusis, quando pinto el niño que llevava las uvas en la mano, porque llegandose a ellas las aves, dezia que no estava bien pintado el niño, porque si lo estuviera como las uvas, con temor del niño no llegaran a ellas las aves. Del desseo de ganar fama procedieron las contiendas entre Parrasio y Timantes en la pintura del Ayaz. Del desseo de ganar fama, procedieron las que huvo entre los insignes escultores Agoracrito y Alcamenes. Del desseo de ganar fama el uno mas que el otro procedieron las grandes contiendas entre Protogenes y Apeles. Con desseo de ganar fama las ha avido tambien grandes entre los pintores y escultores de cien años de esta parte.

- [1] voir aussi Zeuxis et Parrhasios

Van Mander, Karel, Het leven der oude antijcke doorluchtighe schilders(publi: 1603:1604 ), « T’leven van Aertgen van Leyden, Schilder », fol. 237r (n)

T’welck Frans Floris van Antwerpen lockte te comen tot Leyden, alsoo hy te Delft was ontboden, om in de Kerck in de Cruys-Capelle te maken een Crucifix, en de plaetse quam besichtighen. Tot Leyden gecomen Aertgen te besoecken, en na zijn woonplaets vernemende, bevont hem te woonen in een arm slecht vervallen huysken, staende seer nae des Stadts Vesten aen de sijd-graft: binnen tredende, was Aertgen uytghegaen, versocht op zijn Camer te mogen comen, om van zijn werck te sien, midts hy om sulcx en hem te besoecken van verre alleenlijck was comen ghereyst, t’welck hem geern toeghelaten wiert: dus comende boven op een solderken onder het dack, nam een cooltgen van den Discipulen, die daer saten en conterfeytten, en maeckte onder dack op den witten muyr, die laegh en smal was, een Ossen hooft, met S. Lucas tronie, en t’Schilders wapen, soo verre den muyr dat mocht bestrecken, welcke dingen noch langhen tijdt die plaetse behielden, tot dat het van t’selfs door oudtheyt is vergaen. Frans dit gedaen hebbende, keerde weder tot zijn Herbergh. Aertgen t’huys ghecomen wiert gebootschapt, dat een vremdt van buyten daer was gheweest hem te spreken, en met verlof op zijn Camer was ghecomen, en hadder ghemaeckt in zijn afwesen in teghenwoordicheyt van zijn knechten met der Cool alsulcke dingen: maer wie hy was gheweest, wistmen hem niet te seggen. Aertgen boven comende, en siende, seyde stracx: dit is Frans Floris gheweest: des werdt hy beschaemt, niet wetende wat dencken, dat alsulcken Meester hem quam besoecken: dorft oock daer nae, van Frans in de Herberghe ontboden wesende, hem niet comen vinden, uyt oorsaeck, hem docht niet weerdt te wesen sulcken Meesters gheselschap.

Van Mander, Karel, Het Shilder-boeck, (t. I), p. 322, 324 (trad: "The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters, from the first edition of the Schilder-boeck (1603-1604). Preceded by The lineage, Circumstances and Place of Birth, Life and Works of Karel van Mander, Painter and Poet and likewise his Death and Burial, from the second edition of the Schilder-boeck (1616-1618), Doornspijck, Davaco, 6 volumes, 1994-1999Le Livre des peintres, Paris, les Belles Lettres, 2001-2002 (traduction partielle)" par Miedema, Hessel; Gérard-Powell, Véronique )(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Frans Floris d’Anvers vint à Leyde, attiré par la réputation du peintre[Explication : Aertgen van Leyden (ou Aert(gen) Claesz.).], au temps où la commande d’un Crucifiement pour l’église de Delft l’amena dans cette ville, pour l’emplacement que l’on destinait à son tableau. Le premier soin de Floris fut de s’informer de la demeure de son confrère ; ayant appris qu’il habitait non loin des remparts une petite maison délabrée, il s’y rendit aussitôt. Aertgen était sorti, mais Floris ayant fait connaître qu’il venait de loin expressément pour le voir, obtint la faveur de pénétrer dans l’atelier et de jeter un coup d’œil sur les œuvres qui y étaient. Il monta donc au grenier, – car c’était là que travaillait le peintre, – et, prenant le fusain d’un des élèves qu’il trouva en train de dessiner, il traça sur le mur bas et étroit, blanchi à la chaux, une tête de bœuf avec la face de saint Luc et l’armoirie des peintres, le tout aussi grand que le permettait l’étroit espace. Ce dessin subsista fort longtemps et ne s’effaça qu’à la longue. Ayant ainsi marqué son passage, Floris reprit le chemin de son auberge. Aertgen, lorsqu’il rentra, apprit qu’un étranger, venu pour le voir, avait été admis à visiter l’atelier et qu’après avoir tracé au fusain diverses choses, il était parti sans dire son nom. Au premier coup d’œil, Aertgen s’écria : « C’était Floris ! » et il se sentit tout confus de ce qu’un tel maître eût daigné lui rendre visite.

Commentaires : Traduction Hymans, 1884-185, t. I p. 322, 324

Van Mander, Karel, Het Shilder-boeck(publi: 1604), préface , p. 4r (n)

maer dat noch te verwonderen is, siet, eenen rouwen doeck, van Apelles en Protogenes slechs een weynigh betrocken, wort meer geacht, als al de costlijcke stucken in’t Paleys van Caesar.

Van Mander, Karel, Den grondt der edel vry schilder-const, (trad: 2009), p. 2 (trad: "Principe et fondement de l’art noble de la peinture" par Noldus, Jan Willem en 2009)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)

Mais voilà : il y a aussi[Explication : parmi les « trophées » de la peinture.] le fait surprenant qu’une toile presque vierge sur laquelle un Apelle ou un Protogène ont juste tiré quelques lignes est plus appréciée que toutes les pièces somptueuses du Palais de César.

Van Mander, Karel, Het Shilder-boeck(publi: 1604), Het leven der oude antijcke doorluchtighe schilders, « Van Appelles, Prince der Schilders », fol. 77v-78v (n)

Een seer edel daedt, tot een waerteecken van de beleeftheyt en goetaerdicheyt van Appelles, leestmen dat hy ghedaen heeft aen Protogenem, den welcken hy groote begeerte hadde met vriendelijcke gemeensaemheyt te kennen, en zijn wercken, daer hy soo veel gherucht van hoorde, te sien, soo dat hy door desen lust ghedreven hem ter Zee begaf, en seylde nae de Stadt Rhodes, alwaer gehavent wesende, is eenstreecks ghecomen nae zijnen Winckel, met sulcken voornemen, hem niet ten eersten te kennen te gheven, maer hem te ghelaten daer by gheval te zijn ghecomen. Doe hy ten huyse van Protogenes ghecomen was, en was (ghelijck oft soo wesen wilde) den Meester niet in huys: maer een oude Vrouwe, die t’huys waernam, liet hem op den Winckel. En also hy nae den Meester gevraeght hadde, en dat hy weder wech wilde, nadien hy den Meester niet ghevonden hadde, als wesende een vreemt Man, vraegde t’Wijf nae zijnen naem, op datse Protogeni als hy t’huys quam mocht seggen, wie nae hem gevraeght hadde. Appelles siende op den Esel staen eenen doeck op eenen raem gespannen, al bereyt om op te wercken, nam eenen pinceel, en trock daer mede eenen behendigen dunnen treck, seggende tot d’oude Vrouwe: Ghy sult u Meester seggen, dat den genen die desen treck ghemaeckt heeft, nae hem is comen vraghen. Doe hy nu wech ghegaen, en Protogenes t’huys ghecomen was, vragende ofter niemant gheweest en hadde, vertelde de Vrouwe watter gheschiet was van een vreemt Man. Protogenes dit hoorende, en siende, bekende stracx dat het Appelles hadde ghedaen, en dat hy te Rhodes most ghecomen wesen: want t’was (seyde hy) onmoghelijck, dat yemandt anders als Appelles soude connen maken met verwe en pinceel soo aerdighen dunnen treck als desen was: Doch Protogenes, hebbende eenen pinceel nat gemaeckt met een ander gedaente van verwe, maeckte noch eenen anderen treck op den selven doeck, die noch dunner was als dien van Appelles: en uytgaende seyde tot het oude Wijf, indien Appelles noch aen quaem, en nae hem vragen, datse hem toonen soude den treck dien hy ghemaeckt hadde, hem seggende, dit heeft ghedaen den ghenen, dien ghy soeckt. Het welck soo gheschiedde. Want Appelles weder ghekeert tot den Winckel van Protogenes, om hem te vinden, wert ten deele beschaemt, siende den treck, en hem overwonnen, nam hy eenen anderen pinceel met een derde ghedaente van verwe, waer mede hy de voorgaende twee trecken doorcloof soo behendich, dat het niet moghelijck en was netter noch aerdiger te doen, en trock weder henen. Protogenes t’huys comende, hem verwonnen kennende, liep stracx nae de haven toe Appellem te soecken, om hem vriendelijck te gast t’ontfangen, en beleeftlijck met hem gemeensaem kennis te maken. Dit Tafereel is van hun beyden onverandert alsoo tot een ghedachtenis laten blijven, met alleen dees driederley trecken, tot een groot verwonderen van die’t sagen, sonderlinge voor de ghene, die van de Teycken-const oft Schilder-const verstandt hadden. Desen doeck, alsoo hy was, worde namaels te Room gestelt in’t Palleys van Caesar, daer hy, doe den brandt eerstmael in dat Palleys quam, is verbrandt gheworden. Ick hebbe (seyt Plinius) dickwils groote ghenuechte ghenomen dit stuck te besien, want het was seer groot, en van verre te sien gheleeck het, datter eenen rouwen doeck gehangen was midden onder al die costlijcke stucken Schilderije die daer waren: want van verre en costmen niet ghesien datter yet op was: En was costlijcker gheacht als alle d’ander constighe wercken, daer nochtans in soo grooten doeck niet en waren als dry trecken met dry verwen, de welcke oock soo dunne waren, datmense qualijck con sien. Dit is datter Plinius van ghetuyght. maer als ick vryelijck hier van mijn gevoelen soude segghen, en dunckt my niet, dat dit waren slechte recht uytgetrocken linien oft streken, ghelijck vele meenen, die geen Schilders en zijn: maer eenigen omtreck van een arem oft been, oft immer eenich pourfijl van een tronie, oft soo yet, den welcken omtreck sy seer net hebben ghetrocken, en t’sommiger plaetsen door malcanders treck met de verscheyden verwen henen, dat hier doorclieven van Plinio sal gheheeten wesen: ghelijck de Gheleerde, die geen goet verstandt van onse Const en hebben, oock onverstandich daer van schrijven en spreken. En mijn meyninghe bevest ick hier mede, dat Plinius ghetuyght, datter de ghene die hun aen de Schilder-const verstonden, grootlijcx in waren verwondert en verbaest. Waer door wel te verstaen is, dat het constighe omtrecken, en gheen simpel linien en waren, die dese soo uytnemenste opper Meesters in onser Const tegen malcander om strijdt ghetrocken hadden: want een rechte linie uyt der handt henen te trecken, soude menigh Schoolmeester, Schrijver, oft ander die geen Schilder en is, dickwils veel beter doen, als den besten Schilder van de Weerelt, en sulcx en wordt by den Schilders niet veel gheacht: want daer toe ghebruyckt men de rije oft reghel. maer de Const-verstandige verwonderen en ontsetten sich, wanneer sy sien eenen aerdigen en constigen omtreck, die met een uytnemende verstandt behendich is ghetrocken, waer in de Teycken-const ten hooghsten bestaet: maer de rechte linien souden sy onghemerckt voorby gaen. Nu weder keerende tot Appelles, hy was soo vlijtich, en de Const soo toeghedaen, dat hy een onverbrekelijcke aenghewende wijse hadde, alle daghe yet te doen, dat de Schilder-const aen ging, ten minsten yet te teyckenen, oft een trecxken ergens aen te gheven, het zy hoe veel belangs hy hadde, oft andersins verleghen hy wesen mocht: en van daer henen is ghecomen het ghemeen Spreeckwoordt, dat den Gheleerden wel is bekent: Nulla dies sine linea.

Dat niet een dagh voorby most gaen, Oft daer en waer een treck ghedaen.

Marino, Giovanni Battista, Dicerie sacre(publi: 1614), « La pittura, parte seconda » (numéro Diceria I) , fol. 59v (italien)

- [1] Eccl. 17

- [2] Ezech. 7

- [3] Abac. 2

- [4] Ose. 2

- [5] Psal. 73

Ma passando dalla favola alla historia, e continovando l’intrapresa metafora della Pittura, non è fors’ella questa medesima tenzone nel contrasto di due Pittori famosi adombrata ? Apelle tira una sottilissima linea nella tavola di Protogene. Protogene riconosciuto il maestro, divide quella d’Apelle con altra più sottile. Apelle finalmente senza lasciar più luogo alla sottigliezza con un’altra invisibile sega per mezo quella di Protogene. O con quanta gentilezza tirò il Pittor celeste l’invisibile lineamento dell’anima humana creandola innocente. [1] Secundum imaginem suam fecit illum. Ma con quanta sottilità il Pittore infernale interruppe il corso di questa belle linea facendole violare il divino precetto. [2] Imagines abominationum, dice Ezechiello. [3] Conflatibile, et imaginem falsam, dice Abacucco. Et ecco che’l sapere dell’uno abbassa l’audacia dell’altro con l’incomparabile lineatura di questo lino, e rivolgendo in desperatione l’emulatione, finisce il giuoco, e spezza del suo competitore il disegno. [4] Et confringet simulacra eorum, dice Osea. [5] Et imagines ipsorum ad nihilum rediges, dice David.

Tassoni, Alessandro, Pensieri diversi, libri dieci(publi: 1620), « Statue, e pitture antiche e moderni » (numéro libro X, cap. XIX) , p. 387 (italien)

Con lui[Explication : Apelle.] da prima contese Protogene anch’egli famoso di quella età, e dura ancora la memoria di quella tavola loro dipinta solamente d’alcune sottilissime linee, che tirarono a concorrenza; ma divennero poscia amici stretissimi.

Butrón, Juan de, Discursos apologeticos, en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, que es liberal, de todos derechos, no inferior a las siete que comunmente se reciben(publi: 1626), « Discurso decimoquinto. Donde se muestra la veneracion en que los antiguos tuvieron la pintura, los principes que la professaron, y algunas de las muchas honras, y mercedes que le hizieron », fol. 109r-109v (espagnol)

Fue a Rodas solo por conocer a Protogenes, a quien admirava por sus obras, con quien tuvo aquella contienda delas lineas. Llamando en la casa de Protogenes respondiole un criado, que no estava en casa, pero que dexasse dicho el nombre para que lo dixesse a su dueño : tomò un pincel Apeles, y cogiendo una tabla que estava imprimada tirò una linea en ella, diziendo que aquel era su nombre. Venido Protogenes, conocio el forestero Apeles en la linea, diziendo, que solo el pudo tirarla tan subtil. Mojò Protogenes el pincel con otro color, y tirò tan subtil otra linea, que dividio la primera de Apeles, para que le respondiessen que el que pudo hazer aquello era el pintor a quien buscava. Bolviendo segunda vez Apeles, y corrido de que pudiesse tirarse linea mas subtil que la suya, tirò otra de otro color sobre la de Protogenes, no dexando lugar a mas subtileza, con que quedò vencido Protogenes, y los dos muy amigos. Conservòse esta tabla en señal de milagrosas admiraciones a los professores de la pintura ; y poco antes de los tiempos de Plinio se quemò en cierto incendio que huvo en la casa del Cesar.

Saumaise, Claude de, Cl. Salmasii Plinianae exercitationes in Caii Julii Solini Polyhistoria. Item Caii Julii Solini Polyhistor ex veteribus libris emendatus(publi: 1629) (t. I), p. 5-6 (latin)

Narrat Plinius lib. XXXV cap. XIII. Apellem cum Rhodum adnavigasset cognoscendi Protogenis causa qui ibi agebat, ad ejus domum ventitasse, quem cum domi non offendisset, arrepto penicillo lineam ex colore duxisse summae tenuitatis per tabulam, quae forte in machina prostabat, quamque anus asservabat, ut Protogenes sic intelligeret a quo quaesitus esset : reversum Protogenem et lineam contemplatum non dubitasse quin Apelles venisset, ipsumque alio colore in eadem illa linea aliam multo subtiliorem duxisse, eamque postea tertio colore ab alia linea sectam ab Apelle, sic ut nullum amplius relinqueret subtilitati locum. Tabulam illam avide a se spectatam refert ibidem Plinius, cum miraculo essent lineae pene visum effugientes. Negat Monjocosius lineas dici de coloritia pictura : negat certamen fuisse inter Apellem et Protogenem de linearum subtilitate ; lineas linearumque adeo tenuitatem in pingendo nihil facere, nec necessariam esse contendit : negatque omnino Plinium vidisse quod viderit. Ad ea quae ille pluribus et subtilius quam verius contendit, paucis ego responderim. Primum omnia illa quae Plinius in ea historia narranda persecutus est, ex Graecorum Latinorumque commentariis hausisse, et eorum auctorum, qui non tantum de pictura scripserunt, sed et ipsi nobilissimi pictores extiterunt, ut Apelles et Melanthius. Quare si Plinius erravit, alii ante ipsum similiter erraverint necesse est. Deinde falsum prorsus est, linearum nomen picturae quae coloribus inducitur, minime convenire. Sane si lineas pictura coloraria non habet, nec ulla erunt corporum vultusque lineamenta, quorum formas pingendi ars aemulatur : quid enim aliud lineamentum quam lineae ductio ? lineamenta porro vultus, et corporis, lineis imitatur et exprimit pictura : quarum aliae extremitates corporum circumscribunt, quae extremae lineae dicuntur : aliae media corpora per partes exprimunt et delineant, quae interiores et mediae appellantur. Hic pictura ipsa linearis appellata, quae primo sine coloribus lineas intus spargebat, postea etiam colores lineis induxit. Primis enim picturae incunabulis umbram hominis lineis circumducebant, nullas intus lineas ad exprimenda lineamenta ducebant. Plinius lib. XXXV cap. 3. Graeci autem alii Sicyone, alii aput Corinthios repertam, omnes umbra hominis lineis circumducta, itaque primam talem, secundam singulis coloribus et monochromaton dictam, postquam operosior inventa erat, duratque talis etiam nunc. inventam liniarem a Philocle Aegyptio vel Cleanthe Corinthio primi exercuere Aridices Corinthius et Telephanes Sicyonius, sine ullo etiamnum hi colore, iam tamen spargentes linias intus. ideo et quos pinxere adscribere institutum. primus inlevit eas colore testae, ut ferunt, tritae Cleophantus Corinthius. Vides linearem picturam eam dici quae ad hominem exprimandum non solam ejus umbram lineis circumscribit et adterminat, quod primi picturae inventores faciebant, sed quae intus etiam lineas spargens, lineamenta corporea effingit. Quae et initio quidem sine colore absolvebatur, postea coloribus expedita est, et colorum usu percrebrescente ars perfecta et iconici homines pingi coepti. Linearis igitur pictura proprie de coloria et lineae in eo pingendae genere dictae tam extremae, quam internae. In lineis extremis, et circumcaesura corporum finienda, palmam Parrhasio veteres dederunt. Plin. Lib. XXXV cap. X. primus symmetrian picturae dedit, primus argutias voltus, elegantiam capilli, venustatem oris, confessione artificum in liniis extremis palmam adeptus. haec est picturae summa suptilitas. corpora enim pingere et media rerum est quidem magni operis, sed in quo multi gloriam tulerint; extrema corporum facere et desinentis picturae modum includere rarum in successu artis invenitur. Quid in re nota pluribus opus est ? Linea non est in pictura, idem quod in geometria, sine latitudine longitudo, sed est penicilli ductus, unde lineamentum, lineas sive lineamenta vultus et corporis tractus appellamus, ut et in pictura. Horatius :

Nulla dies abeat quin linea ducta supersit,

quod proverbium ex Apelle natum, cui perpetua consuetudo fuit, numquam tam occupatam diem agendi, ut non lineam ducendo exerceret artem. γραμμῶν ἔκειν Graeci dicunt de pictoribus : nam et γραφεῖν, a quo γραμμῶν factum, proprie Graecis pingere est, et γραφεις pictores, et γραμμα opus pictum. Inde et lineare pro exprimere et effingere Apulejo lib.X. ut adhaerens pressule membrum voluptatis graphice linearet. Ita omnino legendus ille locus. Vulgo scribunt, Membrorum voluptatem graphice linearet, et peius interpretantur, obvelaret. Ventus nunc reflans laciniam tunicae dimovebat, et pubem Deae ostendebat : nunc adspirans ita pressule corpori eam iungebat, ut typum et lineamenta membri voluptatis graphice effingeret. Membrum voluptatis illud est, quo foeminae censentur. Lineare igitur verbum pictorum, ut lineae et lineamenta. Plinius de Veneris Coae tabula quam Apelles imperfectam reliquit : Apelles inchoaverat et aliam Venerem Cois, superaturus etiam illam suam priorem : indivit mors peracta parte : nec qui succedere operi ad prescipta lineamenta inventus est. Et alibi : illud vero perquam rarum ac memoria dignum est, suprema opera artificum inperfectasque tabulas, sicut Irim Aristidis, Tyndaridas Nicomachi, Mediam Timomachi et quam diximus Venerem Apellis, in maiore admiratione esse quam perfecta, quippe in iis liniamenta reliqua ipsaeque cogitationes artificum spectantur. Quintilianus in eadem re exponenda linearum nomine usus est, non repertum scilicet qui praescriptas ab Apelle lineas posset absolvere. Inde omnibus lineis absolutum opus, de consummatissimo : quod ex pictura tractum. Arnobius de pictura : quæ pares lineas principali ab ore traducat. Dioscorides : τὸ δὲ κιννάβασι τοῦτο κομίζεται μὲν ἀπὸ Λιβύης, πιπράσκεται δὲ πολλοῦ, καὶ τοσοῦτον ἐστιν, ὡς μόλις ἐξαρκεῖν τοῖς ζωγραφοις εἰς τὴν ἐν ταῖς γραμμαῖς ποικιλίαν. Vides varietatem linearum in pictura coloria dici ? ἀκριβῆ ἐυγγραμμίαν Graeci etiam appellant, de re per quam scite et exquisite picta. Quod autem negat Monjocosius lineam ex colore ductam alia tenuiore linea secari posse, penitus eum ratio fugisse videtur. Quis enim nescit delicata et suspensa manu ductum penicillum longe subtiliorem lineam efficere, quam si idem pressiore nisu per tabulam trahatur ? Hoc si verum est, quid ni et subtilior linea per minus tenuem duci queat, eamque dividere ? Linearum porro subtilitas non tantum requiritur in extremitatibus circumscribendis, sed etiam in multis aliis interioribus lineamentis effigiandis. Qui subtilitatem et minutias capillamenti exacte repraesentare volet pictor, an non linearum tenuitate cum ipso capillo certare opus habebit ? Nihil sane tenuius aut delicatius capillo. Iam vero illud quale est, quam frivolum, quod illos pictores non de subtilitate linearum certasse vult, sed de commissuris et transitu colorum, quem harmogen dicebant ? Sed nos manum tandem de tabula, ne ultra crepidam. Occasione date, non potuimus facere quin Plinium ab inscitiae et ablepsiae crimine, quod illi impactum ivit Monjocosius, vindicaremus.

Jauregui, Don Juan de , Don Juan de Iauregui, cavallerizo de la Reina nuestra señora, cuyas universales letras, y emenencia en la Pitura, han manifestado a este Reino, y a los estraños sus nobles estudios(publi: 1633), fol. 191v-192r (espagnol)

- [1] Colores lo menos de la pintura

- [2] Competencia de Apeles y Protogenes

Y esta alma y vida no consiste en hermosos colores, ni en otros materiales externos, sono enlo intimo del Arte y su inteligencia; para ajustar preciso el dibujo con seguro contorno, y delineamentos, como lo entendio bien Aristoteles en su Poetica, comparandola con la Pintura: pues avienro propuesto, Quasi anima tragœdiæ est fabula, añade: Perque si alguno manchasse sin artificio una imagen de colores, aunque hermosissimos, menos del citaria que quien con distincion del Artifice delineasse solo dibujo. Supone aquellas lineas artificiosas por alma en la Pintura, como en la Tragedia fabula. [1] Porque se ves que los colores todos, materiales del Pintor son lo minimo, ò nada, y que lo essencial del Arte, es su inteligencia, y teorica. [2] Lineas sola savia en aquella tabla tan grande, magnæ amplitudinis, y tan contemplada de Plinio, la que fue campo de batalla, ò palestra, en la gran contienda de Apeles, y el vencido Protogenes, la que se guardò por milagro a la posteridad, y era de todos admirada, especialmente de los Artifices. Y aunque dize Plinio que eran lineas casi invisibles, no se entiende que serian secillas, y rectas, sino con alma de dibujo: ni me alargo a creer a Demoncioso, que tiene por lineas otras fantasias sin fundamento, de que se burla con razon Salmasio: basta concederles bidujo, y considerar que este solo dio veneracion tan suprema à aquella gran tabla. Y mayor applauso alcançò otra de Apeles, por averla dexado en las lineas de solo el dibujo: porque en este (como dize el agudo Plinio) Lineamenta reliqua, ipsæque cogitationes artificum spectantur.

Commentaires :

Carducho, Vicente, Diálogos de la pintura, su defensa, origen, essencia, definicion, modos y diferencias(publi: 1633), “Dialogo quinto. Tratase del modo del juzgar de las Pinturas, singularidad de la Perspectiva; que es Dibujo; y que es Colorido: y pruebase, que los antiguos fueron grandes artifices”, fol. 76v (espagnol)

- [1] Los mayores dibutances antiguos y modernos

- [2] Hencho cientifico y fabio de Micaelangel.

[1] De los antiguos se descollò de entre los demas en esta parte Parrasio, y entre los nuestros modernos el mas que de inmortal fama, Micaelangel Buonaroti, que fin duda estavan doctamente en el conocimiento de las partes del cuerpo, que como dixo un docto, ha de tener for cosamente belleça, donaire, y gracia, para lo perfecto, o fealdad y desgracia para lo imperfecto. Lo qual con particular gracia y biçarría la ostentò en cierta ocasion, que unos cultos humanistas celebraban la de tantos repetida contienda, de Apeles y Protogenes, de las lineas tantas vezes a porfía divididas, de que quedò vencedor el Ateniense Apeles. [2] Y dixo Micael, que no era aquello le que a tales hombres les habia dado opinion, ni era bastante causa para dar muestra de su saber, y tomando (como te conté el tercero dia) un lapizero sobre un papel, delineò una figura desnuda, sin alçar el lápiz desde que empeçó, hasta que cerrò aquella circunscripcion, con admiracion de los circunstantes, y asombro de los Artifices, que despues la vieron y veneraron ; y dixo : Si esto està bien, es de estimar, porque no lo conseguirà el que no fuere dueño de las buenas proporciones y formas y que no estuviere cierto en la perspectiva, mui docto en la anotomia, y no tuviere las manos y vista bien habituadas.

Carducho, Vicente, Diálogos de la pintura, su defensa, origen, essencia, definicion, modos y diferencias(publi: 1633), fol. 174v (espagnol)

Celebre es la competencia de Apeles y Protogenes, sobre tirar una linea en un plano, y el adagio del mismo Apeles : Nulla dies sine linea : por lo qual la Pittura es toda superficie. Y si como dixe Socrates, tambien professor del Arte, la Pintura imita, y representa lo que se vè : Pictura est imitatio, et repræsentatio eorum, quæ videntur, segundo Xenoph. lib. 3. memor. cap. 29. si representa lo que se vè, y de nigun cuerpo, alomenos denso, vemos mas que la superficie, porque nuestra vista no penetra la cantidad : siguese, que la Pintura solo retrata las superficies.

Commentaires : COMPLETER: Réf du dialogue

Carducho, Vicente, Diálogos de la pintura, su defensa, origen, essencia, definicion, modos y diferencias(publi: 1633), “Dialogo quinto. Tratase del modo del juzgar de las Pinturas, singularidad de la Perspectiva; que es Dibujo; y que es Colorido: y pruebase, que los antiguos fueron grandes artifices”, fol. 80r (espagnol)

- [1] Competencia de Apeles y Protogenes

[1] Y aquella tan celebrada y referida contienda entre Apeles y Protogenes, sobre el dividir las lineas, que por ser cosa tan socorrida para ejemplos que declaren varios pensamientos, se han conservado tanto en la memoria de los hombres.

Renaudot, Théophraste, Cinquante-huitiesme Conference du mercredy 27. Dec. 1634, dans Seconde Centurie des Questions traitées ez Conferences du Bureau, depuis le 3 novembre 1634. Jusques à l'11 fevrier 1636(publi: 1636), p. 72 (fran)

Il y a plus de merveille en la peinture de representer au naturel avec un trait grossier du charbon (comme on dit que fit Apelles devant Ptolemee pour lui representer celui qu’il ne lui pouvoit former) qu’avec les couleurs, la moindre partie de la peinture : qui ne consiste proprement qu’en la proportion : laquelle estant la plus divine action de l’entendement, il ne faut pas s’estonner s’il y a si peu de bons peintres au prix des autres. Ceux-là s’abusans qui ont colloqué l’excellence de la peinture en la subtilité des traits lors qu’ils feignent que le mesme Apelles fut reconnu de Protogenes pour avoir fait une ligne plus subtile que lui. Car au contraire, les plus excellents traits de maistres sont souvent les plus grossiers. Et cette proportion pour estre exacte ne doit pas seulement imiter les sujets particuliers, mais l’espèce de chacune chose en general. Ce que n’ayant pas fait Michel Caravague il y a 60 ans : et au lieu de suivre les belles regles d’Albert Durer, s’estant arresté à copier seulement apres le naturel, a servi de planche à tous ses successeurs, qui ne s’amusent plus qu’à cette imitation destitüee de ses régles : d’où nous viennent les défauts de la peinture aujourd’hui.

Commentaires : éd. 1968, p. 148-149

Pacheco, Francisco, Arte de la pintura(publi: 1638) (III, 9), t. II, p. 155-156 (espagnol)

Da Apeles refiere Plinio, que [...] habiendo buscado y vencido a Protógenes en la sutiliza y primor de las lineas de diferentes colores primera y tercera vez (como lo confesó el mismo Protógenes).

Junius, Franciscus, The Painting of the Ancient(publi: 1638) (III, 3, 10), p. 174-175 (anglais)

- [2] Lib. XXXV cap. 10.

- [3] In Satyrico.

- [4] In Aristotelis praedicam

[1]